沙原上的鸡群

作者: 董春宝

我们这里是沙原地带,随处可见连绵起伏的沙丘。别的地方种啥长啥,可这里不行,种啥不长啥——土地很贫瘠。小的时候,家里的生活很困难,我和妈妈一直在寻找出路。

这天,妈妈领着我在外面走了一圈,说:“养鸡。”

“养鸡行吗?”我问妈妈。

“一定行。”

妈妈告诉我,我家养鸡有得天独厚的条件,是什么条件呢?

我家住在一片甸子上,前后左右没有人家,这样鸡可以随意放养在甸子上。夏天有鸡吃不完的虫子,春天、秋天和冬天有鸡吃不完的草籽。只是冰雪覆盖的时节,鸡难些,那时我们可以给它们喂一些粮食。

妈妈又告诉我,在这里养鸡绝对干扰不到别人,不用担心鸡祸害别人家的蔬菜和粮食。

妈妈又说,这里很偏僻,鸡可以远离疾病的困扰,例如鸡瘟。

妈妈最后告诉我,说白了,就是在这里养鸡几乎不用花本钱。

何乐而不为?于是我家开始养鸡了。

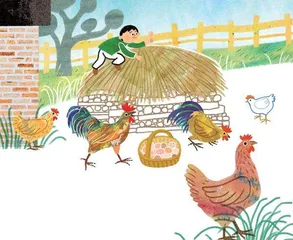

我家养的鸡品种很多,有大芦花鸡、大黄鸡、大白鸡、大红鸡,还有大双冠鸡……尽管颜色各不相同,但都是家鸡,也就是现在人们说的土鸡、笨鸡或者散逛鸡。

养鸡的故事很多,先简单讲几个——

好厉害的秃尾巴鸡

鸡开始下蛋了。“咯咯哒,咯咯哒……”鸡下完蛋后多数都要咯咯哒哒地叫上一通。是在邀功吗?是在炫耀吗?是想得到奖励吗?我不知道。反正我强行抢走它们热得烫手的鸡蛋时,它们急得“咕咕咕”直叫,看它们可怜的样子,我就拿来一盆水,让它们喝。喝着喝着,它们就把被掠夺的事儿给忘了,喝好水后又急急忙忙地跑向甸子。

鸡真好哄。

早晨,打开鸡窝的门,鸡就欢呼雀跃地跑进甸子,当它们吃饱喝好,就会找个位置开始下蛋。每只鸡下蛋的地点都不一样,有的下在柴垛上,有的下在柴垛下,有的下在鸡窝里,有的下在院子的角落里,有的甚至下到院墙外……

我家的鸡蛋品种很多,有白皮蛋、黄皮蛋、红皮蛋、紫皮蛋,还有花斑皮蛋。它们下了蛋后,我就开始捡。

捡鸡蛋也不是那么容易的事儿。下在平坦地段的鸡蛋最好捡了,例如下在角落里的鸡蛋,猫下腰就能捡到。

可捡下在柴垛上的鸡蛋就有点难度了,我得爬上高高的柴垛,不但要小心翼翼地捡,还要小心翼翼地滑下柴垛,否则可能摔倒,把鸡蛋弄破甚至摔伤自己。

捡下在柴垛下的鸡蛋也不太难,这些鸡蛋往往都下在柴垛深处,捡鸡蛋时小心别让柴草扎到自己(尤其是眼睛)就行。

最难捡的是下在鸡窝深处的鸡蛋。

下在鸡窝边上的鸡蛋很好捡,猫下腰伸手就能够到,可鸡窝深处的鸡蛋就不行了,有的时候,即使趴在地上,甚至把头伸进鸡窝里也拿不到。

怎么办呢?

我绞尽脑汁,终于想到了一个好办法——用勺子。如果实在够不到,再在勺柄上绑一根木棍。

最初鸡一下蛋我就争着抢着去捡,可后来妈妈不让我捡了,因为她不放心,说我毛手毛脚的,怕把鸡蛋碰坏。妈妈说得没错,捡鸡蛋时,我确实碰坏了不少,可那都是有原因的,例如我有时拿着鸡蛋被什么东西绊倒啦,手指用力过猛抠破鸡蛋啦,或者手没拿稳鸡蛋掉到地上啦……其实我这是强词夺理,妈妈捡鸡蛋就从来没碰坏过。

妈妈总以一当十,不让我捡。后来,在我哭着鼻子再三恳求下,她勉强同意让我独自完成捡鸡蛋的任务。

从那以后,我捡鸡蛋时更加小心翼翼,再也没碰坏过一个鸡蛋。算是吃一堑,长一智。

你知道我为什么愿意捡鸡蛋吗?就是想体验一下收获劳动成果的感觉,严格来说,我收获的不是自己的劳动成果,而是鸡的。

捡鸡蛋是不是很有意思?是不是很快乐?

我告诉你,也不全是那样。

有只鸡的蛋我就不敢捡。

它是一只秃尾巴鸡。尾巴上一直不长羽毛,光溜溜的,泛着紫青的光,看着让人害怕。它厉害着呢,看谁不顺眼就可能偷偷地啄一口。我观察到不少鸡都躲着它,它很像那些特立独行的人,喜欢独来独往。

秃尾巴鸡产蛋时节到了,它不像别的母鸡那样寻找合适的下蛋地点,而总是抬头望着高处。

“妈妈,它怎么总往高处看啊?”

“它是想在高处下蛋。”于是妈妈找个筐,把筐拴在房梁上。

跟妈妈说的一样,它飞进筐里下蛋去了。

妈妈真厉害,她怎么知道鸡的心思?

那天,它下完了蛋,从筐里飞了下来。我踩着板凳,左手向下扳着筐沿儿,右手伸进筐里,我还没有摸到蛋,就见那只秃尾巴鸡“扑棱棱”飞了起来,对着我的右手手背就是一大口。

好疼!手还肿了好几天。

那只秃尾巴鸡不止一次那样对我,每次捡它的蛋时它都那么凶,我害怕了,再也不敢捡了,只能由妈妈捡。怪得很,妈妈捡蛋时,它就像一只温顺的小羊,从不对她发脾气。

我问妈妈怎么回事儿,妈妈说,它没有尾巴,觉得自己有缺陷,它可能嫉妒你的完美吧,或者它讨厌你身上某些不好的东西。妈妈还说,凡是有缺陷的人或动物都有特殊本事。妈妈的话对不对,我不知道,你说呢?

顺便说一句,那只秃尾巴鸡的命运可不太好——在一个数九寒天的夜里,它被冻死在鸡窝里了。

没有羽毛不行啊!

这也怨我和妈妈,怎么就没想到没有羽毛的鸟类在我们这里是很难度过冬天的呢?应该把它放在屋里保护起来才对。

我真后悔。

不回家下蛋的鸡

在柴垛上、在柴垛下、在鸡窝里、在院子的角落里,甚至在院墙外下蛋,那都是在家里下蛋。可有的鸡就不一样,它们在甸子上下蛋。比如那只从不在家里下蛋的鸡。

开春了,它的冠变得红润起来,时常“嘎哒嘎哒”地叫,一听这叫声我们就知道它到产蛋的时候了,并且肯定下蛋了,可我们就是找不到它下蛋的地方,自然也就找不到蛋。

我和妈妈都很纳闷。

有办法。一天,我盯上了它。

那天,它在甸子上吃饱喝足后,着急地往前走,我在离它很远的地方偷偷摸摸、鬼鬼祟祟地跟着它。

走着走着,它在一片茅草丛边缘停了下来,刚要钻进草丛中,又回过身来,探头探脑地向四周张望着。它到底要干什么?我马上趴在甸子上,我是悄无声息地趴下去的。

张望了一阵后,它看周围没什么不对劲的地方(它肯定没发现我),就一下子钻进了那片草丛中。

它干什么去了?我趴在甸子上静静地等着。过了一段时间,只见它悄无声息地从茅草丛中走出来,到别的地方觅食去了。

母鸡走后,我走进草丛中。嚯!一窝黄皮带着紫斑的鸡蛋!我猫下腰伸手摸了摸,有一颗还热乎乎的。

原来它把蛋下到了这里,它还真有个性,不像其他的鸡下完蛋邀功似的“咯咯哒,咯咯哒”地叫上一阵,而是一切都在无声中进行。真低调。

我站起身,看看四周,这是一片高高的、碧绿的、散发着茅草特有清香的茅草丛。根根茅草洁净、透明、亭亭玉立,洁白的茅草穗像一面面旗帜在微风中飘扬着。

茅草丛中还零星点缀着各色野花。茅草丰姿绰约,野花分外妖娆,香气格外扑鼻。真是下蛋的好地方!我不禁感叹。

“怎么办?”我问妈妈。

“它要在那里抱窝。”妈妈说,“以后不要再去打扰它了,如果总是打扰,那只鸡该不管它的孩子了。”

我很惦记那只鸡,背着妈妈,还是去偷看了它几次。妈妈知道了,对我急了。从那后,我再没去看过它。

跟妈妈说的一样,一个多月之后,那只鸡领着一群小鸡崽回家了,它们一个个毛乎乎绒嘟嘟的,好看极了。“啾啾啾,啾啾啾——”小鸡崽张着小黄嘴对我们叫着。

我打扰那只母鸡好多次,它都没在乎,还孵出了那么多小鸡崽,它的胸怀真广阔。

与喜鹊共渡难关的鸡

冰雪覆盖了大地。那个冬天特别冷,吐口唾沫马上就结成坚硬的冰片。冷不说,大雪还一场紧跟一场。

厚厚的大雪覆盖了一切,鸡当然不能去甸子上觅食了。为了让鸡安全过冬,我们只能喂养。

于是,我和妈妈在每场大雪过后,都在院子里扫开一片空地,定时给鸡喂水喂食。

田鼠可以安心地享受秋天积攒在洞里的美食,老鼠可以钻进任何一家仓库里盗窃粮食,青蛙可以钻进地下冬眠……这些动物可以安然地度过冬天。可有些动物就不行了,例如喜鹊。

沙原地带风大沙大,高大的树木在这里被风沙淘汰了,即使把高大的树木栽种在这里,多数也很难长高长大,所以这里多长低矮的灌木和蒿草。而喜鹊最喜欢在高大的树木上造窝,由于没有喜鹊的生存环境,所以尽管它们是极其普通的鸟类,但在我们这里喜鹊却不多见。

这个冬天,它们无处觅食,所以每当我们往空地上撒粮食、往水盆里倒水的时候,从四面八方“扑棱棱”过来的,不只是鸡,还有从空中降落的喜鹊。

它们在鸡群中抢吃粮食。

怎么能让它们吃?我用雪球、树枝撵喜鹊。

我撵喜鹊,有一只大公鸡也跟着我撵,它的做法是用坚硬的喙啄飞来的喜鹊。它也看不惯喜鹊跟它的同伴一起争吃粮食。

吃不到东西的喜鹊急得在空中“嘎嘎”直叫。

喜鹊来吃粮食,我很恼怒,可妈妈的态度跟我截然相反,她看着抢食粮食的喜鹊,不但不恼,还很高兴。

“妈妈,粮食都让喜鹊吃了。”我埋怨妈妈,“你不管不说,怎么还那么高兴?”

“往后你也别撵它们了,让它们一起吃吧。”妈妈说。

“为什么?”

“喜鹊,喜鹊,是报喜的鸟,它们来说明好事要到了。”

妈妈说得有道理,我们这里一直认为“喜鹊不进愁房”,意思是说困难的人家、困难的地方,喜鹊是不愿意来的。现在它们来了,说明我们家或者我们这地方快有好事了。既然来了,就别让它们走了。于是,我不再赶喜鹊。

从那以后,就连那只大公鸡也不再追撵喜鹊。

喜鹊不但跟鸡一起吃饭,有的干脆就在我家的鸡窝旁或者房檐下过夜。

喜鹊与我们一起度过了那个寒冷的冬天。

可等冰雪刚刚开始松软融化,那群喜鹊就再也不来我家吃东西了。

它们怎么不来了呢,总吃别人家的东西,感觉不好意思了吗?还是因为别的?我说不清,我一直在想。

第二年春天,我在甸子上偶然看到喜鹊,可分辨不出哪只来过我家。

当初我没把这事儿放心上,真遗憾。

有后福的鸡

尽管我家很偏僻,但鸡瘟还是来了。

太惨了!那年春天,我家的鸡有的死在家里,有的死在回家的路上,有的死在甸子上,有的死在窝里……

在闹鸡瘟的那几天,我和妈妈含着眼泪四处寻找死鸡,又含着眼泪把死鸡扔进一个事先挖好的深坑里,再含着眼泪在深坑里铺上一层厚厚的柴草,含着眼泪点燃,最后含着眼泪把深坑填平——这样做是为了防止瘟疫扩散。

说来奇怪,就在我们刚刚点燃铺在死鸡堆上的柴草不久,“嘎嘎嘎,嘎嘎嘎——”一只母鸡突然从火堆里跑了出来,不过它被烧得焦头烂额,浑身黝黑,羽毛也没剩下几根——简直就是一只烧鸡。

那只母鸡奇迹般地活了下来。

可等它羽毛丰满肌肉健壮,一切都恢复正常后,它却再也不下蛋了。每天除了吃喝还是吃喝,它吃胖了,胖得前胸、后背、脖子、尾部都肉乎乎的,腿上长满了肉,连胸骨棱都摸不到。

不下蛋,也养着。妈妈就是这样。

“它大难不死,必有后福。”妈妈总这样说。

两年后,那只母鸡老了,它真的老了,到甸子上觅食的能力都没有了,最后走不动路了,只能在窝里吃现成的,喝现成的。