破茧成蝶,文化新声

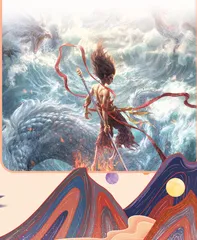

作者: 张宇轩一个扎着冲天、吊着黑眼圈的“魔童”,为何能创造中国电影的票房奇迹?他的嘶吼“我命由我不由天”为何能震撼千万人的心?答案或许就藏在作品的每一帧画面里。从《哪吒之魔童降世》到《哪吒之魔童闹海》,每一部作品都是传统文化与现代审美的碰撞,是工匠精神的极致追求,更是中国动漫从模仿到独创的逆袭缩影。从《封神演义》中的哪吒到银幕上的哪吒,我们看到的不仅是角色的重生,更是文化基因的破茧成蝶。太乙真人的一口四川腔、山河社稷图中的水墨科技感、100多家公司的"动画接力”这些细节背后,是新一代创作者对传统的解构与再创造。他们用方言活化古韵,用热血激活经典,让五千年文明以更年轻的姿态融入我们的生活。今天,让我们有请的同学们谈谈他们的看法。

文化传承——打破“神坛”的叛逆新生

哪吒的故事源自《封神演义》,但电影并未拘泥于原著。传统的哪吒是剔骨还父的悲情英雄,而“魔童”哪吒却是天生反骨的叛逆少年。这种改编看似颠覆,实则抓住了传统文化的内核一一反抗精神。哪吒的叛逆不是否定传统,而是用现代视角对传统进行重新诠释。例如,“我命由我不由天”的台词,既呼应了原著中哪吒对抗天命的情节,又激发了当代年轻人追求自我价值的共鸣。更妙的是,电影用“混元珠”暗喻文化传承的困境:灵珠与魔丸本是一体,正如传统需要“破”与"立"的平衡。最终,哪吒以魔丸之身拯救陈塘关。这恰恰证明:文化传承不是照搬经典,而是像锻造兵器一样,在烈火中淬炼出符合时代的新灵魂。(肖雨欣)

工匠精神 一 山河社稷图里的“笨功夫

电影中,太乙真人展开山河社稷图时,很多观众被水墨晕染的奇幻世界震撼。但你们知道吗?这段仅几分钟的场景,制作团队就用了数月时间。这种“笨功夫"贯穿全片的制作。制片人透露,光哪吒的人物设计稿就有100多版,连他裤腰带的褶皱角度都反复调整。这让我想到故宫文物修复师的话:“工匠精神不是追求快,而是敢把心沉到细节里。”我们在影院为特效惊呼时,也该记住:每一帧炫目的画面,都是匠人用心点亮的。(肖美娜)

国漫崛起 一从“大圣”到“哪吒”的逆袭密码

2015年,《西游记之大圣归来》票房破9亿,被称作“国漫崛起第一枪”;10年后,《哪吒之魔童闹海》狂揽100多亿票房,彻底点燃市场。这逆袭的背后,藏着国漫的蝶变。早期国产动画常被诟病"模仿日漫”,而《哪吒之魔童闹海》中的“青铜结界兽"设计,将三星堆青铜面具等文物元素转化为兼具文化内涵与艺术张力的现代动画符号如今,中国动画公司通过“动态捕捉 +3D 渲染"技术的深度融合,不仅在国产作品中实现了视觉突破,更凭借自主研发能力跻身国际前列。正如哪吒挣脱穿心咒束缚,国漫也正在打破“低幼”“廉价"的偏见,用硬实力证明:中国故事,值得用先进的技术讲述。(李紫琴)

语言文化—太乙真人的“声音密码”

太乙真人一张口,全场爆笑一一满口的四川腔让这个神仙瞬间“接地气”。方言的运用不仅是笑点设计,更有文化深意:当太乙真人用四川腔念出“急急如律令"时,传统文化不再是古籍中冰冷的文字,而是带着乡音温度的生活场景。这让我联想到《白蛇:缘起》中的杭州话、《雄狮少年》中的粵语对白。方言就像文化基因库,保留着地域的特点。电影中,哪吒母亲殷夫人用"川渝吼娃"的方式教育儿子。那句“幺儿”一出口,传统亲子关系顿时有了现代家庭的真实感。或许,当我们在台词中听见乡音,文化的传承才真正有了血肉。 (欧阳斯睿)

团结协作——100多家公司的“动画接力赛

《哪吒之魔童闹海》片尾字幕中密密麻麻列出了100多家参与公司的名字。这让我想到申公豹说的“人心中的成见是一座大山”。曾经,国漫被质疑“小作坊式生产”;如今,《哪吒之魔童闹海》用"集团军作战"打破偏见。这种分工宛如精密的齿轮,每个团队都是不可或缺的一部分。文化创新从来不是独角戏,而是一曲众人合奏的交响乐。(何舒颖)

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:czsz20250812.pd原版全文