古籍修复师: 图书馆里的 “纸医生”

作者: 汪帆古籍修复师在西湖孤山的楼阁上工作,浙江图书馆古籍部就坐落于此。山下游人如织,热闹非凡,山上只有青卷黄灯与古纸摩擦的沙沙声。一碗糊,一支毛笔,屏息凝神,伏案的人仿佛也成了时间的一部分。

除了日夜钻研修复技艺,汪帆还寻访了中国13个省级行政区的古法手工造纸地,并在《寻纸》一书中真实记录了25种手工纸的制作工艺和传承现状。

20年来,您专注于修复古籍和寻访古纸。当初您是如何接触到这个小众领域,并选择从事这个行业的?

2001年,我进入浙江图书馆。刚开始我在古籍普藏书库工作了3年,负责把读者借阅的古籍从书库里提出来。后来我转去民国文献缩微岗位,将纸质文献整理成缩微胶卷。2007年,全国启动"中华古籍保护计划”,我们馆内也正面临着修复师青黄不接的局面,我就通过选拔加入了古籍修复组,钻研如何让古籍“活"起来。

文献保护分为原生性保护和再生性保护,缩微复制、数码扫描等操作属于再生性保护,而对原书纸张的保护与修复则属于原生性保护,也就是古籍修复。在进入图书馆工作前,我都没听说过古籍修复师这个职业,慢慢才了解到浙江图书馆在西湖边建有古籍部。我最初觉得学一门技术挺好,深居简出,与书作伴。当然,不接触人是不可能的,无论是日常修复书籍,还是到全国各地寻访手工纸,或是参加图书馆举办的文化推广活动,小众行业更需要人与人的沟通切磋。

常年在图书馆工作,对于您的古籍修复工作有什么影响吗?

我长期在图书馆里看书、摸书,我对古籍特性、修复材料的认知是在一次次翻阅揣摩中积累的。前阵子图书馆组织开展古籍清点,我守在书库里清点了几万册民国文献,我敢说没有哪个修复师像我一样摸过那么多原件。很多研究者认为,民国文献最大的问题是脱酸一一对于纸质藏品而言,纸张内部的酸会致其变质发脆,因此需要通过酸碱中和的原理进行脱酸。但我在书库里清点那么多古籍后,发现民国文献最大的问题不是脱酸,而是书籍的结构性破损。大量书籍因为装帧方式的局限,外壳很容易变形脱落。

因此,我建议在采购修复材料时,优先考虑购入皮质书壳、纸板、缝纫线、堵头布等装帧性材料。同样,如果有一笔经费要用于古籍的脱酸处理,我们也不能随意从书架上取书修复,而要对书籍进行分析检测,从产地、时间等因素综合考虑,把钱花在刀刃上。合格的修复师需要在图书馆里沉淀学习,眼里有活,不断思考,才能训练出对纸张的敏感度。

古籍修复的步骤有哪些,修复的困难之处在哪里?

修复古籍就是给书治病,前期要进行分析诊断、填写登记表,根据每一本书的破损程度和价值制定方案,再对古籍进行清洁处理和修复加固。修复师会使用传统手工纸、淀粉强糊修补书籍的缺失部分,脆弱的纸张还需要用衬纸加固。修复后的纸张要用专业压书机逐页压平并阴干,放回书库保存,整个过程复杂且精细。

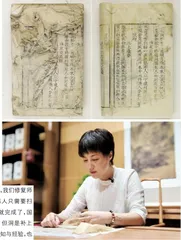

很多古籍絮化程度严重,纸张纤维毫无强度可言,光是把棉絮般拧成一团的旧书展平,就要耗费极大耐心。我曾修复过不少硬邦邦的“砖头书”,揭裱分离粘连书页时很容易造成损伤,需要好几天才能把纸张彻底铺平。此外,修复材料的匹配也是难题,古代纸张工艺独特,宣纸、麻纸、皮纸、棉纸、竹纸各种材料层出不穷,很考验修复师的眼力与经验。可以说,整个修复过程中没有哪个步骤是简单的,每一步都需要稳扎稳打。

您认为古籍修复领域的现状如何?您对此持有怎样的态度?

如今,越来越多人关注到古籍修复这个小众领域,上网一搜就有古籍修复的教程。那些耗费数日才能完成的步骤,在短视频里只需要15分钟就搞定了。这给大众带来浪漫的想象与错觉,好像只需要一支笔、一碗襁糊,轻轻松松就能化腐朽为神奇。

我是一个古籍修复师,也是一名图书馆人,公共图书馆除了藏书,更重要的是普及与推广文化。因此,我致力于传播关于古籍的知识,引导大众了解正确的修复理念,以严谨的态度对待技艺的传承与保护。有人关注自然是好事,但古籍修复作为一门技艺,更需要知识储备、实践经验和耐得住寂寞的性子。它应该遵循“最小干预"原则,修旧如旧,尽可能保留历史痕迹,避免过度“翻新"导致信息丢失。

您认为人工智能等技术的发展,未来会对古籍修复工作产生怎样的影响?

传统图书馆的工作模式正在被新技术改变,这是显而易见的事实。而在传统技艺方面,大家可能以为古籍修复暂时不会被人工智能取代,但我

认为没什么是无可替代的。举个例子,我们修复师费劲研究如何填补纸张的空缺,机器人只需要扫描整张纸,根据缺口形状填充浆料就完成了,国外在10年前已经有这种技术先例。但洞是补上了,美不美呢?这取决于人的情感、认知与经验,也是机器难以全盘掌握之处。所以古籍修复师不能埋头练技术,想要认真守护传统文化,就要具备审美修养。另外,技术也有可能成为帮手,我就设想过搭建一个修复方案自动化系统,让人工智能通过历史对比,为每一本古籍模拟出最佳修复方案,减少试错成本,也降低初学者的学习门槛。

您的“寻纸”故事打破了大众对图书馆工作的固有观念,为什么要动身“寻纸”?中学生如果想从事古籍修复工作,可以做哪些准备?

在修复古籍的过程中,书和纸是密不可分的。修复师要面对两种纸,一种是本纸,还有一种是补纸。这是一个基础的认知,在此之上,才能做到正确地修复古籍。我辗转各地考察传统手工纸制作技艺,其实本心很简单,就是喜欢纸,想要寻找能用来修复古籍的纸。

我不仅走访了安徽、福建、浙江等传统造纸大省,还去了少数民族聚居地和偏远地区,考察了西藏尼木县的狼毒纸、贵州丹寨的构皮纸、云南纳西族的东巴纸等,这些技艺背后的传承故事值得被人看见。

我遇到过很多对古籍保护和修复感兴趣的同学,但感兴趣和真正静下心来做,两者还是有差距的。如果你有这份信心和毅力,可以从现在开始积累物理、化学知识,培养色彩造型能力和审美意识,图书馆古籍部的大门向你开。

(采访:张智威)

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:xstd20250405.pd原版全文