月球背面:中国探月工程的创新之路

作者: 神们自己

科普作家,著有《猫、爱因斯坦和密码学:我也能看懂的量子通信》《机器新脑》

“咔察!""玉兔二号"在月球上工作时,要承受月表昼夜  温差“冰火两重天”的严酷考验一从午间的

温差“冰火两重天”的严酷考验一从午间的  高温到子夜的

高温到子夜的  极寒。

极寒。

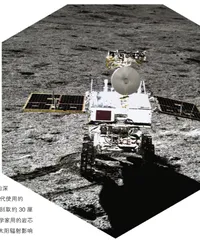

这台被网友称为“史上最惨打工兔"的月球车,此刻正窝在“冯·卡门撞击坑"里,用全景相机拍摄照片一别误会,它可不是在怠工,而是根据人类工程师的行动指令进行拍摄记录,并把相关的数据包传回北京航天飞行控制中心。

在今天看来,登月似乎已不足为奇。早在1969年,美国的“阿波罗11号"就已实现了人类历史上的第一次登月,到1972年共实现6次载人登月,带回381.7千克月壤样本。

不同于美国“阿波罗计划"聚焦于载人登月的政治象征,中国选择了一条更务实的登月路径:实行“绕、落、回"三步走战略,用三代月球探测器构建完整的技术链条。“嫦娥一号"(2007)完成了首幅7米分辨率全月地形图;“嫦娥三号"(2013)实现了虹湾地区软着陆;“嫦娥五号"(2020)攻克了月面起飞难关,采样密封技术使月壤氦-3含量检测精度达到0.01ppm。这些递进式突破,使中国成为唯一掌握“绕、落、回"全套登月技术的国家,为后续月球科研站的建设奠定了基础。

美国人虽然多次登月,但那都是在月球正面。

月球背面是一个神秘的存在,因为月球始终以正面朝向地球。这种现象源于“潮汐锁定”:月球在形成初期自转较快,但地球引力引发的潮汐摩擦逐渐消耗其自转动能,最终使月球自转周期与公转周期同步,月球就像被引力的无形绳索拴住的链球,永远以同一面朝向地球。

人类探测器曾经拍摄过月球背面的照片,但首次实现月球背面安全着陆的,是“嫦娥四号"携带的"玉兔二号”。2019年1月3日,“嫦娥"带着“玉兔”,在月球背面南极-艾特肯盆地的"冯·卡门撞击坑"完成历史性着陆,其着陆精度达到 ± 1 6 米。这个直径约186千米的巨坑,保存着太阳系最古老的撞击遗迹。选择在此处登陆,是因为科学家相信这里的月幔物质可能被撞击、抛射到月球表面。找到它们就像打开地质时间胶囊,能揭示月球45亿年前形成时的原始成分。

登月的“玉兔"携带了两套工具:一把电动铲和一台自动钻机。就像我们在海边沙滩挖沙那样,“玉兔"用铲子挖表面被太阳晒过的沙子(表取),又用钻机插进沙层底部,通过吸管抽取潮湿的深层样本(钻取)。苏联20世纪70年代使用的无人登月探测器只能在月球表面刮取约30厘米深的土壤,而中国的钻机像地质学家用的岩芯取样器,能从2米深处提取出未受太阳辐射影响的古老月壤。

1978年,美国赠予中国1克“阿波罗月岩”样本时恐怕不会想到:45年后,中国科学家会在《自然》杂志发表相关论文,指出“嫦娥五号"带回的月壤比“阿波罗月岩"样本年轻10亿年。这个时间差,相当于在地质史上发现了从恐龙灭绝到人类诞生之间的空白篇章。

在内蒙古四子王旗的“嫦娥五号"着陆场,“嫦娥五号"带回的1731克月壤被分装进特制容器。当美国科学家排队申请样本时,中国团队已从中发现了新矿物“嫦娥石”,并证实月球直到20亿年前仍有火山活动。

月球正面是平坦的月海,而月球背面布满了撞击坑和崎岖的高地。“冯·卡门撞击坑”表面的物质并非源于自身,而是来自隔壁的“芬森撞击坑”,它比前者晚3亿年形成。“玉兔二号"在“冯·卡门撞击坑"发现了40亿年前的“克里普岩”,这种富集钾、稀土元素的岩石为“月球岩浆洋"理论提供了关键证据。科学家由此推测出,几十亿年前的月球比现在软得多,覆满一层滚烫的岩浆。通过分析不同年代撞击坑的分布,科学家重现了月球经历的“晚期重轰炸期”:约40亿年前,太阳系残留的星子曾如暴雨般轰击内行星,刚形成的月球处于熔融状态,整个表面覆盖着深达1000千米的岩浆海洋。这种炽热的“岩浆馅"主要由硅酸盐矿物组成,温度超过

设计寿命只有3个月的“玉兔二号”,靠着同位素热电机组与相变材料保温系统在月球背面服役超过4年。它的同位素热电机组能持续释放2瓦热量,配合18层复合保温材料,使设备舱温度始终稳定在  至

至  区间。这种节能模式让它熬过许多个长达14天的月夜,已累计行驶1459米,打破苏联“月球车2号"保持了49年的纪录。

区间。这种节能模式让它熬过许多个长达14天的月夜,已累计行驶1459米,打破苏联“月球车2号"保持了49年的纪录。

月球背面的永久阴影区可能存在水冰沉积,这里面或许保存着太阳系形成初期的挥发物质。更有意思的是,月球背面完全屏蔽了地球的无线电干扰,成为架设低频射电望远镜的理想场所。“玉兔二号"携带的探测仪已捕捉到来自宇宙深处的低频电磁波,这些信号可能包含早期恒星诞生的秘密。

月球极区水冰开发的技术体系,为建设国际月球科研站提供关键资源保障。

2026年,“嫦娥七号”将带着新版“玉兔”,代表人类首次探索月球南极的水冰。那些崭新的探测数据将彻底改写人类对月球水资源分布的认知,帮助我们在月球上建立永久基地。

展望不远的2030年,中俄两国主导的国际月球科研站将进入建设高峰。这里面包含了诸多中国式创新:用月壤3D打印的居住舱、从钛铁矿提取氧气的原位系统、基于量子通信的月球互联网……·

从敦煌壁画上的飞天,到文昌发射场的火箭,中国人正在将神话变为现实。

或许某天,当新来的宇航员在月球基地上巡视,他会看到这样的一段墓志铭:“‘玉兔二号'月球车在此安眠。它告诉我们,地球是人类的摇篮,但人类不会永远被束缚在摇篮之中。"

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:xstd20250421.pd原版全文