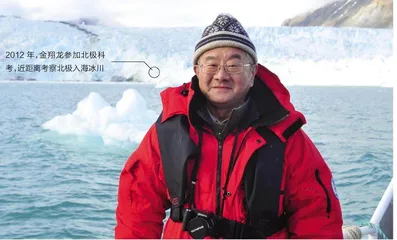

中国工程院院士金翔龙:碧海翔龙赤子心

作者: 孙湫词

再过一个多月,我国海底科学奠基人之一、中国工程院院士金翔龙即将迎来生日。他依然精神矍铄,喜欢站在办公室宽大的落地窗前,看脚下蜿蜒马路上的车水马龙。这双明亮有神的眼睛,曾目睹过抗战的烽火、大海的凶险,也见证了中国海底勘探的突破、中国海洋科学的腾飞。

少年理想遇见国家战略

1934年11月,金翔龙出生于南京。时逢抗战,他的整个幼年颠沛流离,辗转武汉、重庆多地,后随家人回到南京。1947年秋天,金翔龙考入南京市第一中学,这所在当时几乎是国内最好的中学给了金翔龙系统的科学、人文和艺术教育。他不仅从自己喜欢的数理化课程中汲取养分,还加入了学校的火光歌咏团,积极参与一系列进步活动。新中国成立后,金翔龙进一步确定了为祖国需要而读书的信念。怀揣着对祖国壮丽河山的向往和对地质学的兴趣,1952年,金翔龙成为北京地质学院(现中国地质大学)的首届新生。在开学典礼上,他聆听了时任地质部部长、著名地质学家李四光的讲话。

学地质免不了要大江南北地跑,而这种“颠沛”正是金翔龙最喜欢的。远赴青海柴达木盆地的毕业实习,更成了他回忆中永不消逝的闪光点。那次实习,既有在沙漠中起早贪黑填图的辛苦,又有在腹地缺粮断水、等待救援的惊心,更有全力开展运输调度的繁忙……近乎探险的经历,让年轻的金翔龙体会到作为地质科学工作者的艰辛,但他也更坚定了为祖国地质科学事业奉献青春的理想。大学毕业时,成绩优异的金翔龙被推荐前往苏联留学。确认留学专业时,曾经被苏联克莲诺娃的《海洋地质学》深深震撼的他郑重地填下了“海洋”。这一刻,少年的学术兴趣和新中国强烈的海洋战略需求发出了巨大的共鸣声。

然而,随着中苏关系在1956年出现变化,金翔龙这批预备留学生还没有出发,就面临要先在国内寻找单位安顿下来的境遇。一番奔波后,金翔龙拖着简单的行李来到了青岛,走进了当时的中国科学院水生生物研究所海洋生物研究室(中国科学院海洋研究所的前身)。青岛海滨宁静的路上,海雾渐渐包围了金翔龙,他从此开启了从陆地到海洋的跨越过程。

1958年,全国海洋普查开始,金翔龙登上“金星号”调查船驶向渤海湾。冬天的渤海湾寒风刺骨,采样器已经下海,海上骤然起了风浪,调查船在波峰浪谷间颠簸着。“船长都吼我们去避风,可机器已经下海,我不能停下来啊!”金翔龙回忆道,“那时天昏地暗,我只觉得身体在滑动,呼吸也异样了。我下意识地反应过来,一定是船被海浪压到水下了。”人在水中的本能促使金翔龙四处乱抓,在不断下滑中,他摸到一根钢缆,死死地抓住。“我在水下等待着,屏住气,极力地镇定自己,抓着‘救命稻草’的手一动也不敢动。”不知过了多久,船终于露出了水面,海水从甲板上退去。这时金翔龙才发现,他已经被海水冲到了甲板边缘,如果不是他正好抓住了那根钢缆,后果不堪设想。

后来,金翔龙出海无数次,但这最初的历险仍是他记忆中最难抹去的。那场汹涌的波涛在转瞬间向他展示了大海的力量,让他进入了海洋地质科学家的轨道。

惊心动魄中的石油突破

石油被喻为“工业的血液”,而在20世纪60年代,当资本主义强国都在向大海要石油时,我国的海洋研究仅停留在测量海水深度、海底采泥等最基础的方面。学地质出身的金翔龙坐不住了,他一方面抓紧时间增补知识,拓宽自己在数学、物理、无线电工程等领域的涉猎;另一方面积极跑各部委、单位进行协调,在各方的支持下,他最终从石油部要到了刚研制出来的第一台地震仪。

就这样,金翔龙与秦蕴珊、范时清等创建了我国最早的海洋地质研究实体,又与鲍光宏、刘光鼎等组建了我国第一支海洋地震勘探队伍,确立了在渤海进行地震勘探找油的目标,为我国海洋地球物理学的建立奠定了基础。

20世纪60年代的科研条件相当艰苦,虽然有了地震仪,但是震源用的就是普通炸药。“那时我们和整舱的炸药吃住在一起,干什么都小心翼翼的,生怕一个不留神,整条船都遭殃。”金翔龙笑着回忆,“勘测时要求两分钟放一炮,电线皮的接线只能用牙咬。几百个线头咬下来,牙都松了。年轻时我就已经满口假牙了。”靠着自己编制的长电缆,用着自行改装的检波器,枕着满舱的炸药和雷管,金翔龙和其他同志一起完成了我国海上第一条地震剖面(龙口—秦皇岛),用了2个月不到的时间就实现了我国海上勘测“零的突破”。

此后,金翔龙协助过1960年地质部和1966年石油部的下海任务,帮助选址海南莺歌海作为海洋勘探基地,推动了中国浅海石油的早期勘探。他提出的我国海底构造观点和对油气资源的评价,相继被勘探与生产部门采纳并证实。现在,渤海、黄海、东海的海面上树立起了一座座钻井平台,那汩汩而出的石油里,浸润着金翔龙半生的心血。

1985年,金翔龙从中国科学院调至国家海洋局,并举家从青岛迁至杭州,进入国家海洋局第二海洋研究所(现自然资源部第二海洋研究所),从此定居在西子湖畔。

作为我国第一代海洋地质工作者,金翔龙始终关注着海底矿产资源。进入海洋二所后,他的眼光放得更加长远,不再满足于在我国近海勘探石油资源,而是前瞻性地看中了大洋这块巨大的宝地。大洋矿产资源是当前国际资源争夺的焦点之一,特别是大洋多金属结核的勘探与开发。这实质上是科学技术与经济实力的考量,也是综合国力的较量。

1990年12月,金翔龙作为国家代表,接受联合国对我国太平洋多金属结核矿区申请的技术审查。那是金翔龙第一次站在联合国的讲台上。尽管之前他参加过一些国际学术会议,但他清楚地知道,今天,他发言的成败将关系到能否争得国家的权益、能否为子孙后代奠下一片基业,心中陡然感到一阵紧张。

“开始确实比较紧张,手都在微微颤抖,但是当一张张专业的图表在大屏幕上打开,我看到那些熟悉的地图和数据,心情终于稳定下来。”面对那些自己亲身策划、参与得来的数据,金翔龙向与会的各国专家阐述我国在太平洋勘探区的面积与位置、使用的调查手段与船只、勘探的程序与精度、矿区的选定与划分的原则以及矿区的分配方案。结尾时,他说道:“中国的申请方案在具有相等商业价值的含义上是最佳建议,诸位专家在检验与计算后一定会发现这句话是真实的。”本来,他只想用这句诙谐的话缓和一下会场内紧张的气氛,想不到竟引来一片掌声。

那次联合国之行,经过与会专家们激烈的技术争论,加之与时任联合国副秘书长南丹数次的单独谈判,最终,金翔龙和他的团队在东太平洋为我国争得了15万平方千米的多金属结核理想矿区。这片位于夏威夷群岛东南逾4000米深海底的矿区,使我国进入了大洋勘探开发的国际先进行列,我国一跃成为世界上第五个“先驱投资国”。

之后的10余年,金翔龙和同事们经过坚持不懈的努力,在联合国规定的框架内,使我国从已有的15万平方千米理想矿区内,获得了7.5万平方千米“丰产田”的开采权。这块“丰产田”初步估算资源量有4.2亿吨多金属结核。它们一旦被开采和冶炼出来,将在一定程度上缓解未来我国稀有金属供需紧张的矛盾。

斗转星移,转眼间几十年过去,金翔龙为祖国的海洋科学事业奋斗了大半生,但他依然没有休息的打算。1997年,金翔龙当选为中国工程院院士,由他大力推动创建的国家海洋局海底科学重点实验室(现自然资源部海底科学重点实验室)也在杭州揭牌。他所主持或参与的各种重大课题无不为我国的海洋安全做出了巨大的贡献,为保证国民经济的有序发展提供了助推的力量。

“我做的工作,都是为了造福后人。希望我们的子孙后代能从海洋的大宝库里获得丰厚的回报,我从不后悔将青春献给了祖国的海洋。”金翔龙如是说,字里行间饱含着一位海底科学家的赤子之情。