生物界的泡泡生存法则

作者: 姚永嘉

泡泡无处不在,它们在汽水瓶中发出欢快的声音,从泡泡枪中一连串地飞出,也会突然从人的鼻孔中冒出个鼻涕泡——这种人间社交灾难,能让气氛降到冰点,却恰恰是一些小动物想要的……

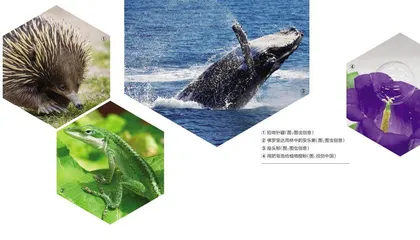

短吻针鼹:吹个鼻涕泡,凉快

短吻针鼹是一种奇特的哺乳动物,它们与鸟类、爬行动物一样产卵。短吻针鼹的外形酷似刺猬,却有着长长的鼻子和嘴巴。澳大利亚的沙漠中,即使在35 ℃以上的高温下,针鼹仍然可以活动自如。

对大多数哺乳动物来说,喘气、出汗或舔舐自己是常用的散热方式,但短吻针鼹却无法做到。为了避开炎热的阳光,它们只好在夜间出行。如果白天出行,它们会选择钻到房屋下方或者去河边、海边泡澡降温。

当红外摄像机对准了野生短吻针鼹后,科学家发现了一个秘密:一旦温度过高,短吻针鼹就开始吹鼻涕泡,随后气泡在鼻尖上破裂。鼻涕的蒸发带走了大量的热量,就像我们出汗能降低体温一样,这让短吻针鼹鼻尖的温度比身体其他部位低了近10 ℃。由于有大量血液流经短吻针鼹的长鼻,因此这种方式也能帮助它们降低全身的体温。

这种热得直冒泡的行为,在人类看来只是有趣,但安乐蜥对此有不同的看法,毕竟吹泡泡吹得好能保命。

安乐蜥:吹的不是泡,是生命进度条

安乐蜥是一种分布在整个美洲热带地区的蜥蜴类群,可以在没有任何装备的情况下,靠着一颗自己呼出的气泡,在水下停留超过18分钟。

安乐蜥的皮肤具有疏水性,它们在水中游泳时,体表会形成薄薄的空气层,如同身披一层气体铠甲。它们能长时间停留在水下的奥秘,就隐藏在鼻子附近的气泡里。每当安乐蜥呼气时,你会看到气泡变大,而它们吸气时,气泡就会缩小。安乐蜥通过这个气泡,能在水下进行“氧气交换”。科学家经检测发现,气泡中的氧气含量,在安乐蜥潜水初期接近周围空气,随着时间推移逐渐降低。这似乎表明,安乐蜥在消耗气泡中的氧气。这个气泡可能还能充当“物理鳃”,帮助安乐蜥从水中收集更多的氧气,并把气泡中的二氧化碳扩散到水中,从而形成呼吸的循环过程。

无论是在哥斯达黎加还是在海地,生活在不同地区的安乐蜥大多练就了这项本领,在水下停留的时间越长,天敌就越有可能因为失去耐心而转身离开。

气泡是安乐蜥用来保护自己的“生命泡”,但是远在阿拉斯加的座头鲸觉得,用巨大的体型就能保护自己,不过泡泡吹得好,能填饱肚子。

座头鲸:夺命连环泡

座头鲸是一种须鲸,没有牙齿,它们通过一种叫作“滤食性捕食”的方式吃饭。简单来说,座头鲸会一次性含下一大口海水,然后通过鲸须把海水过滤掉,剩下的食物则吞入腹中。这种捕食方式非常消耗体能,如果这口海水里没什么可吃的,那就太不划算了。

让这一口水变多是一条路子,须鲸的共同特点就是下颌到腹部之间的皮肤上有许多沟状喉褶。当座头鲸张开嘴时,喉褶也会展开,将口腔容积扩大好几倍。还有一条路子是增加这一口水中的食物数量,为此座头鲸发展出了一些独特的捕食技巧,“泡泡网捕食”就是其中一种。

具体方法是,一只座头鲸潜入海中,喷出一圈泡泡,形成一个气泡网,将鱼群围在其中。紧接着,座头鲸会从气泡网的底部冲上来,张开大口,将被困的鱼群一网打尽。有时,这也是座头鲸群体合作的一种方式,这不但提高了捕食的效率,而且通过团队合作,可以保证每一只座头鲸都得到足够的食物。不过,座头鲸的这种捕食策略并非与生俱来,而是后天习得的。每只座头鲸的捕食技巧都有所不同,这取决于它们的生活环境和经验。

在人类活动、气候变化等因素的影响下,不仅是座头鲸这样的大型海洋生物的行为在不断发展和改变,全球范围内的部分传粉昆虫也在遭遇生存挑战。

无人机:用最酷的姿势发射泡泡

为了弥补传粉昆虫数量的减少,科学家找到了有效替代品——富含花粉的肥皂泡。

这项听上去就很“低科技”的设计,真的就是将一个泡泡枪装满含有花粉的溶液,然后在果园中随意发射。当肥皂泡在花的表面破裂时,就完成了传粉,此举能有效地补充正在消失的蜜蜂的工作。

考虑到肥皂泡对天气条件很敏感,这个创新只能说聊胜于无吧。但我承认,一个在每秒2米的速度下发射花粉炮弹的自主无人机,确实有点酷。

虽然人类不会用泡泡降温、逃生、捕鱼,但在我们身边,在充满烟火气的厨房里,有经验的厨艺爱好者只需要把湿润的筷子插入油锅,看看冒出的气泡,听听它爆裂的嘶嘶声,就能判断出油温是否达到烹饪的最佳温度,这不也是一种生物界的泡泡生存法则吗?

人类与动物之间的悲欢并不相通,但都有着自己对自然法则的理解和利用方式。请你保持好奇心,去发现更多存在于泡泡中的生命故事吧!