访谈:和诗人一起进入诗歌的梦

他们是行走在中国大地上的诗人,在温润如水的江南,在水汽蒸腾的西部,在寒风凛冽的北方,他们用敏锐的目光和炽热的情感编织着诗歌的长梦。他们是如何写诗的?他们的生活和诗歌有怎样的联系?他们经由诗歌吐露的情感从何而来?

西川:

真正的诗歌和真正的生活

Q:诗歌对您来说意味着什么?诗歌在您心中的形象是否有过改变?您是否有自认为最贴近您心中完美诗歌形象的作品?

西川:我在不同的领域做过很多事:我做文学翻译,做古典文学、绘画研究,还拍纪录片,当然我做的一切多多少少都与诗歌有关。我写诗已有几十年,诗歌的重要性在我心里不曾改变。我的生活被诗歌所塑造,这涉及我的思维方式、人际交往方式、文化视野、文化兴奋点、艺术品位,以及生活质量等。我写了很多东西,但不知道什么算“完美诗歌形象”。我自认为重要的诗歌作品确实有一些,但它们不一定合别人的胃口。我要求诗人作为创作者有面向未知的创造力。我警惕修养、品位对写作者的限制。

Q:您曾说“一种有深度、有广度的生活,一种有质量、有意味的生活,总是与诗歌有关”,您是如何找到生活中的诗意的?

西川:一旦拥有了与真正的活生生的世界(而不是教条中的、成语中的、概念中的世界)发生关系的文字能力,我就不需要专门去寻找所谓的“诗意”了。对我来说,诗意无处不在。只不过我理解的诗意与很多人理解的现成的、陈旧的、保守的、单向度的、文雅的诗意不完全相同。在我的理解中,诗意中包含着反讽和当下性。举个例子,我曾在贵州凯里走访过一座封闭的种植园,种植园大门的上方有几个大字——“幸福家园”,但在门口的一侧挂着个牌子,上书“禁止入内”四个字,于是我脱口而出:“幸福家园禁止入内。”经我这么一说,同行的朋友全乐了,这是反讽的诗意。

Q:在一次访谈中,您提到“不光写作者的沸点不一样,诗歌读者的沸点也不一样”,您觉得中学生应该培养怎样的审美情趣呢?

西川:除了诗歌,可以读一下我翻译的《米沃什词典》和《博尔赫斯谈话录》,还有我的《唐诗的读法》和《北宋:山水画乌托邦》。读了这几本书,我相信读者的沸点就会提高。一般说来,中学生的文学、文化沸点应该是比较低的,这是由于他们缺乏社会经验和真正的益智阅读的经验。审美包括了“优美”“崇高”“审丑”等范畴。我不知道他们应该如何培养审美情趣。但我曾经也是一个中学生,现在回忆起来,我从中学时代就对文学、艺术和广大的世界充满了好奇。在中学时代和大学时代,我曾经充满了学生腔,后来我在黄河流域的漫游很大程度上修正了我的学生腔。

Q:您希望诗歌能为今天的中学生带来什么?

西川:首先,读真正的诗歌,而不是“网红类”诗歌。其次,依然是读真正的诗歌,而不是“网红类”诗歌。至于诗歌能够给你带来什么,这是天意。每个人的才智、敏感度、兴奋点都不同。爱好文学的学生读点诗歌是很自然的事。同时我想对那些看来与诗歌没什么关系的爱好理科的学生和他们的老师,引述我从美国数学家E.T.贝尔《数学精英》一书中读来的德国数学家卡尔·维尔斯特拉斯的一句话:“一个没有几分诗人才气的数学家永远不会成为一个完全的数学家。”

西川,诗人、作家、翻译家,北京师范大学教授。自20世纪80年代投身全国性的青年诗歌运动。他和海子、骆一禾被誉为“北大三诗人”。曾获人民文学奖、鲁迅文学奖、庄重文文学奖、联合国教科文组织阿齐伯格奖修金等。

诗人西川(摄于1991年)

摄影/肖全 供图/视觉中国

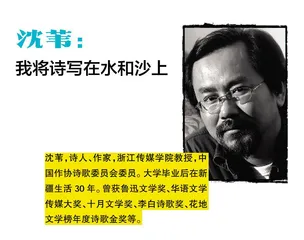

沈苇:

我将诗写在水和沙上

沈苇,诗人、作家,浙江传媒学院教授,中国作协诗歌委员会委员。大学毕业后在新疆生活30年。曾获鲁迅文学奖、华语文学传媒大奖、十月文学奖、李白诗歌奖、花地文学榜年度诗歌金奖等。

Q:您的文学创作是从何时开始的?是什么鼓励您一直坚持文学创作?

沈苇:我最早的作品发表在《湖州报》上,是初二时搜集到的民间故事,叫《田螺姑娘》,我还得了5元钱的稿费。同样是在初二,一堂语文课上,我的语文老师董老师把我的一篇作文抄了整整一黑板。董老师的粉笔字特别好看,像书法一样。他整堂课都在讲我的这篇作文。那时我非常害羞,巴不得桌子上有一条缝,让我钻进去。但是现在想起来,这对一个10多岁的孩子来说,鼓励非常大。我甚至在一次访谈里说,这比我1998年获得鲁迅文学奖受到的鼓励还要大。上了大学后,我开始创作小说,但大四时发现自己讲故事的能力并不好,于是转向诗歌的世界。大学毕业后我去了新疆,我在那里觉得不写诗就白来了,于是一直坚持创作,直到现在。

Q:您在新疆生活了30年,在这30年里遇到了怎样的故事?

沈苇:30年太长,故事太多了。江南跟新疆是地域的两极,我在诗歌里也不断地写到水与沙的关系。江南是水,新疆是沙,我仿佛一个外来者,闯入了一片新大陆。新疆,我愿称它是一片黄金般的亚洲腹地,是丝绸之路的核心区,一个美丽的自治区,一个有《启示录》式背景的地方。它对人的冲击,首先是感受上的,比如阳光、空气、干旱,其次慢慢转化为心灵的认可,对那个地方的接纳。人到了一个新地方之后,首先他的身体要接受那个地方,慢慢地心里才会热爱那片土地。

Q:您认为诗歌对中学生有什么作用?

沈苇:对中学生来说,诗教、美育、阅读,这3个方面十分重要。

首先是诗教。一切文学的母本应该是经典,而诗歌是语言存在的最高形式,它是文学母本中的母本。诗教传统是我们中国传统文化最核心的部分之一。孔子就说过:“不学诗,无以言;不学礼,无以立。”《尚书》中也说:“诗言志,歌咏言。”庄子说:“诗以道志。”曾经有个美国的汉学家,他说“诗”的左边是言,右边是寺庙的寺,诗歌就是语言的寺庙。那是让我们敬畏的地方,是让我们修炼自己的地方。

其次是美育。画家吴冠中提出了“美盲”的概念,他说我们现在缺乏审美的教育,缺乏对艺术、自然乃至技术之美的敏感性。美育和诗教是同等重要的。

最后是阅读。现在我们在手机上就可以得到很多信息,读到很多文学作品,有些是好的文学作品。但碎片化的浅阅读,是浏览,不是阅读。我一直主张中学生除了语文、数学、历史、地理等专业的阅读,要多读死人的书,少读活人的书。死人的书是经过几千年、几百年至少几十年的时间淘洗之后留下来的经典;而活人的书,例如我的书,甚至是可以不读的。

Q:您从事了很久文学期刊的编辑工作,对热爱写作的中学生,有没有一些创作上的建议?

沈苇:大家都说诗歌和文学是青春的一种事业,尤其是诗歌,但是诗歌不单单属于青春。许多年轻人在中学、大学的时候,写了一些作品,但灵光一现,很快就消失了,最后能够持续下来的很少。当你开始写作的时候,要建立自己的参照系,不要闷头写,这在我看来是非常重要的。我觉得,如果一个年轻人尚没有写好一篇几千字短篇小说的能力,那么实在不必急于创作长篇小说。诗歌也是。你要深知山外有山,我们有伟大的世界文学、古典文学,你要从中选择自己喜欢的作家和作品,以他们为榜样、为标尺,建立自己的文学参照系。凡是闷头写作的人,都是没有参照系的。建立自己的文学鉴赏的高度,可能比自己的创作更重要。

郑愁予:

中国的中国诗人

郑愁予,诗人,15岁踏入诗坛。代表作有《错误》《水手刀》《小小的岛》等,被誉为“中国的中国诗人”。

Q:您是什么时候开始学习写诗的?还记得自己写的第一首诗是什么吗?

郑愁予:15岁时,我参加了北京大学针对中学生举办的一个暑期文艺营。在著名的北大红楼,我接受了诗歌创作的理论学习和实践训练。这是对我一生产生巨大影响的事,我由此跨进诗歌的大门。我写的第一首诗叫《矿工》,源自我和同学到北京西郊门头沟煤矿参观的经历。我们看见一群孩子在矿口玩耍,我就问他们为什么要在这里玩耍,他们回答:“我们在等父亲出来。”一听到这句话,我感动得不得了。因为矿工一旦进了矿,就不能预卜他能不能出来。于是我就写了《矿工》,呈给了文艺营的老师。老师非常欣赏我的诗,他说:“很了不起,你的诗里有人道主义精神。”其实,那时候我还不能理解什么是人道主义精神,多少有点“歪打正着”的意思。但我还是非常高兴,因为这件事让我有了自信,让我意识到自己可以写诗。

Q:您认为诗歌创作中最重要的是什么?中学生该如何感受并践行诗歌的这种特质?

郑愁予:我认为最重要的就是人道主义精神。这并不是要诗人在诗歌中呼喊各种口号,而是要在人际关系的细节之处,顾及他人,这是诗歌最重要的一点。人道主义不仅是对他人苦难的同情,还是对他人各种情感的感同身受。所以我希望同学们能够在日常生活的细节处,顾念着你身边的人,相互理解,分享各自的感受。

Q:您有什么经验可以分享给喜爱文学创作的中学生吗?

郑愁予:其实我们很难界定人的年龄与成就的关系。另外,我认为写诗也需要一种大浪漫主义情怀。一个人喜欢文学、喜欢诗,常常是天性使然。譬如我当时在乡下,看大部队行进的场面,看火车隆隆驶过的场面,都非常神往。还有美丽的风景,比如夏日的农田、高粱地等种种场景,都逐渐引发了我想要用文字来捕捉那些令人神往的感触的冲动。中学生正处在一个很感性的年纪,如果能注意观察生活,抓住点滴感触,就能将它们变成诗歌创作的优势。