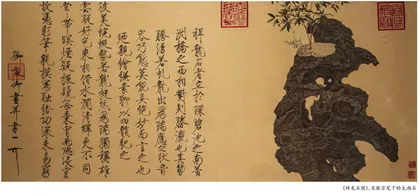

供石: 文人的案边山水

作者: 松三

供石,顾名思义,就是那些供于书案用来观赏、把玩的石头,或是置于园中的景观石。

有人说,供石,人要到了一定年纪才懂得欣赏其美,而一旦爱上,便会不可自拔。历史上有诸多著名“石痴”。东晋陶渊明举石为友,宋代米芾见怪石就拜。最爱石不爱江山的当数宋徽宗,他把天下有名的美石、奇石编入“花石纲”运送到北宋都城开封,最终玩物丧国。

传统文人与自然之间的关系一向是密不可分的,山水自然环抱中的石头,成为文人争相追寻的目标,最终影响了赏石审美的走向。苏东坡因心爱一块状如雪浪的灵璧石,也因为石上的花纹如浪花飞动,最后连他的住宅也被取名为“雪浪斋”。那是要把自然风光中怡人的山水美景搬到自家屋里来,是山林旷野意义上的“返璞归真”。

石头的种类繁多,特性不一而足,光在《云林石谱》中,就记载了116种名石。其中,苏轼喜爱的灵璧石排在首位,灵璧石褶皱缠结、气韵苍古。在苏州的静思园里,伫立着一块高9米多的灵璧巨石,唤为“庆云峰”,为宋徽宗的“花石纲”遗石。

玩石,令人倾心的还有太湖石。太湖石产于江浙太湖沿岸一带,最好的就是水太湖。水太湖靠近岸边,经过水长年累月的冲刷,石头中构造柔软的石灰岩部分被洗去,坚硬的部分就留了下来。所以太湖石的把玩以孔洞为主,以精气神为审美取向。

无论是太湖石还是灵璧石,颜色素净淡雅,审美着重于“丑态”:瘦、皱、漏、透、丑。这个“丑”不是我们今天所指的丑,而是苏东坡说的“一丑字则石之千态万状,皆从此出”。它不是一种简单的外在形式的描述,更像是赏石的意味。形式是看得见、摸得着的,具有物质的特性,而意味则更强调修身养性、陶冶情操,更形而上,是类似于“生机、活力、灵性”等生命情态的内容。

一块供石的价值,正在于文人对它的形态与精神面貌的品评之中。喜爱石、能懂石的人,是有天真之心的。供石是文人追寻的另一个心灵的世界,也是文人自身的观照。国外灵石收藏大家伊恩·威尔逊曾说:“对于文人来说,赏石这种物质形式是极美之物,含有精神力量的精华,固化了‘气’这种神奇而重要的物体。这些石头的作用,是提醒文人自身在自然界中的卑微地位。”正是作为欣赏者的人,给这些没有生命的石头赋予了灵魂与情感。