认识自己,才能理解世界

作者: 子轩

“顺其自然”不简单,如果“其”是周边的声音,那我们听话就完事了。如果“其”是自己,那你认识自己了吗?“我喜欢什么?”“我擅长什么?”“我想成为什么样的人?”“怎样成为我想成为的人?”……这些问题看似普通又平凡,但时常被提起,因为它们真的很值得我们认真思考和回答。

认识自己,感觉很深奥,但实质是梳理自己喜欢什么、擅长什么,在梳理的过程中,排除自己不喜欢什么、不适合什么。有的同学说:“我平时就是喜欢听听歌、看看电影,好像不值得正儿八经地提出来跟大家分享,也没有特别适合我的职业,因为我其实也不想混娱乐圈。”先别着急否定自己的爱好,喜欢听歌,说明你对音乐有天然的亲近感,如果有时候你还会听得潸然泪下,说明你还有感受旋律和歌词的能力,和作曲者、作词者有共鸣。那你平时还喜欢写写歌、写写词吗?你喜欢玩押韵吗?这不是又多了一个“喜欢与否”的选项吗?不瞒你说,我有一次问自己“喜欢什么”,花了整整一个下午的时间,一张A4纸正反面还不够写,也就是从那个下午开始,我认识到自己原来有那么多爱好,也可以做那么多的事情。后来,我还把这些爱好分了类,发现大部分还是跟我目前从事的工作有相关性,我才明白,原来大学选专业的时候,我是“顺其自然”地选择了自己喜欢的专业,至于擅长与否,那是后话了。

认识自己,不仅可以帮助你选择自己以后的目标,更重要的是,可以帮助你理解更广阔的世界。世界是由客观存在的物质组成的,但因为加了人类主观的看法,在每个人的眼里,世界都不一样。只有你不停地扩大、打破自己的认知局限,放下固有的成见,才能播下成长的种子,才能提升内在的维度,才能将眼光放得更长远。

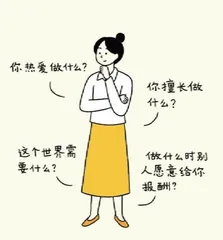

近年来,网上流传的“幸福哲学”之一是Ikigai,可以解释为早上醒来的原因或是生活的意义。随着经济不断发展,年轻人不再满足于为了温饱而找工作,他们开始追求工作和生活的意义。根据马斯洛的需求金字塔理论,当人的生存需求被满足了之后,人就开始追求精神需求和内在需求,也就是意义感和自我价值实现。Ikigai 从4个角度来帮助人进行职业探索,分别是:(1) 你热爱做什么?(2) 你擅长做什么?(3) 这个世界需要什么?(4) 做什么时别人愿意给你报酬?

举个例子,苹果公司的创始人之一乔布斯年轻时对电子产品和计算机产生了浓厚的兴趣。他在大学时学习了计算机设计的课程,并且他非常擅长做计算机的设计和用户界面。在20世纪70年代初,计算机行业有非常大的潜力,在那个年代计算机通常都很笨重,无法方便携带。乔布斯意识到了这个问题,于是他开始改进计算机的设计和用户体验,希望设计出更便携和易用的计算机,让计算机普及到每一个人,最后他和合伙人成功地创立了苹果公司。乔布斯的职业故事就很好地体现了Ikigai的概念,他找到了他热爱的事情、擅长做的事情、为社会提供有价值的产品及可以获得相应报酬的事情的相交点,并且很好地把这些方面融合在一起,才有了苹果公司的诞生。

当Ikigai 的 4个方面都被满足时,人就能从自己所从事的职业中获得意义感、成就感和满足感,并且使人持久地、有驱动力地去做好自己的工作。这份驱动力在心理学里叫作内在动力。内在动力是一种来自人内部的驱动力,可以使人发自内心且持久地想要做好一件事,并且让人进入“心流”的状态。比起外部驱动力比如金钱、名利、外界的眼光和他人的期待等因素,内部驱动力可以让人由内而外感受到满足感和意义感,并且可以持续激发人的创造力。

无论你最后选择什么专业,最重要的是始终保持开放探索的思维和持续学习的态度,在课余时间培养自己的爱好并花时间做自己喜欢的事情。比如,你对心理学感兴趣,就可以读一些心理学读物;你对编程感兴趣,就可以在业余时间学习Python(一种编程语言)等。这样你在学习专业课的同时,也在探索和尝试生活中其他的可能性。人生不是一条直线,有时候需要转个弯才能找到那条更适合你的路,无论走哪一条路,都记得珍藏路上你所有的收获,这些终将成为你宝贵的人生经历。

关于职业的自我探索

你可以在一张纸上或者在你的日记本里记录以下这些问题的答案——

1. 对你最重要的价值观是什么?(如创造力、意义感、挑战性等)

2. 为什么这些价值观对你很重要?(如喜欢创造力,因为喜欢探索新颖的事物,不喜欢单调重复的事物)

3. 什么事物或活动会激发你的兴趣?(如喜欢阅读,喜欢去书店和图书馆)

4. 你对它感兴趣的点是什么?(如喜欢阅读,因为喜欢从别人的故事和经验里获得成长)

5. 了解自己擅长的事情和自己的优缺点。(如优点是擅长倾听和思考问题的本质,缺点是不擅长公众演讲)

6. 你的长期目标是什么?(如果不太清楚长期目标是什么,可以这样问自己:10年后你想变成什么样的人,10年后你希望自己在做着什么或者过着什么样的生活)