人,都需要自己的地方

作者: 黎戈

一

皮皮离开外婆家上高中,由此,我妈开始了空巢老人的生活。一反往日照顾皮皮时的忙碌,她的日程表突然被清空,所有的工作都消失了,只剩下白茫茫的孤独。她一生都凌晨即起,操持家务,耳听八方,手顾四面,像个交响乐队的指挥一样,指挥协调全家各成员的演奏。现在的她,清晨起来,却发现无事可做,睡回被窝。睡不着,又起身披衣独坐很久。天黑了,她又茫然地坐在渐渐暗下去的天色里,不知做什么好。她不知道该如何消费“闲适”这个她从未享受过的奢侈物,她无法理直气壮地虚度光阴。

我妈还觉得,老年人就应该帮忙带孩子,处理子女无暇应对的家务。不能提供服务价值,让她觉得自己“没用”。事实上,她连照顾自己都有点吃力:这个社会的脚步太快,她跟不上。她好不容易才学会用手机扫描二维码,却依然不会用软件点餐,抢不到电子优惠券。她怕浪费我的时间,拒绝我的陪伴,非要自己去看病。偌大的医院,挂号、看诊、拿药,都是电子化的,她怯怯地请人帮忙——她又是最不愿意麻烦别人的人,这些都加深了她的挫败感。

她总说:“我怎么一下子就干不动活儿了呢?看你这么辛苦,我心里特别急。”我告诉她:“你已经为我们付出了一生,要学着为自己活一次。”

我妈开始思考“自我”这个重大的人生命题。她从来都是以“牺牲自我”来安置“自我”的,她自身存在的意义来自他人。可是,她丈夫去世了,女儿整天伏案工作,外孙女忙于学业,她的奉献已无处落脚,自然也就失去了坐标。我妈所面临的,是中国大多数老年女性长期被家庭捆绑,失去社会身份之后的荒芜困境。

二

我妈开启了寻找自我之路——读书。有些杂志会定期给我寄来样刊,我妈看书慢,那些短小的文章正适合她的阅读速度。她在《读者》之类的杂志上看到三毛、李娟的小文章,很是中意,我去找了原书,给她看完整的版本。我真没想到,我妈最喜欢的作家居然是三毛。

我开始重新审视我最熟悉的亲人。我妈和三毛,其实是20世纪40年代出生的同龄人。1967年,在三毛开始游学欧洲、闯荡非洲的时候,我妈扒火车、蹭汽车、搭顺路车,游历了中国的东北和云南。想来,我妈年轻时,应该是个野性自由的女子,是后来艰苦岁月的磨损,慢慢使她失去了性格的棱角。书,唤醒了我妈昏睡的本我,三毛把我妈的精神原貌,从遥远的往昔寄给了现在的我,我好像收到了在时光中丢失的一张旧照片。

日益觉醒的我妈,试图以同样的途径唤醒他人的自我——她们这代老年人,陆续开始“凋零”,很多女性亲戚失去了伴侣,儿孙也无须她们照拂。我妈和她们通电话,慰藉她们:“小孩有他们的家庭和事业,你要学会自己生活。你搬回家,我教你装个软件,你可以听书。”我妈试图表达“个人空间”这个词:“就是……那个,人,都需要自己的地方啊。”

三

小说给我妈上了很多堂人生课。我妈家有五姐妹,她最小,上面有4个姐姐:大姨妈1949年去了台湾,20世纪60年代死于车祸;二姨妈在一年夏天去世;小姨妈隔年被确诊恶疾。有一天,我妈突然开始收拾行李,说要去看外地的三姨妈。到了三姨妈家,我妈手脚不停地给她的老姐姐做清洁,然后两个人说了一宿的儿时往事,互解心结。回来后,我妈明显舒心了很多,她还默默计划着,要去台湾和云南给我另外两个姨妈扫墓,和我小姨妈一起去寻访儿时在老城南住过的老宅子。

我问我妈为什么急着做这些,她叹了口气说:“我还能活几年?趁着腿脚灵便,赶紧去‘辞路’。”

原来如此!这个词,是我妈在小说里看来的。小说里的那个老头,大冬天,颤颤巍巍地跑去老友家里,唠些不咸不淡的话,然后家里的老人说,他这是“辞路”来了。上了年纪的人,预感来日不多,趁着还能走动,上门给亲戚老友们辞行——这辈子有什么对不住的,请担待。

我妈第一次看到“辞路”这个词,就很受触动。近年来,伴侣和姐姐的离开,让我妈感觉到生命的终点已经逼近。她理解,也坦然地接受了生命的孤独和消亡,且化被动为主动,提前启动了“告别”这个重要的生命程序——她是用生命体验读懂了小说。

四

我妈的文化程度不高,常常遇到不认识的字,她就把生字写在纸上再来问我。每每我也不能十分确定时,就去查字典,然后把那个字的解释读给她听。我告诉她,字典才是最好的老师。她不习惯用电子词典,就查我上学时用的《现代汉语词典》:封皮磨烂的老字典,让我妈觉得非常神奇。原来,每个汉字,都通往神秘的意义领地;每个字,都能开出词语之花,采摘这些花插了瓶,就是诗歌、散文、小说……书,让冬日枯山般的荒寒世界,变成了枝繁叶茂的春天。

她也开始努力学习拼音。她翻出皮皮小时候用过的正方形的拼音卡片,在灯下一个个认着。满头白发的妈妈,伏在那些五颜六色的卡片上面,似乎很不搭调。但是,在知识的海洋面前,那个低头拾贝的老孩子,一个在学习的人,怎么可能不美呢?

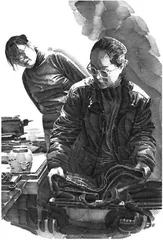

(忘 言摘自江苏凤凰文艺出版社《茫然尘世的珍宝》一书,本刊节选,李 晨图)