一种基于地区性耕地资源主要农作物碳汇能力测算的实操方法

作者: 梁俊 彭晓雪 张红梅 刘王兵

摘要 为了解决模型估算法系数缺乏特定地区适应性的问题,提出了一种基于地区性耕地资源主要农作物碳汇能力测算的实操方法,这种方法采用直接测量农作物完整植株来测算碳吸收量,以便更好地计算具体区域耕地资源的碳汇能力,也为耕地资源碳汇能力的评估提供更加适合当地特点的实测数值依据。将提出的实测法在安徽省进行应用,通过与估算法结果对比,验证了其有效性。具体地区可以根据需要进一步优化制作符合当地耕地资源特点的碳汇手册。

关键词 耕地资源;碳汇能力测算;地区性;实操方法;安徽省

中图分类号 F301 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2025)02-0001-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.02.001

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

A Practical Method for Measuring the Carbon Sink Capacity of Major Crops Based on Regional Cultivated Land Resources—Taking Anhui Province as an Example

LIANG Jun PENG Xiao-xue ZHANG Hong-mei 2 et al

(1.Anhui Provincial Institute of Land and Space Planning and Research,Hefei,Anhui 230601;2.Key Laboratory for Conservation and Ecological Restoration of Cultivated Land Resources in Jianghuai,Ministry of Natural Resources,Hefei,Anhui 230601)

Abstract In order to solve the problem that the coefficients of the model estimation method lack the adaptability to specific regions,this study proposed a practical method based on the measurement of carbon sink capacity of major crops of regional arable land resources,which used direct measurements of intact crop plants to measure carbon sinks.This method could better calculate the carbon sink capacity of arable land resources in specific regions and provide a more suitable measured numerical basis for the evaluation of carbon sequestration capacity of cultivated land resources according to local characteristics.The practical measurement method proposed in this study was applied in Anhui Province,and its validity was verified by comparing with the results of the estimation method.Specific areas could be further optimized according to the need to produce a carbon sink manual that met the characteristics of local arable land resources.

Key words Cultivated land resource;Carbon sink capacity measurement;Regional;Practical method;Anhui Province

耕地资源作为我国自然资源的重要组成部分,具有较强的碳汇能力。而耕地资源主要的碳汇能力由其空间上生长的农作物提供,对耕地农作物碳汇能力的定量分析至关重要。

耕地农作物碳汇能力的定量分析主要通过直接观测和建模的方法进行,包括箱法、涡度相关法和模型计算法。

箱法是用一定体积的箱子覆盖待测表面,计算地面和空气中CO2的交换率,是一种直接测定碳通量的方法,也是目前小尺度研究中最流行的技术[1-5],因其价格低廉、操作简便、灵敏度高而被广泛用于温室气体测量[6]。涡度相关法是通过计算湍流中垂直方向的风速脉动与相关物理量脉动的协方差,求解出物理量的湍流通量[7-11]。涡度相关法可以大面积综合测量微量气体通量,具有不受环境干扰、可对样地进行连续观测等优点[12-15]。以上2种方法通过仪器观察,数据直观,但其适合的尺度不够灵活,且仪器布设复杂,适应性较窄[16-19]。而模型计算法适用于不同的时间和空间尺度,可反映碳汇的时空变化,识别特定耕作方式和种植结构对碳汇的影响,为改变耕作管理方式以增加碳汇提供数据支持[20-22]。目前,在大部分模型计算法的研究中,耕地农作物碳汇能力的计算是基于李克让[23]的研究,根据不同农作物产量、经济系数和碳吸收率估算农作物生育期内的碳吸收量(估算法)[24]。但是该方法所采用的系数并不适用于所有地区的农作物碳汇计算。估算法的准确度主要受计算系数的影响,如果系数不能准确反映当地的主要农作物特点,就会导致结果偏差。因此,该研究为了解决估算法系数缺乏特定地区适应性的问题,提出了一种基于地区性耕地资源主要农作物碳汇能力测算的实操方法(实操法),以更好地计算具体区域耕地资源的碳汇能力,并与估算法结果进行比较,为耕地资源碳汇能力的评估提供更加适合当地特点的实测数值依据。

1 农作物碳汇实测方法

1.1 总体思路

根据陈罗烨等[25]的研究,耕地资源的碳汇能力主要指耕地中的农作物在生长周期内通过光合作用对大气碳的固定,农作物碳吸收量反映了耕地碳汇能力的强弱。

实测法主要是在全省具有代表性的样地中采集收获时间内生长状况良好且成熟的作物植株,在进行晾干、烘干、粉碎后,测量干重和含碳量。进一步通过测定植株种植密度,结合种植面积,得到主要作物的生物固碳量。农作物碳吸收总量的计算公式如下:

Ca=Cj=(Pj×Kj×CFj×ρj×Aj)

式中:Ca表示农作物碳吸收总量(t);Cj表示第j种农作物的碳吸收量(t);Pj表示第j种农作物的平均单株生物量(湿重),单位为g/株;Kj表示第j种农作物湿重与干重之间的转换系数;CFj表示第j种农作物干重下的含碳比率;ρj表示第j种农作物的平均种植密度(株/m2);Aj表示第j种农作物的播种面积(m2)。各地市主要作物播种面积来源于2011—2023年《安徽省统计年鉴》。

1.2 安徽省耕地资源主要农作物选择

为了研究特定地区如安徽省的耕地资源碳汇能力,需要确定安徽省耕地资源主要农作物种类。对各主要农作物进行采样并测算农作物植株的碳吸收量,进而计算安徽省耕地资源主要农作物的碳吸收量。

安徽省耕地作物种类包括粮食作物、油料、棉花、麻类、糖料、烟叶、药材类、蔬菜(含菜用瓜)、瓜果类(果用瓜)和其他作物。其中,粮食作物除包括稻谷、小麦、玉米、高粱、谷子及其他杂粮外,还包括薯类和豆类。全部油料作物包括花生、油菜籽、芝麻、葵花籽、胡麻籽(亚麻籽)和其他油料,不包括大豆、木本油料和野生油料。虽然作物种类较多,但大部分并非安徽耕地主要种植的作物。因此,该研究根据2011—2023年《安徽省统计年鉴》中的农业数据,对安徽省耕地种植结构占比情况进行统计,筛选主要作物种类。经统计,安徽省种植结构(播种面积)占比2010—2022年一直超过全省占比2%的农作物有水稻、小麦、玉米、大豆和油菜。故该研究选取全省种植面积较广的典型农作物水稻、小麦、玉米、大豆和油菜开展耕地碳吸收计算。

1.3 确定采样代表县(市、区)

在实测法中,代表性样地的选取是根据统计年鉴中各县(市、区)5种主要农作物产量,将每个地级市产量最高的县(市、区)作为采样县(市、区)。表2为安徽省各主要农作物主要种植县(市、区)。北方多小麦而少水稻,南方多水稻而少小麦,玉米、豆类、油菜各县(市、区)均有种植,各县(市、区)产量有所差异。

1.4 实测结果

实测法在对应农作物收获期内采集水稻、小麦、玉米、大豆和油菜样本,剔除运输过程中损坏、采集表填写不规范、检测数据异常等不合规样本后,分别对不同农作物的剩余有效样本提取均值,得到全省水稻、小麦、玉米、大豆和油菜的干重、种植密度和全碳含量(表3),进一步结合统计年鉴中的播种面积,计算得到各种农作物的碳吸收量。

2 农作物碳吸收量估算方法

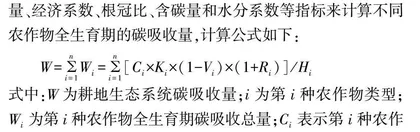

估算法通过农作物的产量和干物重估算2011—2023年安徽省耕地碳吸收量。由于在实测法中,对农作物固碳量的测算包含了植株和根系,因此选择考虑根冠比的统计分析方法用于碳吸收的估算,便于与实测法开展对比。根据李明琦等[26-28]的研究,结合农作物产量、经济系数、根冠比、含碳量和水分系数等指标来计算不同农作物全生育期的碳吸收量,计算公式如下:

W=ni=1Wi=ni=1[Ci×Ki×(1-Vi)×(1+Ri)]/Hi

式中:W为耕地生态系统碳吸收量;i为第i种农作物类型;Wi为第i种农作物全生育期碳吸收总量;Ci表示第i种农作物含碳率;Ki为第i种农作物产量;Vi为第i种农作物水分系数;Ri为第i类农作物根冠比;Hi为第i类农作物经济系数;n为农作物种类数。

在估算法中,对农作物碳吸收的估算涉及农作物产量、经济系数、根冠比、碳吸收率和含水量,其中各地市主要农产品产量来源于2011—2023年《安徽省统计年鉴》。经济系数指作物的经济产量与生物产量的比例,不同的农作物由于生长期、植株自身大小等的不同使得碳吸收量差异很大。李克让[23]测算了中国主要农作物的经济系数和作物光合作用合成1 g干物质所吸收的碳量(即碳吸收率),该研究选用其测算的数值作为对应指标系数。根冠比指植物地下部分与地上部分的鲜重或干重的比值,其值反映了植物地下部分与地上部分的相关性,主要作物的根冠比参考苗果园等[29]的结果。而作物经济部分的含水量来源于韩召迎等[30]的研究。综上,该研究所选取的主要农作物经济系数、根冠比、碳吸收率和含水量如表4所示。

3 碳吸收量估算值与实测值对比分析

由于安徽省最新统计年鉴为2022年,故分别采用估算法和实测法计算不同农作物碳吸收量并进行对比,分析实测法的有效性。估算法根据不同农作物产量、根冠比、含水量、经济系数和含碳率计算得到2022年安徽省耕地碳吸收量;实测法通过在全省开展小麦、油菜、玉米、大豆和水稻生物量采集,计算得到2022年安徽省主要农作物生物固碳量。

根据2022年全省水稻碳吸收量估算值与实测值对比结果(表5),估算的水稻碳吸收量为2 053.07万t,实测的碳吸收量为1 981.81 万t,估算值高于实测值,二者的绝对差值为71.26万t,相对差值为3.60%,相对差值在±5%以内,表明估算值与实测值总体较为接近。从各地市来看,除了亳州市、蚌埠市、阜阳市和池州市,其余地区估算值均高于实测值。大部分地市的相对差值都在±10%以内,其中池州市的水稻碳吸收量估算值与实测值最接近,相对差值仅为-0.14%,亳州市的相对差值绝对值最大,相对差值达-23.28%。