不同抗氧化剂和吸附剂对褐苞薯蓣组培褐化的影响

作者: 李丽红 华树妹 陈芝华 邓才生 李清

摘要 以“安砂小叶薯”组培苗为试验材料,研究4种抗氧化剂(柠檬酸、抗坏血酸、植酸、硝酸银)和2种吸附剂[活性炭(AC)、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)]在褐苞薯蓣组培继代培养过程中的抗褐化效果及其对增殖和生长的影响。结果表明,4种抗氧化剂均不适合用作抗褐化剂,2种吸附剂中,PVP 0.2 g/L抗褐化效果最佳,褐化指数降低,有效芽率提高。活性炭对降低褐化指数效果不显著,但可以减轻褐化危害,促进生长,提高有效芽率。

关键词 褐苞薯蓣;组织培养;褐化;抗褐化剂

中图分类号 S632.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)03-0025-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.03.005

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Effects of Different Antioxidants and Sorbents on Tissue Browning of Dioscorea persimilis

LI Li hong,HUA Shu mei,CHEN Zhi hua et al

(Sanming Academy of Agricultural Sciences /Fujian Key Laboratory of Crop Genetic Improvement and Innovative Utilization for Mountain Area, Sanming, Fujian 365051)

Abstract The tissue cultured seedlings of Dioscorea persimilis cv.AnSha was used as experimental material to study the effects of four antioxidants (citric acid, ascorbic acid, phytic acid,silver nitrate) and two adsorbents (activated carbon (AC),Polyvinylpyrrolidone acid (PVP)) on anti browning,growth and multiplication of subculture propagators in tissue culture.The results showed that four antioxidants were not suitable for use as anti browning agents. The optimum dosage of PVP was 0.2 g/L in the two treatments of adsorbents, the explants browning index were significantly decreased and the effective germination rate were increased.The activated carbon had no significant effect on decreasing browning index, but it mitigated the harm of browning, promoted the growth and effective rate of bud.

Key words Dioscorea persimilis;Tissue culture;Browning;Browning inhibitors

基金项目 三明市科技计划项目(2021-N-9)。

作者简介 李丽红(1980—),女,河南焦作人,副研究员,硕士,从事植物组织培养技术研究。

收稿日期 2024-03-11

褐苞薯蓣在南方各地俗称“薯仔”“小薯”等,在福建、广西、海南等地被作为山药的地区习用品,药用与食用由来已久。山药为营养繁殖,长期营养繁殖,许多优良品种出现病害加重、产量降低、品质下降现象。生产上一般采用零余子繁殖的方式提纯复壮山药品种,但褐苞薯蓣具有不结实零余子的特性,无法通过这种方式达到复壮的目的。笔者所在课题组前期研究结果表明,通过植物组织培养的方法可以达到提纯复壮褐苞薯蓣种薯的效果[1],但由于褐苞薯蓣在组培过程中容易褐化,有效增殖效率低。因此,如何减轻褐化危害,提高有效增殖率是一项迫切需要解决的技术。

褐化又称褐变,是由于植物材料在组织培养过程中受到伤害,体内分泌的酚类物质在酚氧化酶作用下被氧化成褐色的醌类物质[2],而醌类物质对植物材料产生毒害作用,影响其生长和分化,严重时导致组织死亡。目前科研工作者对不同类型山药组培的研究较多[3-7],但有关其褐化原因及如何控制褐化的研究较少,在防褐化剂试验中前人研究了山药不同外植体褐化情况以及几种某一浓度的防褐剂对

褐化率的影响,未见对增殖和生长的影响,而最理想的抗褐化剂是既能控制褐化又不影响植物的正常生长[8]。且在前期研究中笔者发现,褐苞薯蓣比薯蓣、参薯、山薯等其他山药类型组培褐化危害问题更严重,组培过程中易出现因褐化造成新芽生长停滞甚至死亡的现象。因此,笔者通过在培养基中添加不同浓度的抗褐化剂,统计其褐化指数、增殖系数、有效芽率,并记录生长情况,筛选出既能较好地控制组培苗褐化,又不影响其生长的抗褐化剂及适宜浓度,减轻褐化危害,为实现褐苞薯蓣组培苗规模化生产以及组培复壮技术的推广应用提供理论依据和技术保障。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验于2022年在三明市农业科学研究院种苗繁育中心进行,供试山药品种为福建地方优良品种“安砂小叶薯”,以安砂小叶薯继代培养1年的组培苗为试验材料。

1.2 试验方法

选取生长健壮、长势一致的不定芽接种到MS+KT 1.0 mg/L+6-BA 0.3 mg/L +NAA 0.05 mg/L+蔗糖30 g/L+琼脂5.5 g/L的继代培养基上,培养基中分别添加不同浓度的4种抗氧化剂(柠檬酸、植酸、抗坏血酸、硝酸银)和2种吸附剂(活性炭、PVP),具体使用浓度见表1,以不添加任何抗褐化剂的处理为对照。抗坏血酸和硝酸银采用过滤灭菌法加入培养基以防止其受热分解,其他防褐剂直接加入培养基中进行高压灭菌。培养基的pH均调至5.8,培养条件为温度(25±2)℃,光照时数14 h/d,光照强度2 000~2 500 lx。每处理接种3瓶,每瓶接种10 株,重复3次。

根据材料周围培养基褐化颜色和褐化半径(褐色物质的溢出半径),将褐化程度分为6级,分别用0、1、2 、3 、4、5表示。0级,无褐化,培养基半透明状;1级,切口褐色,周围培养基仍半透明;2级,切口有淡褐色物质渗出,材料周围直径0.5 cm范围内浅褐色,轻度褐化;3级,褐化加重,材料周围培养基呈现褐色或直径大于0.5 cm小于1.0 cm范围浅褐色;4级,严重褐化,材料周围培养基呈黑褐色或者褐色直径达1.0 cm以上;5级,材料褐化死亡。褐化指数计算公式:褐化指数=∑(褐化级别×该级别的株数)/(调查总株数×5)×100%,增殖系数=增殖培养后瓶内总芽数/接种时的总芽数,有效芽率=有效芽数/增殖后瓶内总芽数×100%,有效芽标准为高度≥2.0 cm,新芽无褐化迹象,叶片舒展。

1.3 数据统计分析 采用Excel 2013、DPS v7.65软件对试验数据进行处理和统计分析,采用Duncan’s新复极差法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 不同抗氧化剂对褐苞薯蓣组培苗褐化及生长的影响

2.1.1 不同浓度柠檬酸对褐化指数与生长的影响。

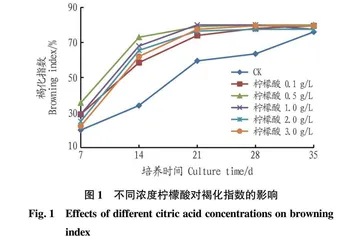

由图1可知,不同浓度柠檬酸处理在整个培养过程中褐化指数均高于对照,培养21 d时褐化程度基本达到4级,之后趋于平稳。说明添加柠檬酸不仅未抑制褐化作用,反而在前期会加重褐化,加快褐化进程。

从表1可以看出,当柠檬酸为0.1 g/L时,褐苞薯蓣生长基本正常,但增殖系数和有效芽率均显著低于对照。当柠檬酸浓度为0.5 g/L时,叶色开始变黄,并随着柠檬酸浓度的增加,对生长和增殖的不良影响越严重,有效芽率显著下降。试验结束后30 d发现柠檬酸2.0和3.0 g/L的处理植株出现死亡现象,说明对褐苞薯蓣而言,添加柠檬酸非但没有降低褐化作用,反而会加重褐化,抑制生长,因此柠檬酸不适宜用于控制褐苞薯蓣组培褐化。

2.1.2 不同浓度植酸对褐化指数与生长的影响。

由图2可知,在转接后7~21 d,不同浓度植酸处理的褐化指数均高于对照,培养21 d时,0.5和1.0 g/L植酸处理与对照的褐化指数相当,但0.1、1.0、2.0 g/L植酸处理仍高于对照,35 d时对照和各植酸处理褐化指数基本相同,因此植酸对抑制褐苞薯蓣的褐化无作用,反而会加快褐化进程。

由表2可知,当植酸浓度在0.1~1.0 g/L时,增殖系数略有下降但与对照差异未达显著水平,当植酸用量达2.0 g/L时,增殖系数显著低于对照,说明高浓度的植酸不利于增殖。加入植酸,植株的叶色黄,生长较差,有效芽率显著降低,故植酸不能用来抑制褐苞薯蓣组培过程中的褐化。

2.1.3 不同浓度硝酸银对褐化指数与生长的影响。

由图3可知,当硝酸银浓度为1.0 mg/L时,褐化指数与对照相接近外,其他处理均低于对照,说明硝酸银具有一定抑制褐化的效果。其中50和100 mg/L处理效果较好,褐化指数为52.5%和55.5%,褐化程度多数在三级左右。

从表3可以看出, 1.0~10.0 mg/L硝酸银对增殖系数和有效芽率无显著不良影响,但50.0和100.0 mg/L硝酸银会造成增殖系数和有效芽率显著降低,因此,低浓度的硝酸银对增殖和生长影响不大,但高浓度的硝酸银虽然降低褐化指数的效果较好,但降低增殖系数和有效芽率,因此对褐苞薯蓣而言,硝酸银也不是合适的抗褐化剂。

2.1.4 不同浓度抗坏血酸对褐化指数与生长的影响。

由图4可知,7 d时抗坏血酸处理与对照褐化指数相同,随着培养时间的增加,不同浓度抗坏血酸处理的褐化程度逐渐高于对照,其褐化程度和浓度之间无明显规律,35 d时,褐化程度与对照基本相同。因此,不同浓度抗坏血酸对抑制褐化均无明显作用。

从表4可以看出,添加0.1~200.0 mg/L的抗坏血酸对褐苞薯蓣的生长未造成不良影响,但除抗坏血酸0.1 mg/L处理有效芽率和对照差异不显著外,1.0~200.0 mg/L处理的有效芽率显著低于对照。因此,抗坏血酸不适宜作为褐苞薯蓣组培的防褐剂。

2.2 不同吸附剂对褐苞薯蓣组培苗褐化及生长的影响

2.2.1 不同浓度PVP对褐化指数与生长的影响。

PVP 是一种酚类物质专用吸附剂,通过氢键与酚类物质结合,减少酚类物质的毒害,起到减轻褐化的作用。从图5可以看出,添加PVP可以显著降低褐化指数,有效减轻褐化程度,说明PVP具有明显的抑制褐化的作用,但其抑制褐变的效果随PVP的浓度增加呈降低趋势,以0.2~1.0 g/L PVP效果更好。

由表5可知,PVP各处理对增殖系数无显著影响,但随着PVP浓度的增加,其有效芽率呈降低趋势,表现为芽小,生长缓慢,说明高浓度的PVP有一定抑制生长的作用。综合褐化指数与生长情况,以PVP 0.2 g/L为最佳处理,可以作为褐苞薯蓣的防褐化剂。