文旅融合视域下安徽茶类非物质文化遗产的保护与旅游开发

作者: 吕君丽

摘要 为更好地发挥安徽茶类非物质文化遗产在促进经济社会发展中的作用,在分析安徽茶类非物质文化遗产旅游开发禀赋的基础上,提出开发策略,为安徽茶类非物质文化遗产保护和旅游开发提供新思路。

关键词 茶;非物质文化遗产;旅游;安徽省

中图分类号 F304.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)03-0134-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.03.027

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Protection and Tourism Development of Tea Intangible Cultural Heritage in Anhui Under the Perspective of Culture and Tourism Integration

L Jun li

(College of Tourism Management,Chaohu University,Chaohu,Anhui 238000)

Abstract In order to better play the role of Anhui tea intangible cultural heritage in promoting economic and social development, based on the analysis of the tourism development endowment of Anhui tea intangible cultural heritage, specific development strategies are proposed to provide new ideas for the protection and tourism development of Anhui tea intangible cultural heritage.

Key words Tea;Intangible cultural heritage;Tourism;Anhui Province

基金项目 安徽省哲学社会科学规划项目“安徽省文化产业与旅游产业融合发展测评研究”(AHSKY2021D25)。

作者简介 吕君丽(1982—),女,安徽界首人,副教授,博士,从事旅游文化产业研究。

收稿日期 2024-04-08

非物质文化遗产的保护和传承是全人类共同的责任。茶类非物质文化遗产作为非物质文化遗产的重要组成部分,是指与茶有关的传统文化表现形式,如与茶相关的传统制作技艺、民俗等,以及与上述茶的传统文化表现形式相关的文化空间[1]。茶文化作为我国传统文化的重要组成部分,与旅游业息息相关。茶文化旅游作为一种旅游方式,通过茶文化与相关艺术形式吸引游客,目的在于了解、认识、欣赏茶文化,融合观光、品茶、参与和购物等元素[2]。在文旅融合的背景下,以茶为媒介促进茶旅深度融合,有助于推动茶类非物质文化遗产的保护与传承[3],丰富安徽旅游产品,促进茶叶经济的发展,实现双赢局面。

1 安徽茶类非物质文化遗产

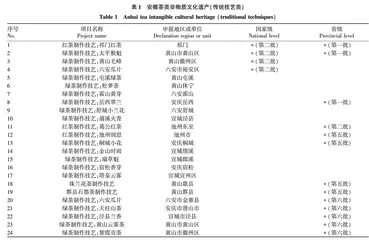

安徽是我国重要的茶叶产地,茶叶生产历史悠久,可追溯到秦汉时期;拥有丰富的茶叶产品种类,黄山毛峰、祁门红茶、太平猴魁、六安瓜片等名茶均享有盛誉。与茶叶相关的非物质文化遗产主要分布于非遗项目中的传统技艺类,传统舞蹈类(祁门的采茶扑蝶舞)、传统音乐类(枞阳民歌采茶调)、传统戏剧类、传统医药类、民俗类也有与茶相关的非遗文化[4]。祁门红茶、太平猴魁、黄山毛峰、六安瓜片等制作技艺均列入国家非物质文化遗产名录;在2022年,我国提出的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入“人类非物质文化遗产”代表作名录,其中安徽的黄山毛峰、太平猴魁、祁门红茶、六安瓜片制作技艺项目也在其中[5-6](表1)。

2 安徽茶类非物质文化遗产旅游开发的条件

文化性是当今旅游的整体属性,更是茶文化旅游的根本属性[7],给受众带来独特的休闲娱乐享受。安徽茶类非遗项目具备旅游开发的价值,首先因为安徽茶文化资源禀赋高,且茶类非物质文化遗产背后有着独特的物质文化资源作为实体支撑。除了安徽茶叶本身的味觉、色泽、形态等品质外,还与名人、传说、茶道、茶艺、茶俗等相关元素密不可分,构成了丰富独特的旅游资源。茶文化与旅游业的娱乐性特征相契合,茶叶的药用和保健功能可使游客身心放松,这也是茶文化适应当今旅游业发展并实现旅游开发的重要前提。

2.1 资源层面

2.1.1 非遗资源禀赋高。得益于安徽优异的地理环境,安徽名茶品种众多,非遗资源禀赋高。目前,安徽有4种制茶技艺被认定为世界级的“人类非物质文化遗产”,同时也被列入国家级非物质文化遗产名录,此外,还有24个名茶项目被纳入安徽省级“人类非物质文化遗产”项目。祁门红茶素有“红茶皇后”之誉,是世界三大高香名茶之一,备受国际市场推崇;太平猴魁被誉为“尖茶魁首”,美称为“茶中翘楚”“绿茶茶王”。

2.1.2 非遗文化内涵深厚。安徽在秦汉时期就传入种茶技术,南宋以后,安徽江南茶区茶叶生产声名鹊起,明清时期达到鼎盛。陆羽《茶经》有“歙州(徽州古称)茶”的记载。以徽州茶文化为例,可以细分为富室茶、文士茶、佛家茶、道家茶、农家茶。程朱理学与名茶结合,形成的茶俗、茶艺、茶礼和茶道也是独具风格、内涵丰富[8-9]。安徽茶文化中还传承有茶谚、茶谣、茶谜、茶歌、茶舞、茶戏等口头茶事语言,是宝贵的安徽茶史见证。此外,茶商、茶号、茶事古碑刻、古茶亭、茶具等也是安徽茶文化的印记,体现了其源远流长、博大精深的特点。

2.2 市场层面

茶叶产业对经济发展具有一定贡献。安徽省的茶叶综合产值在2021年达到614.91亿元,出口量居全国第二。2022年,安徽茶园种植面积20.93万hm2,产量达14.16万t,丰富的茶叶资源为开发茶文化旅游产品提供了有力的支持。2023年,安徽省旅游市场迎来强劲复苏,全年接待国内游客达8.48亿人次,国内旅游收入达8 510亿元[10-11],文化旅游市场需求旺盛。

2.3 政策层面

2022年国务院印发的《“十四五”推进农业农村现代化规划》强调把“农耕文化的传承保护、农业文化遗产发掘认定和转化创新”作为重要工作[12]。2024年安徽省发布《关于进一步释放旅游消费潜力促进文旅经济高质量发展的通知》,其中明确提出了多项措施,包括打造“演艺+旅游”融合型产品,深化非遗与旅游融合等。目前,安徽省正在积极推动文化与旅游深度融合发展,茶类非物质文化遗产的旅游开发也应是题中之意。

3 安徽茶类非物质文化遗产旅游开发的对策

安徽具有开发茶文化旅游的基础和条件,在旅游中恰如其分地融入茶文化,可为旅游增添亮点。可通过观赏茶艺、品茗论道、唱茶歌、跳茶舞、探寻茶文化遗迹等活动,将茶文化的文化性、体验性、观赏性与旅游相结合,既丰富旅游体验,又宣扬茶文化,促进经济社会的繁荣发展。

3.1 挖掘与整理茶类文化遗产

安徽省茶类非物质文化遗产资源蕴含着丰富的历史文化底蕴。然而,在对安徽茶类非物质文化资源旅游开发中,主要聚焦于茶叶产品销售和产品制作体验,对茶叶在安徽的历史发展过程关注不够。安徽茶类非物质文化资源种类繁多,但当前的保护与开发工作主要集中于国家级和省级非遗项目,对市级和县级非遗项目的关注度不够,呈保护不均衡现象。需要深入挖掘与整理安徽与茶相关的传统技艺,如茶的制作技艺,与茶有关的民俗活动等非物质文化遗产。同时,加强茶类非物质文化遗产保护,充分了解各非遗项目起源、原料种植技术、产品制作工艺等,深入挖掘与各非遗项目相关的民间传说、典故等,从中挖掘茶的差异,形成个性化的产品内容和文化特色,以避免同质化现象。同时,还需加强对茶文化中的茶商、茶号、茶事古碑刻、古茶亭、茶具等的搜集、整理和保护工作。

3.2 采用多样化的旅游开发模式

3.2.1 旅游商品模式。除了传统的出售茶叶作为旅游商品之外,需要丰富茶类旅游商品,推动茶叶消费多样化、个性化发展,延长产业链,提升茶文化产业的附加值。一是“茶+温泉”,安徽温泉旅游资源丰富,巢湖、黄山、和县、金寨、霍山、岳西、庐江都富含温泉资源,又都是优质名茶产区,可以把茶文化旅游与温泉旅游结合起来,泉水泡茶、茶艺展示,开发多类养生泡汤茶泉,结合一定的理疗手法,联合打造一种健康的养生模式。二是“茶+美食”,创新茶类衍生品,如茶干、茶饼、茶啤、茶含片、抹茶等。

3.2.2 科博园(博物馆)模式。建设一批博物馆和展览馆。安徽已经建设的茶类博物馆有黄山市徽州区谢裕大茶文化博物馆(2011)、六安瓜片茶文化博物馆(2019)、徽州茶文化博物馆(2020,AAAA)等专门的茶类博物馆,还有一些是综合性博物馆开辟有茶类展区,如石台县的秋浦民俗文化馆,不仅整座博物馆的墙体用10万块茶砖建成,还有茶类手工工坊、茶园、茶棚、商铺等茶类民俗展示。然而,与目前安徽茶类非遗项目的价值和影响并不相符,需要进一步收集茶文化的实物,研究多种方式展示安徽茶产业的历史和文化,让游客感受到安徽茶文化的深厚韵味。博物馆可以选择建在有一定旅游基础的古街古村,免费向游客开放。

3.2.3 节庆旅游模式。安徽的茶资源丰富,且茶园所在大多自然环境优美,发挥生态环境优势与茶类文化有机结合,可满足旅游爱好者欣赏自然美景和文化体验的需求。丰富多样的茶文化旅游节活动,“以茶促旅,以旅促茶”,不仅能推广当地特色农产品,也能促进乡村旅游,助力乡村振兴。安徽的代表性国家级非遗项目“四大名茶”,如“祁红”采摘节、太平猴魁茶文化旅游节、六安瓜片茶文化节、黄山毛峰茶文化节、“安徽·石台”茶文化节等已连续多年举办,其余省级非遗项目,如“霍山黄芽”、绩溪“金山时雨”“宿松香芽”“葛公红茶”茶文化节大都在2023年前后创办,但是,其余颇具代表性的省级非遗项目屯溪绿茶、休宁松萝茶、岳西翠兰、舒城小兰花、泾县涌溪火青、郎溪瑞草魁等也可结合旅游开发,满足旅游市场多元需求,开展茶文化旅游节,除了传统的“炒制大赛、斗茶大赛、名茶评比”,也可安排文化学者访谈、文艺演出、诗歌吟诵、茶艺展示、现场互动等多种方式,形成集特色旅游、茶文化、茶产业开发为一体的旅游模式。

3.2.4 景观茶园模式(手工艺制作模式)。景观茶园模式展示的不仅是茶的景观,重点展示的是茶的手工艺制作流程。景观茶园不仅是文化再生产的体现,还为游客提供了丰富的活动空间,为茶文化的传播和创新提供了重要的物质和空间基础。茶园展示茶的种植、制作和生产过程,使游客直观地了解茶的原始状态;游客参与茶叶采摘,体验自然生活,加深对茶园的归属感;参与茶叶制作环节,在工作人员的指导下学习制茶的技巧和艺术,增强体验感。

3.2.5 舞台化表演模式。列入省级非遗名录的祁门西乡采茶扑蝶舞(原名扑蝶灯)、枞阳民歌和石台民歌中的采茶调,都可以在茶文化节或者景观茶园内进行表演,表演的内容结合旅游市场特点和需求,应有创新性,融入时代感。

3.3 培育安徽茶类地理标志产品,提升品牌形象内涵

安徽省作为全国茶叶生产大省,在全省农业发展中占据重要地位,做大做强茶产业对于建设农业强省具有重要意义。众多名茶被列入“国家地理标志保护产品”“农产品地理标志产品”。如石台富硒茶、含眉绿茶、黄山毛峰茶、太平猴魁茶、大方茶、六安瓜片、霍山黄芽、霍山黄大茶、桐城小花、天华谷尖、岳西翠兰等多项产品入选“国家地理标志保护产品”,但对于品牌的使用尚缺乏规范,应加强地理标志运用,丰富地理标志价值内涵,广泛宣传地理标志茶叶的自然条件与人文背景特性,树立安徽名茶的独特地理标志形象,提升品牌形象内涵。随着茶叶生产技术的发展和更新,新研制或开发的茶叶产品日益增多,引导和推动茶叶生产企业重视加强专利和商标注册,培育品牌,鼓励产品申请“国家地理标志保护产品”,丰富安徽茶叶品牌,整合地理标志保护产品的茶类品牌,推动安徽茶产业可持续发展。