基于课程思政培养“知林—敬林—爱林”的高素质林业人才

作者: 刘强 张锐 姜佳梅 史崇 李桐 卢伟 李永宁 马长明

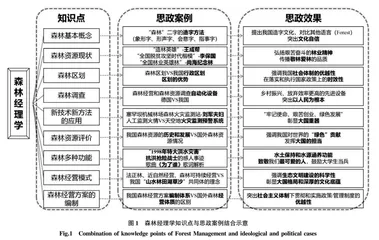

摘要 林学专业人才培养肩负着践行乡村振兴战略和推进生态文明建设的重要责任,但现阶段的林学专业学生普遍存在对专业认同感不强、专业地位认识不足的问题,亟需融入思政元素,潜移默化的实施德育教育,提高学生“知林—敬林—爱林”的专业品质。以森林经理学为例,深入剖析课程思政建设面临的关键问题,从明确思政定位、加强实习基地建设、创新课程组织形式、提升教师思政素质和完善考核机制5个方面提出课程思政改革建议,经过一轮课程思政改革实践,学生对思政案例的认可度和课堂参与的积极性方面有很大提升,加深了学生对林业的专业定位,增强了学生从事林业、宣传林业和推广林业的责任感和使命感。

关键词 林业精神;情感共鸣;党支部-学科联动

中图分类号 S-01 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)04-0279-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.04.059

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Cultivating High Quality Forestry Talents with Understanding Respect Love for Forests Based on Course Ideological and Political Education

LIU Qiang1,ZHANG Rui1,JIANG Jia mei2 et al

(1.College of Forestry,Hebei Agricultural University,Baoding,Hebei 071001;2.College of Information Science and Technology,Hebei Agricultural University,Baoding Hebei 071001)

Abstract The cultivation of forestry professionals shoulders the important responsibility of implementing the rural revitalization strategy and promoting ecological civilization construction. However,current forestry students generally have weak professional identity and insufficient understanding of professional status. Thus,it is urgent to integrate ideological and political elements,implement moral education unconsciously,and improve the professional quality of students who understanding respec love forests. Takes Forest Management as an example to deeply analyze the key problems faced by the ideological and political construction of the course. From five aspects:clarifying the ideological and political positioning,strengthening the construction of internship bases,innovating the organizational form of the course,improving the ideological and political quality of teachers,and improving the assessment mechanism,suggestions for curriculum ideological and political reform are proposed. After one round of curriculum ideological and political reform practice,students have greatly improved their recognition of ideological and political cases and their enthusiasm for classroom participation,deepening students’ professional positioning in forestry,enhancing their sense of responsibility and mission in engaging in forestry,propagating forestry,and promoting forestry.

Key words Forestry spirit;Emotional resonance;Linkage of Party branch and subject

基金项目 河北省社会科学基金项目“新时代完善高校思想政治工作体系研究”(HB23MK007);河北省高等教育教学改革研究与实践项目“林业生态文明需求导向的林学复合应用型人才培养模式研究”;河北农业大学一流本科课程建设项目。

作者简介 刘强(1990—),男,河北保定人,副教授,博士,从事森林经营管理研究。

*通信作者,副教授,博士,从事森林培育研究。

收稿日期 2024-01-09

2020教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》中强调,思想政治工作体系是建设高质量教育体系的重要环节之一。全面推进课程思政建设是新时代提高人才培养质量的战略举措,此举措的影响深远,甚至决定着国家长治久安、民族复兴和国家崛起[1]。新时代下,“立什么德、树什么人”是中国高等院校思想政治教育亟待解决的问题,也是我国高等院校的根本任务所在[2]。思政课程在特色、专业和趣味方面都具有一定局限性,因此,需要其他各门课程发挥课程思政的作用,与思政课程同向同行,形成协同效应[3]。但是,如何有效挖掘和融合各类课程的思政元素是现阶段各类课程面临的共性问题。“森林经理学”是全国高等农林院校林学专业的核心必修课程,其的教学质量直接影响林学专业人才培养质量[4,5],肩负着生态文明建设的使命和达成“双碳”目标的重任[6]。因此,需要加快课程思政建设,充分发挥思政元素的政治引导、思想引领和道德熏陶作用,提升学生知林、敬林、爱林的专业品质,培养符合中国特色社会主义新时代的林业专业人才,意义深远重大。

现阶段,各农林高校林学专业森林经理学课程思政的建设进行得如火如荼,初步明确了基于学校定位和学生培养目标进行课程思政改革的主体思路[7],梳理出了森林经理学人才培养存在的主要问题[8],总结了以提升教师思政素养、改革教学方法和考核体系为核心的改革措施[9],北京林业大学通过建立森林经理学网络慕课,开放了课外学习平台,为开展课程思政育留出了更多的时间[10]。此外,新理念和新方法的借鉴和应用,可以作为落实课程思政的重要手段,例如,以可视化认知结构为核心的“概念图”教学法,可以加深学生对知识的记忆[10];PBL教学模式,可以激活学生的内驱力,提高了学生自主学习的意愿[11];费曼学习法结合翻转课堂模式可以加强学生的语言表达能力,提升学习理解力和深度学习能力[12]。

虽然各农林高校已经对森林经理学课程思政建设进行了不同程度的尝试,也取得了一定成效,但思政案例本身带有的区域认同感,导致思政元素的筛选和融合效果很大程度上取决于学生群体的接受力[2],此外,不同地域思政案例的典型性、丰富度和紧密度也不同,导致同一门课程的思政教育必然带有一定区域特色,因此,森林经理学课程思政的建设需秉着“共性”和“个性”相结合的理念,以学生为中心,以与学生产生情感共鸣为目标,探讨和优化课程思政设计,进而提升专业课程思政教育效果,为培养“知林-敬林-爱林”的高水平林业专业人才奠定基础。

1 思政课程建设中存在的问题

1.1 课程思政建设体制不健全

森林经理学是涵盖理论、实验和实习的综合性课程,其中,实习是落实和检验理论知识的重要环节,也是亲身体验诸多思政案例的重要纽带,实习基地的建设并不是课程教师能解决的问题,需要校—院—系—课4级联动[4],但部分农林院校受经费和场地等客观因素的限制,没有长期固定的实习基地[8],导致学生对林业思政案例的了解过于表面,且学习到的知识无法应用于真实场景,严重影响了课程教学和思政教育效果。

1.2 “表面化”和“硬融入”现象普遍

与其他课程在课程思政建设期面临的问题一样,强行添加与教学内容契合度不高的思政元素,“为了融入而融入”的现象屡见不鲜,不能结合课程的特点进行有针对性的、润物细无声的融入,混淆了课程思政与思政课程的概念,内容破碎剥离、形式枯燥乏味、方法刻意牵强,导致学生对专业知识蕴含的思政元素“不买账”[2],不仅无法达到思政教育目的,反而会增加学生对课程本身的抵触情绪。

1.3 思政元素不典型

在林学专业课程思政教育过程中,“树木树人”和“工匠精神”是贴合林业周期长这一特性的典型思政案例,因此,在诸多林学专业课思政教育过程中均提到以上两个思政元素,但其余思政元素的典型性上相对薄弱。林业中最典型的“塞罕坝精神”和“李保国精神”也在部分课程思政改革中被引用,但因未能亲身体验两个精神的发源地,使得思政内容只能“仿其形”,未能“传其意”,学生在精神层面无法达到共情的状态,难以得到预想的思政效果。

1.4 教师思政素质差、课程组织形式单一

在教学过程中,专业课教师的综合素质直接影响着大学生的课程兴趣和学习动力[2]。但是,部分教师在教育理念上,偏重于对学生进行知识教育,而忽视了引导学生们进行知识运用和价值判断,存在重“知”不重“智”的问题;在教学过程中,部分教师将精力聚焦在知识点的灌输上,缺乏理解知识背景和意义的育人过程,存在重“教”不重“育”的问题;部分教师在知识传授的过程中,以成绩和获奖为主要培养目标,忽略了学生道德品质的培养,存在重“才”不重“德”的问题。此外,教师本身缺乏定期的思想政治学习,在授课过程中,思政内容难以跟上实事发展。课程组织形式缺乏创新,传统的单方面讲授模式容易营造枯燥、单调的课堂氛围,降低了学生学习的积极性。