2021年江苏沿江地区六(4)代稻纵卷叶螟大发生原因与防治对策

作者: 谢志娟 马丽云 王律 杜晓君 张海燕

摘要 2021年江苏沿江地区六(4)代稻纵卷叶螟达大发生程度,其主要发生特点为成虫峰持续时间长、田间虫卵量高、发生危害严重。综合分析田管、气候、虫情、防治等大发生原因,提出了加强栽培管理、强化监测预警、掌控适期防治、严选高效药剂、强化绿色防控、科学规范用药、加大宣传力度、深化技术指导等防治对策。

关键词 稻纵卷叶螟;发生特点;发生原因;防治对策

中图分类号 S435.112+.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)01-0141-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.01.030

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Occurrence Causes and Control Measures of Fourth-generation Cnaphalocrocis medinalis in Jiangsu Area along the Yangtze River in 2021

XIE Zhi-juan,MA Li-yun,WANG Lv et al

(Plant Protection and Plant Inspection Department of Jingjiang Agricultural Science and Technology Extension Center,Jingjiang, Jiangsu 214500)

Abstract In 2021,the fourth-generation Cnaphalocrocis medinalis in the Yangtze River region of Jiangsu Province reached a large occurrence level.Its main occurrence characteristics are long duration of adult peak,high amount of eggs in the field and serious damage.The occurrence causes of field management,climate,pest situation and control were analyzed comprehensively.Then,the control measures such as strengthening cultivation management,strengthening monitoring and early warning,controlling timely prevention and control,strictly selecting high-efficiency pesticides,strengthening green prevention and control,scientific and standardized medication,increasing publicity and deepening technical guidance were put forward.

Key words Cnaphalocrocis medinalis;Occurrence characteristics;Occurrence causes;Control measures

作者简介 谢志娟(1988—),女,江苏常州人,农艺师,硕士,从事农作物病虫害预测预报与绿色防控研究。

收稿日期 2022-12-28

稻纵卷叶螟(Cnaphalocrocis medinalis Güenée)属鳞翅目草螟科[1],俗称卷叶虫、白叶虫,是东南亚和中国为害水稻的重要远距离迁飞性害虫。江苏地区稻纵卷叶螟每年发生2~3代,其中四(2)代和五(3)代为主害代,暖秋年份的迟熟晚粳上六(4)代危害也较重[2] ,近年来江苏沿江地区六(4)代有加重发生的趋势。

江苏靖江地处长江下游北岸,位于30°N以北,具有明显的海洋性、季风性和过渡性气候特点。全市现有耕地2.42万hm2,其中种植水稻约1.73万hm2。该地常年稻纵卷叶螟迁入早、迁入量大、峰次多。随着水稻栽培管理、用药结构的改变以及气候条件的影响,各年代、各代次之间稻纵卷叶螟发生为害情况也存在显著差异,且对水稻粮食安全生产造成了严重威胁。笔者分析了靖江市六(4)代稻纵卷叶螟的发生特点及影响因素,提出了科学的防治对策,以期为江苏沿江地区六(4)代稻纵卷叶螟综合治理提供参考依据。

1 发生特点

1.1 成虫峰持续时间长、蛾量高

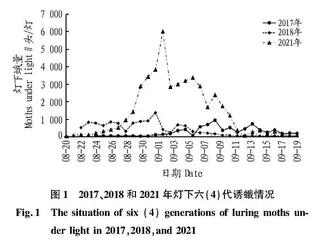

2021年靖江市自动虫情测报灯逐日监测六(4)代稻纵卷叶螟,数据分析发现,2021年六(4)代在8月25日至9月15日出现成虫峰,峰期累计蛾量42 397头,日均蛾量1 927.1头,其中蛾量在1 000头以上的达14 d。2014—2021年,2017和2018年六(4)代均为偏重至大发生,灯下监测峰期蛾量分别为6 302、10 836头。与2017和2018年监测的六(4)代峰期相比,2021年灯下六(4)代蛾峰持续时间更长、峰期蛾量更高(图1)。

2021年靖江市西来镇、斜桥镇、靖城镇田间赶蛾发现,六(4)代蛾峰出现早、峰期长、蛾量高。如西来镇监测点,8月25日至9月14日出现六(4)代成虫峰日均蛾量45 507头/hm2,蛾量在15 000头/hm2以上达17 d,峰期累计蛾量955 650头/hm2,居近15年来同期第一位。当年同期,斜桥镇、靖城镇监测点均表现出突增的规律(图2)。

1.2 田间虫卵量高

2021年六(4)代稻纵卷叶螟产卵始盛期为8月底,8月30日调查全市虫卵量。统计分析发现,无效卵占比50.11%,有效卵占比47.74%,低龄幼虫占比2.15%;百穴有效卵量0~660粒,平均185.0粒,其中前期卵占82.89%,中后期卵占17.12%;百穴有效虫卵量大于150粒(头)的田块占61.9%,可见六(4)代发生严重。

1.3 发生危害严重

六(4)代稻纵卷叶螟成虫峰持续时间长,使得幼虫持续危害时间长。9月中旬调查田间危害,未防治田块卷叶率达14.26%,防治田块卷叶率0.72%~4.82%,平均3.1%,功能叶卷叶严重对水稻产量造成严重影响。调查统计,六(4)代发生面积达1.73万hm2,全市普遍发生。

2 大发生原因分析

2.1 田管因素

2.1.1 水稻播栽期推迟。

当年夏收期间受阴雨天气影响,夏收时间延长,水稻播栽期也相应推迟。据统计,当年全市水稻栽种以机插方式为主,少量直播,播栽持续时间长。机插水稻少量早的在6月4日前栽插,大部分田块在6月5日至30日栽插,晚的在7月栽插;直播水稻多在6月上旬播种。该地白炽灯监测,7月5日始见稻纵卷叶螟成蛾,此时大面积水稻处于分蘖初期、长势嫩绿,为迁入的稻纵卷叶螟提供较好的生存条件。水稻播栽不集中、时间长,不仅致使全市持续存在长势良好的田块,供稻纵卷叶螟过渡、迁移、繁殖危害;还导致水稻生育进程参差不齐,加之当年夏季低温寡照,水稻破口抽穗推迟,8月下旬至9月上旬水稻普遍长势嫩绿,尤其直播稻长势偏嫩,有利于六(4)代低龄幼虫卷叶取食危害。

2.1.2 易感品种面积大。

近年来该地种植易感稻纵卷叶螟的优质食味稻米品种面积较大。当年全市水稻种植面积1.73万hm2,主栽品种为南粳5055、南粳46,面积达1.57万hm2,占全市水稻种植面积的90.75%。这些优质食味稻米品种分蘖能力强、植株高大紧凑,封行早、叶色偏深、茎叶偏软,水稻自身性状以及其形成湿润的田间小气候均有利于稻纵卷叶螟的繁殖、扩散危害。

2.1.3 水稻种植密度高。

种植户为追求水稻产量,提高了水稻种植密度。许多农户加密了插秧行间距,由常规栽插的25 cm×12 cm改成23 cm×12 cm。水稻栽插密度的增加,使得田间更加郁蔽、湿度增大、温度降低,适宜的温湿度条件更有利于稻纵卷叶螟繁殖发生。

2.1.4 过施偏施氮肥。

水稻过施偏施氮肥,易贪青旺长,为后期稻纵卷叶螟提供充足的食料条件。许多农户合理用肥理念薄弱,经常过施偏施氮肥,导致水稻长势偏旺、后期贪青。水稻生育期延迟,叶片长势嫩绿,便于幼虫取食,促进了六(4)代的发生、产卵危害。

2.2 气候因素

2.2.1 降雨促进迁入。

稻纵卷叶螟是迁飞性昆虫,在江苏地区,外地虫源的迁入量影响稻纵卷叶螟的发生[3]。过程性降雨多、雨量大的天气条件,十分有利于在高空迁飞的稻纵卷叶螟随雨水降落田间。据统计,当年7月20日至8月20日累计降水267.4 mm,雨日15 d,平均单日降水17.8 mm,主要为7月24—29日、8月11—17日的2次过程性降水。田间赶蛾数据分析发现,五(3)代稻纵卷叶螟7月24日前均为未见蛾,而7月25日开始蛾量持续增加,出现迁入峰。说明这2次雨量偏大的降水,促进了五(3)代随雨水迁入,经产卵繁殖为六(4)代提供了充足的本地虫源。此外,8月24日—9月2日又出现了一次较长时间的过程性降水天气,灯下监测与田间赶蛾均发现六(4)代在8月24日开始出现持续较长时间的蛾量突增,说明这次长时间的降水也促进了六(4)代的迁入。

2.2.2 气候适宜发生。

稻纵卷叶螟的生长发育需要适温和高湿,适温为22~28 ℃,相对湿度在80%以上[4]。据统计分析,当年7—9月,日平均气温为27.2 ℃,平均相对湿度为82.4%,雨日数40 d,阴凉湿润天气多、高温干旱天气少,极其有利于稻纵卷叶螟成蛾产卵、卵孵化及低龄幼虫的存活。8月20日—9月20日六(4)代发生期间,日平均气温为26.9 ℃,平均相对湿度为83.7%,气候条件非常适宜稻纵卷叶螟生长发育。

2.3 虫情因素

2.3.1 田间虫源复杂。

六(4)代稻纵卷叶螟虫源复杂,既有本地五(3)代残虫,又有外迁虫源。五(3)代大田赶蛾:靖城监测点在7月29日至8月11日峰期累计蛾量103 650头/hm2、西来监测点在7月30日至8月13日峰期累计蛾量90 150头/hm2。蛾峰后于8月4日剥查虫卵量,发现田间虫卵量高,百穴有虫卵量0~600粒(头),平均232.5粒(头),百穴虫卵量大于101粒(头)的田块占62.5%,说明五(3)代达中等偏重发生程度。根据气象条件及发育进度分析,五(3)代经防治后的残虫将在8月底至9月初羽化繁殖继续危害。而靖城点赶蛾与灯下监测同时发现,8月25日蛾量即开始明显突增,且2项监测峰期蛾量均较高,8月25—9月13日赶蛾峰期蛾量41 315头、蛾量持续在1 000头以上的天数为10 d,8月25日—9月15日灯下峰期蛾量42 397头、蛾量持续在1 000头以上的天数为14 d。通过六(4)代较早的峰期、超异常的蛾量分析可以发现,六(4)代成虫既有本地五(3)代虫源羽化的,又有大量外地虫源迁入补充的,虫情复杂,适期防治难度增大。

2.3.2 抗性水平提高。

长期大量使用同一种类型的杀虫剂,会导致害虫对杀虫剂敏感性下降,从而逐渐产生抗药性[5]。目前,研究表明广西、湖南、江苏等地不同稻纵卷叶螟种群对氯虫·噻虫嗪、阿维菌素、氯虫苯甲酰胺、氟虫酰胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、多杀菌素等不同药剂已经产生了不同程度的抗药性[6-8]。尤其是上市至今近10年的氯虫苯甲酰胺,连续多年使用已有部分稻纵卷叶螟种群对其产生了一定程度的抗性。研究表明,20%氯虫苯甲酰胺SC 150 mL/hm2杀虫防效仅为48.44%,用量提高至180~225 mL/hm2时防效达89.72%~94.99%,常规推荐剂量75~150 mL/hm2对稻纵卷叶螟的防效已下降[9]。目前市场上防治稻纵卷叶螟的常规药剂连续多年使用,加上稻纵卷叶螟蛾峰长、田间幼虫发育程度不一致,即使各类有效药剂常量使用,防效也难以得到保证。