黔北地区大豆-玉米带状复合种植效益分析

作者: 母少东 赵勤学 邓小华 王方 吴权华 蒲泽政

摘要 [目的]探讨黔北地区大豆玉米带状复合种植技术推广成效,为黔北地区粮油生产提供科学依据和决策参考。[方法]采取“3+2模式”(即3行大豆+2行玉米),在黔北9个县(区)推广大豆玉米带状复合种植技术。[结果]黔北各地区大豆-玉米带状复合种植玉米产量较2021年玉米产量增加;玉米产量以播州区最高,其次是凤冈县,桐梓县最低;大豆产量以凤冈县最高,其次是绥阳县,正安县、道真自治县较低;纯收益以播州区最多,其次是凤冈县,桐梓县最低。[结论]大豆玉米带状复合种植技术有效提高了黔北地区粮油生产水平,对改变传统种植观念、提高农民收入、促进生态效益和社会效益提升有积极的推动作用。

关键词 大豆-玉米带状复合种植;效益分析;黔北地区

中图分类号 S318 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)03-0019-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.03.005

Benefit Analysis of Soybean-corn Belt Composite Planting in Northern Guizhou

Abstract [Objective]To explore the promotion effects of soybean and corn zonal composite planting technology in northern Guizhou, and to provide scientific basis and decision-making reference for grain and oil production in northern Guizhou.[Method]Adopting the‘3+2 pattern’(3 rows of soybean +2 rows of corn), the soybean and corn strip composite planting technology was popularized in 9 counties (districts) in northern Guizhou Province.[Result] Compared with 2021, the corn yield under soy-corn belt composite planting in northern Guizhou was increased. The maize yield was the highest in Bozhou District, followed by Fenggang County, and Tongzi County was the lowest. The soybean yield was the highest in Fenggang County, followed by Suiyang County, but Zhengan County and Daozhen Autonomous County were lower. The net income was the highest in Bozhou District, followed by Fenggang County, and Tongzi County was lowest. [Conclusion]The zonal soybean and corn composite planting technology could effectively improve the grain and oil production level in the northern Guizhou region, and played a positive role in changing the traditional planting concept, and in promoting farmers’ income and ecological and social benefits.

Key words Soybean-corn zonal compound planting;Benefit analysis;Northern Guizhou

近年来,我国大豆进口增幅和增量均远超生产,进口大豆占年度新增供应的比例不断提高,2020—2021年度占比达到83.3%[1],预计2030—2031年度大豆种用消费达84万t,与2020年持平,食用消费将达1 970万t,较2020—2021年度增长16.4%,大豆压榨量将达到1.22亿t,较2020—2021年度增长23.5%[2]。巨大的大豆供需缺口是长期困扰国家粮油安全的卡脖子难题,而我国大豆生产面临来自玉米等作物的争地压力,在耕地资源有限的情况下,继续增加大豆播种面积难度较大。在此背景下,大豆玉米带状复合种植技术应运而生,该种植技术利用间作优势,能够协调作物间竞争与互补关系,对充分利用自然资源、提高群体产量和经济效益、缓解粮食供需矛盾,特别是解决大豆紧缺问题起到了重要作用[3-5]。2020年中央一号文件明确指出,要稳定粮食生产,加大对大豆高产品种和玉米、大豆间作新农艺推广的支持力度[6]。遵义素有“黔北粮仓”之称,农业生产水平较高,基础条件较好,推广大豆-玉米带状复合种植技术对促进西南地区农业可持续发展和推动大豆产业振兴有重要意义。间套作是传统农业的精华,利用物种互补性,通过不同的作物配置,构建多作物、多层次、多功能的复合群体,使水、肥等有效资源得到充分利用,从而增加单位土地产出,实现农业生产可持续发展[7-9]。其中,玉米-大豆间套作种植是比较典型的组配类型[10]。目前,国内外在玉米大豆间作田间配置[5,9,11]、种植模式[12-13]、种植密度[14-15]、品种选择[16-17]等方面进行了广泛研究。贵州省2022年在全省第一次推广大豆-玉米带状复合种植技术,但相关研究鲜见报道。鉴于此,笔者对黔北地区推广大豆-玉米带状复合种植技术的效益进行分析,探讨黔北不同地区大豆-玉米带状复合种植技术推广效益差异,为贵州粮油生产提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

选择肥力中等以上且集中连片的地块,pH中性。选择的地块宽度在4 m以上,坡度小于10°,采取横坡聚垄耕作法。地势相对平坦、向阳的地块,地势较低地块在地面四边开出“边沟”和“十字沟”,方便排水;播前翻犁1次,耙或旋耕1~2次,精整细平。

1.2 试验材料

玉米品种选择经国家审定或者贵州省审定的包含推广地区所在地的品种,且株高在260 cm左右,耐密植、半紧凑或紧凑型、宜机收、抗逆性强的高产品种。大豆品种选择经国家审定的种植区域包含贵州省内或者贵州省审定的高产、耐阴、抗病、抗倒伏等特性的春大豆品种。

1.3 试验方法

1.3.1 主推模式。主推“3+2模式”(即3行大豆+2行玉米),玉米与大豆行间距50~60 cm,玉米行距40 cm,大豆行距35~40 cm;玉米株距16~18 cm,大豆株距8 cm;折合玉米密度4.50万~5.25万株/hm2,大豆密度15.60万~17.85万株/hm2。

1.3.2 适期播种。播种时期与当地玉米、大豆播种时期相一致,在3月下旬至5月上旬期进行。采取人工播种或机械播种方式进行播种,播种前玉米、大豆均应用种衣剂包衣或拌种处理,以防治玉米丝黑穗病、玉米茎基腐病、大豆根腐病、地下害虫、孢囊线虫等病虫害。

1.3.3 科学施肥。玉米施肥上保证单株施肥量与净作玉米相同。在施用有机肥料的基础上施用专用复合肥,一次性作基肥在玉米行间施用,后期视长势补施叶面肥或追施少量氮磷钾肥和锌肥。大豆施肥上采用有机肥料和氮磷钾大量元素肥料配合施用,并与钼、硼等微量元素肥料合理搭配,大豆带后期不追施肥料。

1.3.4 田间管理。出苗后及时按田间配置的行株距要求进行补种或者匀苗,大豆玉米出苗后15~40 d,选择晴天人工中耕1次,结合对玉米施追肥(尿素150~225 kg/hm2)并铲拔除杂草。再隔25~40 d,对玉米进行第2次施追肥(尿素225~300 kg/hm2)并铲拔除杂草。

1.3.5 病虫害防治。大豆以根腐病、豆荚螟、豆野螟、大豆天蛾、食心虫为防治重点,主要推广应用理化诱控和科学安全用药等绿色防控技术;玉米以草地贪夜蛾、黏虫、玉米螟、桃蛀螟、蚜虫、茎基腐病、锈病、叶斑病为防治重点,主要推广应用秸秆处理深耕灭茬、成虫诱控、天敌控制和科学安全用药等绿色防控技术。

1.3.6 指标测定。

1.3.6.1 气象数据。气象数据由遵义市气象局提供。其中,某地区某月平均气温距平(℃)=2022年该地区该月份平均气温值-1991—2021年该地区该月份气温平均值;某地区某月降雨量距平百分率=((2022年该地区该月份降雨量-1991—2021年该地区该月份降雨量平均值)/1991—2021年该地区该月份降雨量平均值)×100%;某地区某月日照时数距平百分率=[(2022年该地区该月份日照时数-1991—2021年该地区该月份日照时数平均值)/1991—2021年该地区该月份日照时数平均值]×100%。

1.3.6.2 产量。玉米、大豆相关产量指标按照农业农村部种植业管理司编写的《农情工作手册》统计计算。各地区选择高、中、低产田各3块进行测产。其中,玉米理论产量=(单位面积穗数×穗行数×行粒数×千粒重×测产系数0.85)/1 000 000,大豆理论产量=(株数×株有效荚数×每荚有效粒数×百粒重×测产系数0.90)/100 000。2021年玉米产量数据来源于全国农情调度系统。

1.3.6.3 纯收益。玉米价格按市场价3元/kg计算,大豆价格按市场价6元/kg计算。纯收益=(玉米产量×3+大豆产量×6)-成本。

1.4 数据处理

采用Excel软件和SPSS软件进行数据分析处理。

2 结果与分析

2.1 黔北地区2022年4—8月部分气象指标差异比较

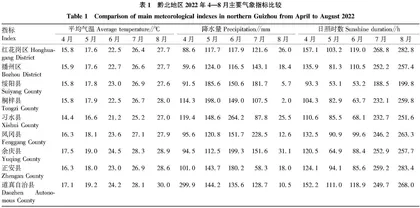

由表1可知,黔北地区2022年4—8月平均气温均呈上升趋势,桐梓县、凤冈县、余庆县、正安县、道真自治县5个地区平均气温较高;降水量除播州区和绥阳县、道真自治县外,其余地区呈先增加后降低趋势,桐梓县、习水县、正安县、道真自治县4—6月降水较多,7—8月降水较少;日照时数呈先减少后增加趋势,各地区5—6月日照时数较少,7—8月红花岗区、正安县日照时数较多,绥阳县最少。

由表2可知,黔北地区平均气温、降水量、日照时数较常年变化最明显的月份主要集中在7—8月。其中,桐梓县、习水县、余庆县7—8月平均气温距平值较大;桐梓县、习水县、正安县7月降水量距平百分率较大,绥阳县、桐梓县、道真自治县8月降水量距平百分率较大;7—8月日照时数距平百分率以余庆县、正安县较大。

由表3可知,各地区2022年极端最高气温均达36.0 ℃,自1961年以来,红花岗区、播州区、桐梓县、习水县、正安县、道真自治县极端最高气温均达历史第1,播州区、绥阳县、桐梓县、习水县、凤冈县、余庆县、道真自治县高温日数达历史第1。

综上,黔北地区2022年进入7月后,各地区旱情均较严重,其中以桐梓县、习水县、正安县、道真自治县最为突出。

2.2 黔北地区大豆-玉米带状复合种植玉米产量差异比较

由表4可知,黔北地区大豆-玉米带状复合种植玉米有效穗数以播州区最多,显著多于其他地区(P<0.05),除播州

区外,其他地区间有效穗数差异不显著,有效穗数以道真自

治县最低;穗行数以播州区最多,显著多于其他地区,其次是道真自治县,红花岗区、绥阳县较少;行粒数以凤冈县最多,其次是播州区,桐梓县最少;穗粒数以播州区最多,其次是凤冈县,桐梓县最少;千粒重以红花岗区最重,其次是凤冈县,道真自治县最轻。各地区大豆-玉米带状复合种植玉米理论产量以播州区最高,其次是凤冈县,桐梓县最低。