牛蒡繁育系统与花部特征研究

作者: 邢艳萍 赵容 许亮 杨燕云 康廷国

摘要 [目的]了解牛蒡生殖特性,为其栽培育种提供理论基础。[方法]通过野外观察,运用异交指数(OCI)、花粉胚珠比(P/O)及套袋试验等研究方法对大连地区辽宁中医药大学内牛蒡的花部特征及繁育系统进行研究。[结果]牛蒡群体花期一般为34~35 d,花期重叠,每年6月下旬开始到7月末结束,其花粉和柱头具有活力且柱头在全天都具有活力;OCI为4,P/O为5 666,异花授粉需要传粉者,风对其传粉作用不明显;套袋试验中自然套袋与自然对照均可结实,结实率分别为99.0%和69.5%,去雄去柱头后套袋结实率为0,不具有无融合生殖特性。[结论]牛蒡具有异交特性且自花授粉可结实,风媒传粉可能性小。

关键词 牛蒡;花部特征;繁育系统;杂交指数;花粉胚珠比

中图分类号 S631.9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)05-0185-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.05.044

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Study on the Breeding System and Floral Syndrome of Arctium lappa

XING Yan-ping1, ZHAO Rong1,XU Liang1,2 et al

(1.School of Pharmacy, Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, Dalian, Liaoning 116600;2. Liaoning Provincial Technical Service Center for Quality Monitoring of Traditional Chinese Medicine Materials, Dalian,Liaoning 116600)

Abstract [Objective]To understand the reproductive characteristics of A. lappa and provide theoretical basis for its cultivation and breeding. [Method]Flowering syndrome and breeding system of A. lappa growing in Liaoning University of Traditional Chinese Medicine in Dalian were studied by field observation, outcrossing index (OCI), pollen-ovule ratio (P/O) and bagging test. [Result] A. lappa population generally had 34-35 days of flowering period and overlapped flowering period. From late June to the end of July, pollen and stigma had vigor and the stigma had vigor throughout the day, OCI=4, P/O=5 666, cross-pollinators needed pollination, and the effect of wind on its pollination was not obvious. Both natural bagging and natural control were fruitful and the seed setting rate was 99.0% and 69.5% respectively. The setting rate of bagging at the emasculate and removing stigma of head was 0,it did not have apomixis characteristics. [Conclusion] A. lappa had the characteristics of cross-pollination and it also could self-pollination and fructification. And the possibility of wind pollination was low.

Key words Arctium lappa;Floral syndrome;Breeding system;Outcrossing index (OCI);Pollen-ovule ratio (P/O)

基金项目 辽宁省百千万人才工程资助项目(2021921039);辽宁省科技厅项目(2020-MS-224);国家自然科学基金项目(81874338,81773852)。

作者简介 邢艳萍(1986—),女,辽宁北票人,高级实验师,博士,从事药用植物资源鉴定研究。*通信作者,教授,博士,博士生导师,从事药用植物资源评价和鉴定研究。

收稿日期 2023-04-11;修回日期 2023-06-01

牛蒡(Arctium lappa)为菊科(Compositae)植物,历代本草记载,其果、叶、根均可入药。牛蒡干燥成熟果实牛蒡子为我国传统中药,始载于《名医别录》[1],具有疏散风热、宣肺透疹、解毒利咽的功效,主要用于治疗风热感冒、咳嗽痰多、麻疹、风疹、咽喉肿痛、痄腮、丹毒、痈肿疮毒[2]。牛蒡根具有多种活性成分,具有抗菌作用[3]。牛蒡叶中的主要成分绿原酸也具有抗菌作用[4]。此外,牛蒡肥大的肉质根可作蔬菜食用,叶柄及嫩叶也可食用[5],具有丰富的营养和保健作用,是具有潜力的经济作物。目前,药用牛蒡子产于全国,不同产地药材质量具有一定差异[4,6],而且栽培牛蒡子药材产量低,大面积种植牛蒡子处于亏损状态。国内对于牛蒡的研究主要集中于栽培技术、药理疗效、药材质量和鉴定等方面[7-12],但关于牛蒡繁育系统与花部特征的相关研究鲜有报道,这是牛蒡品种改良和选育等的重要基础。

植物繁育系统主要研究的是花的形态特征、花的开放式样、花各部位的寿命、传粉者种类和频率、自交亲和程度和交配系统,其中交配系统是核心[13]。目前多种药用植物,如蒙古蒲公英、暗紫贝母、直缘乌头花等的繁育系统已有报道[14-16],这些研究是药用植物开展有性杂交育种的理论基础,可为人工选育新品种提供理论依据[17-18]。该研究通过野外观察、套袋去雄等试验对牛蒡的花部特征和繁育特性进行研究,旨在为牛蒡植物资源居群遗传特性、栽培育种及质量控制等研究提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 植物材料

供试的牛蒡为野生引种,栽种于辽宁中医药大学药草园,约150株。2017、2018 年6—7月,选择天气晴朗的日期对生长健壮、无病虫害的植株进行观察和试验。

1.2 试验方法

1.2.1 牛蒡花部综合特征研究。

1.2.1.1 花设计特征观察。

随机选取10株牛蒡,标记30朵盛开的花序,记录花序颜色、柱头形态为羊角状的单花颜色、柱头和花药的位置关系等,并用游标卡尺测量其花序直径、花冠长度、子房长宽、雌雄蕊等长度。取新鲜的牛蒡花粉和花柱,其中花粉直接进行粘样,花柱需在经2.5%戊二醛和1%锇酸溶液中双固定,0.1 mol/L磷酸缓冲液冲洗,乙醇梯度脱水,乙酸异戊酯置换,CO2临界点干燥后再进行粘样。花粉和花柱粘样后进行喷金、观察及拍照。

1.2.1.2 开花动态研究。

对不同植株单个花序和单花进行观测。标记不同的牛蒡植株20株,在花朵开放前每天观察一次,开放当日每1 h观察一次,对花朵花瓣伸展、花丝伸长、花药开裂、花粉散出、花柱伸长以及柱头形态变化等进行记录拍照。

1.2.1.3 开花物候观测。

花期观测主要观测从开花到花闭时间。观察120株牛蒡开花情况,花序以第一朵单花展开为开始开花到花序最内层最后一朵单花开放为开花结束。参照Barrett等[19]的方法,对牛蒡的始花期、花盛期、持续期和花末期进行记录。

1.2.2 繁育系统研究。

1.2.2.1 花粉特性和柱头活性。

花粉活力的研究通过0.4%氯化三苯基四氮唑(TTC)溶液染色测得[15]。花粉的采集:标记不同植株共10个花序,套上纱网,用于后续采集花粉。09:00—18:00每隔1 h采集一次花粉,进行染色观察,每次每个处理分别取3个固定大小的视野统计,单次统计的花粉数不少于100个,重复3次。

花粉数量及散粉率计算参照朱更瑞等[20]的方法,计算出合生花药中花粉的数量;散粉率计算时取羊角状单花,将花药部分切下,并测得花药中花粉的数量。重复3次。

柱头的可授性通过过氧化氢-联苯胺法进行检测[14]。在牛蒡盛花期,09:00开始每隔1 h分别取柱头发育为羊角状、“Y”字状和棒状的单花进行检测,至18:00结束。

1.2.2.2 异交指数(outcrossing index,OCI)。

按照Dafni[21]标准,统计并得出牛蒡的异交指数。

1.2.2.3 花粉胚珠比(pollen-ovule ratio,P/O)。

取心皮在体视显微镜下解剖,统计胚珠数,重复20次。平均单花花粉量除以单花胚珠数得到P/O值。按Cruden[22]标准,得出其自交异交情况。

1.2.2.4 风媒鉴定。

参照崔大练等[23]的重力玻片法对牛蒡风媒传粉特性进行检测。具体操作:选取处于盛花期牛蒡单株5株,株高55~60 cm,冠幅30~45 cm,在植株8个方位上,从根部开始每个方位放置4片涂有凡士林的载玻片,间距为20 cm,间隔1 d取回。重复3次。样品在显微镜下统计花粉粒数。

1.2.2.5 套袋试验。

该试验以自然花序为对照,对花期的牛蒡进行套袋处理。自然套袋:对未开放的花蕾直接套硫酸纸袋;去雄去柱头套袋:在蕾期将花序的柱头和花药除去后套硫酸纸袋。每个处理重复10次,待种子成熟后,统计结籽率。

2 结果与分析

2.1 牛蒡花部特征研究

2.1.1 花设计特征观察。

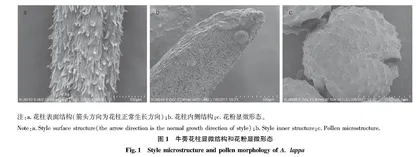

牛蒡单株花序数量平均为123.0朵,头状花序直径为1.26 cm,单个花序单花数为52.3朵,单花花冠管状,花冠长为0.57 cm,子房长宽分别为0.35、0.18 cm,花柱高为1.79 cm,花药长0.40 cm,花药5枚联合,柱头与花药距离为0.20 cm,柱头高于花药。在电镜下花柱表面密布花柱毛(图1a),沿花柱生长方向着生,内侧分布柱状乳突(图1b),花粉粒显微形态为近球形(图1c),表面具刺,3孔沟,平均直径为38.6 μm,直径长度为37.8~40.2 μm,大小变异范围较小。

2.1.2 开花动态。在整个开花过程中牛蒡花柱头未伸出花冠时为粉红色,后期随着花柱的生长和花药的伸出表现为花药部分为紫色,花冠粉红色;单花花冠长度几乎无变化;合生花药紫色,将花柱包于内侧,单花开放时花药成熟,沿花柱一侧开裂,花粉附着在花柱上,这种现象与蒲公英属(Taraxacum)植物类似[23];柱头在单花开放后会继续生长,形态呈棒状至羊角状(图2),柱头与花药的距离会逐渐增大,黄白色花粉会分布在此处。花序无香气,花序中单花从内到外逐层开放,逐层衰老萎蔫。

2.1.3 花期观测。

表1所示牛蒡在大连地区6月下旬初开始开花,盛花期在7月中旬,在7月下旬进入开花末期,少数植株花期可持续到8月末,但盛开的花序多为植株末端花序。单花从露粉到凋谢为2~5 d,平均为3 d,花序的寿命是2~5 d,平均3 d,单花与花序寿命随温度升高时间变短,在花末期其单花和花序寿命也会变短。整个种群的花期为34~35 d。群体中个体之间具有花期重叠的特征。