乡村振兴背景下农业硕士科技小院培养模式研究

作者: 王星 李子昂 李楠洋 王丽萍

摘要 乡村振兴战略对农业硕士人才的培养质量提出了更高的要求。“科技小院”作为人才培养和农技推广的新途径,发挥着至关重要的作用。河北工程大学以践行教书与育人、田间与课堂、理论与实践、科研与推广、创新与服务紧密结合为目的,创新农业硕士科技小院培养模式。实践研究表明,河北工程大学“科技小院”培养模式在提高研究生学习成效、实践能力及社会满意度等方面效果显著,在农业硕士高质量培养及助力乡村振兴战略具有较高的实践价值。

关键词 乡村振兴;科技小院;人才培养

中图分类号 S-01 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)05-0279-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.05.066

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Study on the Science and Technology Backyards Cultivation Mode of Master of Agriculture Under the Background of Rural Revitalization

WANG Xing, LI Zi-ang, LI Nan-yang et al

(School of Landscape and Ecological Engineering, Hebei University of Engineering, Handan, Hebei 056038)

Abstract The implementation of the rural revitalization strategy has put forward higher requirements for the cultivation quality of master of agriculture.As a new way of personnel training and agrotechnical popularization, science and technology backyards play a vital role.Aim to the tight binding of teaching and cultivating, field and classroom, theory and practice, scientific research and promotion, innovation and service, Hebei University of Engineering innovated the cultivation mode of master of agriculture.The research showed that the cultivation mode of science and technology backyards has achieved remarkable results in improving the learning effectiveness, practical ability and social satisfaction of postgraduates, and has high practical value in the high-quality cultivation of agricultural masters and the promotion of rural revitalization strategy.

Key words Rural revitalization;Science and technology backyards;Personnel training

基金项目 河北省省级研究生教育教学改革研究项目:农业硕士“科技小院”创新培养模式探索(YJG2024086);河北工程大学研究生教育教学改革研究项目:乡村振兴战略背景下,农业硕士“科技小院”培养模式研究(XYJG202309)。

作者简介 王星(1991—),男,河北邢台人,博士,讲师,从事蔬菜种质创新及种苗繁育研究。*通信作者,博士,教授,从事茄果类蔬菜高效栽培研究。

收稿日期 2023-05-25

随着农业硕士培养规模的不断扩大,其培养方向主要以人才培养和科学研究为主,而忽略应用型专门人才的培养,导致现在的农业硕士缺乏解决实际农业生产问题的能力,硕士研究生的实践能力和社会满意度不理想。在国家大力发展乡村振兴对农业应用型专门人才需求的背景下,以科技创新、成果转化、人才培养和精准帮扶为导向,结合农学专业特色,对实践教学内容、教学资源、培养和服务模式和管理等方面的改革势在必行。2009年中国农业大学创新了高素质农业科技人才培养模式——科技小院。科技小院立足于乡村综合发展需要,结合农业科研院所的专家和技术资源,与乡村农户同吃、同住、同劳动,与生产实践“零距离”接触,打造一支乡村振兴队伍,也是当前农业技术推广的一个重要创新手段。科技小院是集政产学研用于一体的综合平台。科技小院的研究生培养模式是立足乡村,立足农业发展需求,结合研究生的个人发展和兴趣爱好,制定个性化的培养方式。将硕士研究生的实践培养从学校的书本中转移到农业发展的实际中。让学生切身感受“三农”艰辛,培养学生的“三农”情怀[1]。在目前已有的科技小院实践中,培养的研究生是基层开展科技服务的主力军。“研究—示范推广—农民培训—社会服务”的一体化形式,将科研与推广有机结合在一起。

科技小院的建设是深入贯彻习近平总书记对研究生教育的重要指示精神、深化落实国家乡村振兴计划、推进研究生培养模式改革、助力乡村人才振兴的重要举措。党的十九大之后,乡村振兴战略成为“三农”工作的总抓手[2]。2018年由北京市委牵头,整合多家农业教学科研单位,在京郊建成56家科技小院,构建了北京科技小院品牌。2021年中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》中指出要培养“三农”工作队伍,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力人才支撑。引导科研院所、高等学校开展专家服务基层活动,推广科技小院等培养模式,派驻研究生深入农村开展实用技术研究和推广服务工作[3]。2022年,教育部等单位确定对68个单位的780个科技小院予以支持建设,科技小院培养模式在全国范围内得到广泛应用。

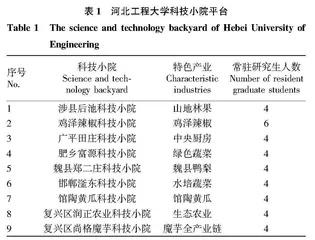

河北工程大学始终坚持发挥该校科研力量,通过“政产学研用”融合,将农业农村利好政策、农业科技应用到农业生产第一线,乡村振兴第一线,产学转化第一线。加快实现科技强农、兴农为建设科技小院的根本宗旨。自2019年以来,共建设9个科技小院,服务范围辐射邯郸市周边6县2区。通过4年的实践探索,该校已形成一套行之有效的科技小院实践培养模式。笔者以河北工程大学科技小院建设为例,通过实证研究检验该模式的实践效果,旨在提高农业硕士服务“三农”意识及实践水平,为乡村振兴背景下农业硕士高质量培养提供参考。

1 目前农业硕士培养存在的问题

实践教学的关键在于培养学生的实践和创新能力,是应用型人才培养的关键。现在的教学实习包括实验课程实习,认知和体验实习、专业实习和毕业实习等,贯穿整个研究生学习阶段[4]。实践教学环节,从理论性的学术讲座到实地参观大型农业园区,再到校内外的多种实践操作,阶梯性连续性的递进,从实践中了解专业,了解农业的发展现状,从中发现并解决实际生产问题,锻炼学生的应用和创新意识。然而现在的实践教学普遍存在内容陈旧,理论与实践脱节,趣味性不足,教学方式落后等问题,导致各个教学环节不能融会贯通,缺乏递进性,达不到预期的效果[5]。

1.1 实践课程内容陈旧,理论与实践脱节

农业专业是一门集研发、实践、推广和应用于一体的综合性专业。在国家大力发展乡村振兴战略的国情下,对应用型高质量人才的需求较大。目前的农业硕士主要以人才培养和科学研究为主,而且实践课程大多是校内的大型实验课,由于实践课课时限制,致使实践课程前的认知过程走马观花,随后学生按照指导书籍按部就班操作,校外实习也是仅仅是帮助企业等机构完成整个生产过程中的一小部分,与乡村发展相关的实践课程较少,理论知识的转化与应用课程较少,加之缺乏项目依托,实践课程的完整性和创新性受到限制,学生的积极性不高。具体表现为:课程内容过于理论化,缺乏实践案例和应用示范,学生学完难以应用到实际工作中。课程内容与当前农业行业发展脱节,未能涵盖农业新技术、新模式、新理念等最新的行业动态。实践环节设计不合理,缺乏真实性和针对性,学生无法通过实践活动获得足够的实践经验和技能。缺乏与行业专家和企业的合作,无法让学生接触到真实的行业现状和实际问题,无法培养学生的解决问题的能力。教学设施和教学手段老旧,未能跟上时代的发展和技术的进步,无法提供足够的实践平台和学习资源。这种脱离生产实践和社会需求的实践无法达到预期效果,农业硕士培养质量现状无法满足社会对农业人才的需求。

1.2 实践课程趣味性不足

农业硕士方向的实践课程以科学研究型居多,通常需要学生进行实际操作,但一些课程可能由于设备、空间和时间的限制,无法提供足够的实践机会,导致学生只能听讲和观察,缺乏亲身体验。这种情况可能会使学生感到无聊和枯燥,降低他们的学习兴趣;其次,研究生实践课程教学形式单一,借助现代科技的新型的教学方式和手段对提高农学专业的实践课程有限,尤其2019年疫情爆发以来,受疫情的影响,很多课程更改为线上教学,实践课程受到很大限制,对教学效果的影响显著[6]。再者,农业硕士实践课程的内容通常比较专业化,而且往往需要学生具备一定的先修知识,这会导致学生的学习难度加大,同时也使得课程显得乏味。由于课程的专业性,学生可能会感到课程内容与实际应用之间存在较大的距离,影响他们对课程的兴趣和热情。实践课时较少在一定程度上也影响了实践教学的效果。

1.3 实践教学模式落后,学生的思维创新受限

应用型专门人才的培养中,实践课程对学生的创新能力、发现并解决问题的能力及社会竞争力等综合素质的提高起着至关重要的作用[7]。在研究生的课程设计中,虽然理论课程和实训课程同时开设,但是在实践教学过程中以教师输入为主的“填鸭式”授课方式,依据实验指导书按部就班的操作,教学形式单一,学生被动接受。机械地重复实验,缺乏积极性,学生的想象力和创新能力受到限制。此外农业硕士实践教学模式通常以实验为主,但这些实验往往只是为了验证一些已知的理论,而且实践课程与现在乡村的发展脱节,学生无法接触生产实践,不能在应用中去发现创新,无法应对复杂的农业问题,学生逐渐失去课堂兴趣,呈现的教学效果不理想[8]。

2 基于科技小院的培养模式创新策略

2.1 培养内容调整

依托科技小院平台,对农业硕士实践课程的培养内容进行调整。将之前的按照指导书开展调整为与基层的发展相结合,与特色产业相结合,乡村“需要什么研究推广什么”,而不是科研单位“有什么研究推广什么”,遵循“从生产中来,到生产中去”的原则[1]。以9支科技小院为依托平台(表1),聚焦产业特色化,立足当地产业需求,结合农学专业课程方向撰写研究生的培养方案,把研究成果直接转化应用到田间。首先,强化农业实践环节,以田间试验、技术示范、科技推广和创新创业等形式加深农业硕士的农业实践经验和技能。其次,增加农业现代化内容,开设农业企业管理、农业信息化、农业智能化等现代农业管理课程、农业科技创新课程以及精准农业课程,让学生了解现代农业的管理模式和方法、前沿的农业科技成果和研究进展以及精准农业技术的应用和优势,以培养更适应现代农业需求的高素质人才。最后,加强创新创业教育,立足9支科技小院,培养过程中应该加强创新创业教育,通过创业课程、创业实践、创新项目等形式培养学生的创新思维和创业精神。

2.2 教学资源整合

科技小院实践培养模式,通过多学科融合、校企和校地融合,组建服务专家团队,充分利用校内和校外资源,将科技成果、科技人才、项目资金等融为一体,将所学课程和乡村发展有机结合,让学生在生产实践中充分理解和应用农业课程知识。具体如下:整合学校内部资源,包括教师、教学设施和教学资料等。通过教师间的合作,共同设计农业硕士教学方案和教学活动,提高课程的多样性和实用性,提高农业硕士课程的质量和教学效果。整合外部资源,立足科技小院,与当地的农业企业合作,提供实习机会和实践项目。让学生了解农业实际工作环境和实际问题,并提供解决问题的技能和知识,帮助学生了解农业行业的最新趋势和发展,增加他们的职业技能和竞争力。整合线上和线下资源。通过在线课程、网络研讨会和在线资料库等方式,为学生提供更多的学习资源。结合科技小院实际,提高农业硕士研究生的学习效果和学习体验。整合跨学科资源,与其他学科领域的教师、企业技术人员合作,共同设计跨学科的实践培养模式,为农业硕士提供更全面和综合的实践教育。此外,河北工程大学科技小院创新团队联合、互助形成帮扶联盟,有效实现工作共商、成果共享的团队联盟模式。