邻近同质型古村落不同旅游开发模式效应比较研究

作者: 肖胜和 王瑜

摘要 邻近同质型旅游资源地开发既存在以区域共同性来增强旅游吸引力的效应,同时也存在明显的区域内旅游替代性效应,所以在旅游开发经营中往往会采取不同的模式以达到不同的游客体验效果来获得较好收益。通过对同处徽文化区域的黟县西递、宏村实地调查和数据分析,发现两村的开发经营模式各有优劣,且不同的开发模式对游客和村民的感知度影响较大。再结合新的旅游发展趋势,探讨了新阶段古村落保护性开发的策略,以期能对类似古村落旅游开发提供示范与借鉴。

关键词 同质型;古村落;开发模式;效应;西递;宏村

中图分类号 F590.75 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)06-0135-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.06.030

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

A Comparative Study on the Effects of Different Tourism Development Models in Neighboring Homogeneous Ancient Villages—Take Xidi and Hongcun Ancient Villages as Examples

XIAO Sheng-he, WANG Yu

(School of Landscape Architecture and Architecture, Zhejiang A&F University, Hangzhou, Zhejiang 311300)

Abstract The development of adjacent homogeneous tourism resource sites not only has the effect of enhancing tourism attraction with regional commonality, but also has obvious regional tourism substitution effect. Therefore, different models are often adopted in tourism development and operation to achieve different tourist experience effects and obtain better revenue. Based on the field survey and data analysis of Xidi and Hongcun villages in Yixian County, which are located in the same Hui cultural region, this paper finds that the development and operation models of the two villages have their own advantages and disadvantages, and different development models have an important impact on the perception of tourists and villagers. Combined with the new trend of tourism development, this paper discusses the strategy of protective development of ancient villages in the new stage, hoping to provide demonstration and reference for similar ancient village tourism development.

Key words Homogeneous type;Ancient village;Development model;Effect;Xidi Village;Hongcun Village

同质型旅游资源(尤其是观光型旅游资源)之间存在明显的替代关系,而同一地域内的同质化旅游景区则面临最直接的竞争[1-2]。为了尽可能避免恶性竞争,这类景区往往采取不同的旅游开发方式,典型的案例如浙江江南古镇乌镇与西塘[3]。

西递、宏村同属安徽黟县,位于黄山西南麓,两村间公路里程只有19 km。都是徽州传统古村落的典型代表,徽文化传承的重要载体。2000年 11月 30日,第24届世界遗产委员会将西递、宏村列入世界文化遗产名录。此后两村声名鹊起,大量国内外游客慕名而来。随之发展起来的旅游业为两村带来了可观的旅游收入,让村民们在过上更好生活的同时,也反哺了文化遗产保护,使古建筑得到了维修,生态环境得到了保护。皖南古村落西递、宏村被全国十佳文化遗产旅游案例推介活动组委会评选为“2021全国十佳文化遗产旅游案例”。西递和宏村作为古村落旅游的领军者,旅游开发经营模式已趋于成熟。但这一成绩是来之不易的,在发展历程中,西递、宏村旅游开发经营中也经历了很多波折,因此需要对西递、宏村的旅游开发经营模式的梳理、评价和总结,让其经验与教训能为我国传统村落旅游开发提供参照范例。

1 西递、宏村旅游开发经营模式的演进

西递和宏村于20世纪80年代中期相继进行了旅游开发,开发初期并未对当地经济带来多大的正面影响,直至2000年共同申报世界文化遗产成功,当地的旅游业才展现出了更大的发展空间。在黟县统一的遗产保护策略与规定前提下,两村选择了两种不同类型的旅游开发经营模式[4-5]。

1.1 西递旅游开发经营模式的变迁

西递旅游开发是一个不断探索的过程,按经营模式的变迁大致分为3个阶段:

第一阶段(1986—1993年)为旅游开发的探索阶段。西递村于1986年成立了西递旅游景点管理处,维修景点、整修石板路、治理河溪、实行封山育林、整治村容村貌,由村内有文化的热心老人担当义务导游员和宣传员。最初创业艰难,经营状况惨淡,一直处于亏损状态,直到1989年才出现转机,前期成本逐渐回收,村民也慢慢从中获益。1993年村委会成立了村办西递旅游服务公司,旅游开发从粗放式向规范化经营迈进。

第二阶段(1994至2013上半年)为社区村民集体经营模式阶段。村办西递旅游服务公司的创立起到了统筹和规范经营的作用。至2013年6月份原村办企业西递旅游服务公司成功改制,与徽黄旅游集团合资、合作,成立黟县徽黄西递旅游开发有限公司,自此进入现代公司化运营阶段。

第三阶段(2013下半年至今)为政府监管、村民参与的现代企业经营模式阶段。西递旅游开发进入所有权与经营权分离、关系更明晰、运行更流畅的股份制经营阶段。徽黄西递旅游开发有限公司承接了西递村旅游的独家开发、经营与管理,保护和活化利用文化遗产。摸索适合西递发展的经营模式,不断总结经验、策划营销,这一系列措施使得西递的知名度提升,年收入逐年增多,政府和村民都获得各自的分红,接着再用利润继续发展,形成循环体系。这种模式不仅为西递的可持续发展建立基础,同时又使得村民能尽量参与到旅游开发中来。村民们真正在旅游开发中受益, 也更加愿意主动保护西递环境,真情实意地帮助西递旅游业发展[6]。

1.2 宏村旅游开发经营模式的变迁

宏村的旅游开发经历很多曲折,经营模式变迁大致经历了3个阶段。

第一阶段(1986至1996年上半年)行政型企业运营模式阶段。宏村的旅游业正式开始于1986年,此时资本市场不太成熟,并未对旅游行业涉及太深,宏村旅游资源还掌握在政府手里,由政府进行统一开发、经营和管理。但这段时期宏村旅游业发展步履维艰,经营权几易其主,由于管理体制不顺,游客接待量增长缓慢,几乎处于停滞状态。这一阶段为初创阶段,虽然旅游经营效益不理想,但在探索中逐渐理顺了开发与保护、利益相关者之间的关系[7]。

第二阶段(1996下半年至1997年)乡镇管理模式阶段。1996年6月,黟县旅游局因村民的强烈要求把宏村的经营权交给宏村所在的际联镇(现更名为宏村镇),以镇办企业形式注册成立了宏村旅游开发有限责任公司,但由于政企不分,各种关系难以理顺,经营效益较差。后面又因应宏村村民的强烈要求,镇政府同意以“承包经营”的方式由宏村向镇政府承包经营宏村景区一年,即从1997年1月8日至1998年1月8日,但由于农民办旅游缺乏经验和监管机制,效益同样不高。这一阶段时间不长,但碰到的问题倒不少,积累了一定的经验和教训,为后来引入外来资金奠定了一定的心理基础,这一段时期是县政府、镇、村对旅游业运营机制的探索阶段。

第三阶段(1998年至今)企业市场主体和政府监管主导的模式阶段。经过前期12年的不断摸索,政府决定对宏村旅游资源实行所有权和经营权分离,通过招标的方式引入资金,利用市场力量振兴宏村旅游开发。1998年1月8日起黟县县政府将宏村旅游开发经营权交给北京中坤工贸集团负责,公司在“保护重于开发”的前提下,确立先进的规划理念,采取科学的保护措施对宏村不同类型的古建筑量体裁衣进行修缮。积极配合当地政府,于2000年成功申报为世界文化遗产。从此宏村旅游进入迅速发展阶段,经济效益迅猛提高,并且宏村文化遗产保护管理与开发利用模式逐渐成型和保持稳定。

1.3 两村旅游开发经营模式的演变轨迹特点

通过对西递、宏村两村旅游开发模式演进历程分析看,西递一开始由本村村集体主导经营,村民参与度较高,但受村旅游公司经营能力和宣传力度的限制,初期发展不太顺利,效益较低,公司宣传营销与业务拓展能力不足,发展到一定的规模后,同时为村集体旅游公司长远发展,到后期还是通过公司化改制来适应时代的变迁。宏村开始是地方县政府主导经营,村民的参与度低,村民参与意识弱、热情不高,旅游效益低。最后县政府决定选择引入外来投资商,实行了市场化运营的公司制开发模式,在经营过程中不断调试地方政府、投资商、村民之间矛盾、摩擦,村民的需求和权益不断得到认可、强化,村民的参与和融入度不断提升。邻近同质型古村落旅游采用不同开发模式自然形成了对比,从两村的旅游开发经营模式的演变轨迹分析,随着时间的进程、旅游规模的扩张,两村开发模式都有为克服自身不足而向对方接近的趋势,沿着这一演变轨迹延伸可更清晰地看到一种适应传统村落旅游开发的模式,就是始终坚持保护为主、合理开发、科学管理、永续利用原则的“政府主导、市场运作、群众参与”的旅游开发经营模式。

2 西递、宏村旅游开发经营模式效应对比

因为采用不同的旅游开发经营模式,两村在资金的来源和村民参与度上存在明显差异,西递由于早期有村办旅游公司的基础,即使村集体公司化改制采用了与外来资金合资的形式,但村集体和村民参与度更高一些。宏村在引入外来投资商后,走上了迅速发展的道路,规模和传播度上已经明显超出西递,但由于是外来公司买断了30年的独立经营权,村民的参与度明显要低一些,但公司为了形成良好旅游氛围和长远发展,也在不断调试中提升村民的参与度和收益权重。下面从村民收益、经营运作、保护效果、村民感知和游客感知这几个方面对两村两种模式的效应进行比较。

2.1 村民收益比较

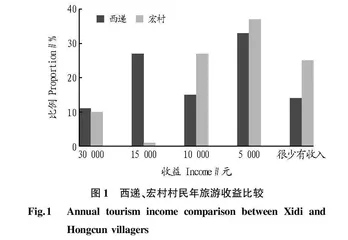

西递从1986年至2013年6月一直是村办旅游,自设的旅游公司属于集体企业,景区门票费用及其他相关费用都是村子和村民的共同财产,村民们每年都要进行集体分红。门票收入的80%用于公司扩大再生产、员工工资奖金、税收、对外宣传和村民的年终分红等;20%上缴作为县文物保护基金,而其中40%用于西递村的遗产保护与维修,60%由县政府统筹安排用于全县旅游文物景点的管理与修缮。根据对村民收益调查统计(图1),西递86%的村民都能从中获得5 000~30 000元的旅游收益,只有少数村民很少获得收益,这主要是因为这部分村民年事已高,没有能力借助西递的开发去发展旅游相关事业。2013年公司化改制后村集体也是参股合资的,改制后收益规模扩大,村民收益进一步提升。