主题探究式耕读教育实践教学体系的构建与实践

作者: 库夭梅 张波 甘晓伟 陈丽君 陈建军 方青

摘要 分析了我国涉农高校开展耕读教育的背景与现状,提出基于目标导向构建耕读教育实践体系与模式,遵循教育原理、农事规律与校本实际设计了主题探究教学内容,根据系统观建立了高校耕读教育完整实践体系。介绍了华南农业大学面向涉农专业、非农科专业实施耕读教育实践的具体举措,主要包括整合全校资源建设10个耕读教育训练站,构建10门主题探究式耕读教育A课程,设置47个训练项目组成耕读教育B课程等,通过10年教学实践,培养了大批高素质新农科人才,取得了一系列育人成效。

关键词 耕读教育;实践教学;主题探究式

中图分类号 S-01 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)06-0250-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.06.056

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Construction and Practice of the Farming-Reading Education Practical Instruction System Through Theme-based Inquiry Teaching

KU Yao-mei,ZHANG Bo,GAN Xiao-wei et al

(Center for Basic Experiment and Practical Training, South China Agricultural University, Guangzhou,Guangdong 510642)

Abstract This article analyzed the background and current situation of farming-reading education in agricultural universities and colleges in China, put forward the practical system and mode of farming-reading education built on goal orientation, designed theme-based inquiry teaching contents following the principles of teaching and farming in a school-based way and built a complete practical system of farming-reading education in colleges according to systematic perspective.The detailed measures of practically conducting farming-reading education for agricultural and non-agricultural majors in South China Agricultural University were also introduced, mainly including integrating school resources to build up 10 farming-reading education training stations, construct 10 theme-based inquiry courses of “Farming-Reading Education A”, and set up 47 training programs to form the courses of “Farming-Reading Education B” and so on.A large number of high-quality talents had been trained and a series of educational results have been achieved after 10 years of practice.

Key words Farming-reading education;Practical instruction;Theme-based inquiry teaching

新时代耕读教育的开展是我国涉农高校加强本科教育的着力点和创新点。教育学家苏霍姆林斯基认为没有单独的德育,没有单独的智育,也没有单独的劳动教育[1]。作为劳动教育的延伸,耕读教育的建构与实施也应遵循全人教育和素质教育理念,尊重学生个性发展的原则,是一项综合系统的育人工程。实践教学体系构建是实施耕读教育的关键环节。耕读实践需要充分发挥大自然万物生长的蓬勃环境所蕴含的教育价值,围绕自然界季候变化和农作物生长的节点,设计相应的生命成长抚育与研究系列活动,并通过组织引导学生劳作、研究和社会服务等实践,“刷新”或“重装”传统“耕读传家”教育体系;通过丰富的时代内容、多元的教育路径、多样化的教育方法,让学生参与现代化生态农耕、农事实践,种植谷物、蔬菜、养殖鱼类等,在体验、实践、思索、发现的过程中,达到学习的目的,培养生命丰实、善于生存、富于创新兼具传统文化修养的新型农科人才。

1 我国涉农高校开展耕读教育的背景与现状

1.1 耕读教育的本底基础是劳动教育

中华文明源自农耕文明,耕读教育是我国传统农耕时代形成的一种半耕半读的教育方式[2],带有显著的中国特色。耕读教育的本底源头是劳动教育。西方学者关于劳动教育相关研究和实践较丰富,早在16世纪托马斯·莫尔在《乌托邦》中描绘了人们生活中的两件事就是生产劳动、从事教育和科研工作,提出将教育与生产劳动结合[3];卢梭的劳动教育思想强调劳动教育能提高学生独立性、锤炼品格[4];马克思、恩格斯高度总结概括,提出了劳动创造了人本身、工学结合等重要论述;约翰·杜威认为劳动教育不仅要为生活做准备,也要为职业做预备,具有明显的职业性[5]。

劳动教育是我国国民教育体系的重要内容,2020年国家出台了《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》,指出劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容,具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值[6]。

1.2 耕读教育是培养新农科人才的必然要求

耕读教育立足能力培养、道德精神培养的功能特质与新农科人才培养本质要求高度契合。教育部2021年出台了《加强和改进涉农高校耕读教育工作方案》,强调耕读教育不仅是“亦耕亦读”的教育方式,也是情怀使命、价值追求、生命与人文艺术教育的重要途径[7]。耕读教育作为农林高等学校立德树人全人教育的重要载体,对培养涉农高校学生知农爱农的情怀和强农兴农的使命具有深远意义。

1.3 当前高校耕读教育从政策到落地均处于起步探索阶段

近年众多高校积极开展耕读教育的实践,探索我国传统耕读文化的育人价值、推广途径[8],耕读教育与乡村振兴的时代意蕴与实施路径[9],新时代耕读教育内涵特征、现实意义、实施途径等[10]。但不同类型高校如何结合自身办学定位开展耕读教育的具体探索及实践较为零散,从实施层面探讨建立富有校本特色的耕读教育实践教学模式等研究尚未深入,主要表现为以下5个方面:①课程设置未能紧密结合大学生的发展特点和实际需求,内容比较浅显未能达到一定深度;②耕读实践面向的学生在整体数量上较少,未能实现多专业覆盖;③教学仍以生产类和校内外实践类耕读为主,耕读创新创业活动、耕读科研实践等内容较少,对学生运用创新思维解决实际问题的创造力培养以及愉悦的耕读感受等方面的影响较弱;④耕读教育相关教学资源尚未有效整合,在实践场地、教材、师资、内容、评价、安全等方面的资源配置都存在资源开发利用不足或配置少的情况;⑤整合各级教学平台、教学基地、重点实验室等农科、农产与教学资源还不够充分等。

1.4 华南农业大学具有悠久的耕读教育传承

华南农业大学发端于唐有恒1909年创办的广东全省农事试验场暨附设农业讲习所[11],其融人才培养、农事试验、技术推广为一体模式奠定了学校发展百年基业。在115年办学历程中,耕读教育薪火相传,培养了大批德才兼备的高素质人才。2013年至今,学校立足于高水平及双一流农科创新人才培养,首创跨学科通识实践课农事技能训练,持续开设了52个训练项目,为学校非农科类专业的大学生开展农业知识的通识教育,提供知农、亲农体验及培养“三农”情怀[12],为新时期耕读教育落地落实打下前期课程基础,探索出涉农高校建设校本特色耕读教育实践的独特路径。

2 耕读教育实践教学建设思路

2.1 基于目标需求构建实践教学体系与模式

耕读教育主要是基于耕作实践的全人教育,其综合育人目标是相对明确且随社会发展而动态变化的。耕读教育注重劳作实践、自学自修,讲求因材施教、循循善诱的教育路径,包含个体人格与社会性发展的双重需求。耕读实践区别于其他实践教学的主要体现是随农耕生产对象不同,对土地的依附、对时节的顺应和对协作的依存不同,因此其实践教学体系构建需要深入行业、企业等部门开展调研,了解社会对农科人才能力的实际需求,同时兼顾调查学生的兴趣意向与教学反馈,最后在社会与学生两方面需求基础上,结合学校办学实际,

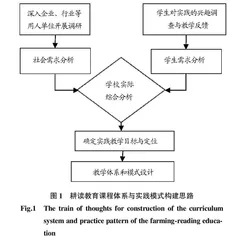

综合分析后确定实践目标与定位。根据以上思路设计教学体系和实践模式如图1所示。

2.2 遵循教育原理、农事规律和校本实际三重逻辑构建实践内容

进入21世纪,基于“具身化”的认知科学研究不断深入,推动了学习实践的创新[13]。克拉克的具身认知理论认为,人的认知过程包含对象呈现、意义建构、身体变化、体验延展4个环节[14]。遵循这一原理开展耕读实践教学,能有效促进知识获得向知识建构转化。围绕“学农事知识、会耕读技能、悟耕读意义”目标,结合华南农业大学“科教”与“产教”双融合优势,从农耕实践的纵、横及其交融3个维度综合考虑,构建分类、分层、模块化、主题探究式实践教学内容体系,即纵向维度的现代农业产业链如耕、种、管(养)、收、加工等环节的核心技术;横向维度覆盖种植与养殖业典型对象如水稻、大豆等;纵横交融维度上形成某一主题的教学内容,从而设计耕读实践模块。按照学生自主、教师引导、课内外结合的新理念,面向涉农与非农科专业学生实施分类教学(图2)。

2.3 根据系统观构建高校完整耕读教育实践体系

从系统观思维视角出发,把握整体性、结构性、动态性与综合性[15],建构层次间、主体间、领域间的有机联系和互补、互动的一体化耕读教育实践体系,具体来说就是聚集整合学校课程、资源、场地多种要素,打造“亦耕亦读”实践教学新体系。在“读”的方面发挥学校“三全育人”优势,充分利用农博馆、校史馆、图书馆的农耕文化资源,在教学内容中强化价值引领,着眼学生人格塑造,不断增强学生知农、爱农、爱校情怀;在“耕”的方面充分发挥农事训练站、农用无人机前沿实验室等资源优势,结合学校“农业与生命科学”双一流学科优势与特色,设计耕读实践项目,分层分类开展耕读教育。具体围绕涉农专业学生,注重将耕读教育与专业教育融合,提升学生解决农业农村复杂问题的综合能力,培养学生热爱“三农”的家国情怀、知行合一的实践观念、积极探索的创新精神;围绕非农科专业学生,以农事技能训练课程为载体实施耕读教育,重点是学习农耕知识、博物与文化,参加一线农业劳动,让学生“做中学、学中悟”,培养学生尊农意识,提高综合素养。

3 耕读教育体系的构建及运行实践

3.1 改革本科人才培养模式,将耕读教育纳入人才培养方案

学校根据学科专业布局,分类实施耕读教育课程教学,具体如下:在涉农专业人才培养模式中增设耕读教育A必修课程,构建10门主题探究式课程模块供学生选读;在非农科专业人才培养模式中,将原农事技能训练优化为耕读教育B,供非农科专业学生从管、工、农3门跨学科通识实践课程中任选1门修读(表1)。