鱼类颜色视觉的研究进展

作者: 郭建磊 杨德发 薛金刚 宋明元 徐鹏翔

摘要 视觉器官对于大多数鱼类来说是一个非常重要的感觉器官,鱼眼不仅能感觉光的敏感和颜色,而且还能感知物体的形状、大小、运动等。鱼类的视觉功能与摄食、集群、生殖、防御等行为方面具有密切联系,并发挥重要作用。为了研究鱼类颜色视觉能力进展,以目前国际主要的数据库(Science Direct、JSTOR、Wiley Online Library、SpringerLink、ProQuest等)为数据源,采用文献计量分析法,研究了鱼类颜色视觉能力的不同研究方法的发展与现状,从而更深入地了解鱼类视觉特征,可为今后在渔船作业中改变灯光颜色以提高对鱼群诱集的效果、在工厂化养殖过程中控制养殖环境的颜色以及光强来提高养殖效益、在控制帮助鱼类洄游以保护洄游鱼种等提供参考依据。

关键词 鱼类颜色视觉;行为;电生理;视蛋白

中图分类号 S917.4 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)08-0010-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.08.003

Bibliometric Study on Fish Color Vision

GUO Jian-lei1,YANG De-fa2,XUE Jin-gang2 et al

(1.Marine Ranching Engineering Technology Research Center of Liaoning,Dalian Ocean University,Dalian,Liaoning 116023;2.Molinot Super Marine Supplies Co.,Ltd.,Dalian, Liaoning 116104)

Abstract The vision orgon is a very important sensory organ for fish. Fish eyes can not only sense light sensitivity and color, but also perceive the shape, size, and movement of objects. The visual function of fish has a close connection and important role in feeding, clustering, reproduction, defense and other behavioral aspects. To study the progress of color vision ability in fish, this paper investigates the development and status of different research methods on color vision ability in fish using the current major international databases (Science Direct, JSTOR, Wiley Online Library, SpringerLink, ProQuest, etc.) as data sources and uses bibliometric analysis to study the development and current status of different research methods on fish color vision ability. This study was conducted to understand the visual characteristics of fish in a more in-depth way, which can provide a reference for future methods such as changing the color of lights in fishing vessels to improve the effect of fish attraction, controlling the color and light intensity of the breeding environment to improve the breeding efficiency in the process of factory farming, and controlling the help of fish migration to protect migratory fish species.

Key words Fish color vision;Behavior;Electrophysiology;Opsin

视觉器官对于大多数鱼类来说是一个非常重要的感觉器官。鱼类的眼睛结构类似于陆生脊椎动物,比如鸟类和哺乳动物,但它却有着独特的球状晶状体。大多数鱼类具有颜色视觉,视网膜上的感光细胞有2种,可区分颜色的视锥细胞(cone)和感受明暗的视杆细胞(rod)。感光色素(photopigment or visual pigment)有4种,视紫红质位于视杆细胞上,其对弱光敏感,不能区分颜色。其余位于视锥细胞上,3种视锥细胞包含不同的视紫蓝质分子,绿视锥细胞为450~675 nm(绿光),蓝视锥细胞为455 nm(蓝光);红视锥细胞为625 nm(橙色光)。所有感光色素均具有视蛋白(opsin),不同的视蛋白具有不同的光谱吸收率[1],有些鱼对紫外线[2]和一些偏振光较为敏感[3]。

该研究以目前国际主要的数据库(ScienceDirect、JSTOR、Wiley Online Library、SpringerLink、ProQuest等,以及依托Google Scholar补充未被国际主要数据库收录的其他文献来源)为数据源,采用文献计量分析法,研究了鱼类颜色视觉能力的不同研究方法的发展与现状,为今后在渔船作业中改变灯光颜色以提高对鱼群诱集的效果、在工厂化养殖过程中控制养殖环境的颜色以及光强来提高养殖效益、在控制帮助鱼类洄游以保护洄游鱼种等提供参考依据。

1 研究现状

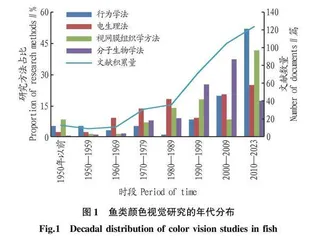

20世纪80—90年代是鱼类颜色视觉电生理研究的鼎盛时期;从20世纪90年代末至今,行为学方法、视网膜组织学研究法和分子生物学视蛋白研究法在同时发展,其各个方法的研究结果也基本相似,并共同证明了鱼类颜色视觉能力,以及在水产养殖业和捕捞业中的应用前景(图1)。然而,鱼类视觉的真正表现还需要结合行为反应观察来进一步阐述。行为反应的准确度,基本可以真实地反映鱼类的视觉能力,因为其结果与电生理学和解剖学反映的视觉系统相接近[4]。

因此,科研工作者分别从行为心理学(behavioristic psychology)、电生理学(electrophysiology)、视网膜组织学(retinal histology)、分子生物学(molecular biology)等方面开展研究。

2 行为学法

2.1 无条件反射法

利用鱼对视觉刺激的本能行为反应测量鱼的探查和区分能力。其中最有效的方法是,随着重复刺激次数的增加,行为表现没有衰减的刺激方法[4]。

2.2 条件驯化法

2.2.1

应答条件作用。这种方法被称作巴普洛夫(pavlovian)或经典条件作用法(classical conditioning methods)。通过对鱼类进行训练,建立条件反射机制,用来观察研究某一刺激与鱼类的感觉能力和行为的关系。

2.2.2

早期的行为研究。1884年,Graber[5]首次使用行为学方法,通过设置不同试验对照组,每组提供2种灯光环境供试验鱼自行选择,验证了泥鳅科须鳅属(Barbatula)和欧白鱼属(Alburnus)具有区分光亮和辨别颜色的能力。其试验鱼的偏好结果为:白>黑(明>暗)、红光>绿光>蓝光>紫外线光。在此基础上,1906年,Washburn等[6]用有饵料的红色医疗钳和无饵料的绿色医疗钳喂食黑斑须雅罗鱼(Semotilus atromaculatus)证明其可以区分颜色,并在行为学方法上提出神经学上的“关联记忆”现象。1919年,Reeves[7]使用Yerkes-Watson辨别箱(the Yerkes-Watson discrimination box)研究了鱼类颜色视觉。在1966年,Muntz等[8]用二选一迫使选择法(two-choice procedure)方法研究了金鱼(Carassius auratus)辨别颜色的能力。

20世纪50—60年代,日本开始发展有关鱼类颜色视觉在捕捞中的应用研究。黑木敏郎等[9-11]、草下孝也[12]分别分析了红、绿、蓝、黄、白等不同颜色的水上集鱼灯的波长分布。在此基础上,長峯嘉之[13]通过海上试验,验证了波长在460~620 nm的不同颜色集鱼灯对日本鯷(Engraulis japonicus)、竹荚鱼(Trachurus japonicus)、沙丁鱼(Sardina pilchardus)、秋刀鱼(Cololabis saira)的诱集效果。其结果为:绿白色、蓝色最佳;白、粉红色较好;黄、蓝白色一般;红色无效果。

从20世纪70年代末起,中国科研工作者开始围绕灯光捕捞、养殖、人工渔礁等方面展开鱼类颜色视觉行为研究。

在海水鱼类方面。1979年,俞文钊等[14]通过水槽行为试验,观察了蓝圆鲹(Decapterus maruadsi)和鲐鱼(Pneumatophorus japonicus)对等能光谱色的趋光反应。证明蓝圆鲹幼鱼、成鱼对蓝、绿色光的趋光率最高,对红光趋光率最低。鲐鱼对紫光和红光有最大的趋光率。罗会明等[15]通过观察水槽中鳗鲡(Anguilla japonica)幼苗对不同光色的趋光性,认为鳗鲡幼苗具有辨别光色的能力,并且随着颜色光亮度的变化而发生变化。1980年,何大仁等[16]通过水槽试验和海上观察认为,孔沙丁鱼(Sardinella perforate Cantor)和勃氏银汉鱼(Atherina bleekeri Günther)对强光区中较高波长的橙、绿光趋光率高。2007年,方金等[17]研究了养殖大黄鱼的趋光性发现大黄鱼对光源照度为300 lx的蓝光或200 lx的绿光有一定的正趋向性。2013年,林超等[18]对褐菖鲉(Sebasticus marmoratus)和日本黄姑鱼(Argyrosomus japonicus)的研究表明,在自然组的礁区聚集率高于有光组,礁区聚集率为橙光组<绿光组<红光组<蓝光组<白光组<自然组,褐菖鮋总体上表现出一定的负趋光性。配置不同光色的人工鱼礁模型对日本黄姑鱼的诱集效果与自然组无明显差异。2018年,黄六一等[19]研究了光照对花鲈(Lateolabrax japonicus)行为反应的影响,结果显示,红光、蓝光和黄光对花鲈有一定的吸引作用,而红光的吸引效果最为明显,红光的光强也存在一定的耐受限度,即红光对花鲈的吸引效果随着光强的增加而增大,到达饱和值后光强增加吸引度反而降低,研究结果可以为海洋牧场中花鲈的增殖放养控制鱼群提供技术参考。2019年,莫伟均等[20]研究花鳗鲡(Anguilla marmorata)幼鱼的趋光性,结果显示,花鳗鲡幼鱼对光的趋向性由其发育阶段决定,幼鱼尤爱红光、黄光和紫光,在花鳗鲡幼鱼洄游的鳗鱼道入口采用灯光诱鱼帮助其找到生长洄游通道。2020年,张志强等[21]在研究欧洲舌齿鲈(Dicentrarchus labrax)对养殖水池背景颜色的偏好中发现幼鱼在黑色等深色区域累计停留时间最长,表现出偏好性。

在淡水鱼类方面。王小平等[22]在玻璃水族箱里从趋光性、选择性、条件反射和呼吸频率等角度研究了鲢鱼(Hypophthalmichthys molitrix)、鲫鱼(Carassius auratus)、罗非鱼(Oreochromis spp.)、乌鳢(Ophiocephalus argus)、黄鳝(Monopterus albus)的颜色视觉,在对红、绿、蓝三色光的选择上,除了鲢鱼偏好红光外,其他试验鱼均偏好绿光。2001年,魏开建等[23-24]采用光梯度法研究了鳜鱼(Siniperca chuatsi)在发育过程中对6种光的趋光特性。鳜鱼在不同照度下的适宜光色不尽相同,随其生长,弱光区的适宜光色为短波段的蓝、绿光,而强光区的适宜光色由长波段的黄、橙、红光移至短波段的绿光。2008年,许传才等[25]研究了不同颜色光对鲤的诱集效果。鲤的最大平均趋集率分别为白光61.0%、红光45.0%、蓝光42.0%、绿光27.1%。2012年,肖炜等[26]证明奥利亚罗非鱼(Oreochromis aureus)对不同单色光具有选择性,在蓝光、绿光下的趋光率高于红光、黄光。2016年,巩建华等[27]研究了红鲫鱼(Carassius auratus)对黑、蓝、红、绿、橙、黄6种颜色光的趋向性选择反应和在不同的光强度下的趋光反应。红鲫鱼对6种颜色的选择有明显的差异为黑色>蓝色>红色>绿色>橙色>黄色,夜晚红鲫鱼对颜色选择的优先顺序与白天相同,有正趋光行为。2019年,李若琳等[28]对鲫鱼(Carassius auratus)幼鱼进行颜色标记并测量SMR(standard metabolic rate)和形态参数,用以测定颜色标记对鲫鱼标准的代谢效率是否有影响。孙春艳等[29] 研究锦鲫(Carassius auratus)和中华倒刺鲃(Spinibarbus sinensis)对颜色标记反应的差异,发现体外颜色标记对锦鲫和中华倒刺鲃的有氧运动能力均无影响,表明体外颜色标记法可较好地运用于鱼类群体行为学的相关研究。刘飞等[30-31]分别对红色草金鱼(Carassius auratus red var.)和红白鲫(Carassius auratus)进行了背景色选择的研究。红色草金鱼相对于白色背景来说更偏好于彩色(红、绿、蓝)背景,而在彩色背景选择中会更倾向于喜欢红色和绿色。而红白鲫在群体条件下更偏好于橙色和黄色,不喜欢红色。以上研究结论在开发高效诱捕灯、提高工厂化养殖效益等方面具有积极意义。