西藏地区C•N•P生态化学计量学研究进展

作者: 陈茹岚 常博然 朱静丹 薛会英

摘要 生态化学计量学是从生态系统能量和元素平衡的角度,揭示元素在生物地球化学循环以及生态系统对环境变化的调控机制。总结近年来在我国西藏地区针对植物、凋落物、土壤和土壤微生物量C、N、P生态化学计量及其对环境变化的响应方面的研究成果,并对未来的研究方向进行展望。相关研究表明,植物-凋落物-土壤-土壤微生物系统C、N、P化学计量具有较强相关性,并受生物因子、非生物因子和人类活动的显著影响。植物生长主要受N元素的限制,C、P极度下降时N含量升高,植物通过自我调节能力表现出较强的竞争力和较高的内稳性;土壤养分表现出一定的“表聚性”效应;受海拔高度和温度的影响,微生物对凋落物的分解速率下降,可在一定程度上解释高海拔地区土壤肥力较贫瘠的原因。关于植物-凋落物-土壤-土壤微生物系统生态化学计量学的研究,今后可在多尺度、不同生态系统下进行长期的、多因子交互控制试验的研究。

关键词 生态化学计量学;植物-凋落物-土壤-土壤微生物系统;影响因素;西藏

中图分类号 X171.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)08-0015-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.08.004

Research Progress of Ecological Stoichiometry of C, N, P in Xizang

CHEN Ru-lan, CHANG Bo-ran, ZHU Jing-dan et al

(Institute of Tibet Plateau Ecology, Xizang Agricultural and Animal Husbandry University,Nyingch,Xizang 860006)

Abstract From the point of view of ecosystem energy and elemental balance, eco-chemometrics reveals the biogeochemical cycle of elements and the mechanism by which ecosystems regulate environmental change. This paper summarizes the recent achievements in ecological chemistry measurement of plants, litter, soil and soil microorganisms C, N, P and their response to environmental change in Xizang, and puts forward the future research direction. The results show that the plant-litter-soil-microbe system C, N and P in plant litter has a strong correlation and is significantly influenced by biological factors, abiotic factors and human activities. Plant growth is mainly restricted by N element, N content is higher when C and P are in extreme decline, and plants show strong competitiveness and high internal stability through self-regulating ability. Soil nutrients show a certain “surface aggregation” effect. Under the influence of altitude and temperature, microbial decomposition rate of litter decreases, which may explain the poor soil fertility in high elevation areas. The research on ecological stoichiometry of plant litter soil microbial system can be conducted in long-term, multi factor interactive control experiments at multiple scales and different ecosystems in the future.

Key words Ecological stoichiometry;Plant-litter-soil-microbe system;Influencing factor;Xizang

生态化学计量学是研究生态交互作用和过程中多种化学元素及生物系统能量平衡的科学[1],20世纪中期该理论在水生生态系统应用方面已有相关记载,经过40年的发展,该理论逐步成熟[2],其核心是基于生命过程中元素的相互作用和生物地球化学循环[3]。其中碳(C)、氮(N)和磷(P)是生物体内的关键元素[4]。C∶N∶P生态化学计量学包括生态过程中化学元素的相互作用和平衡,用于研究生态系统地上部分和地下部分之间的反馈和关系[5]。Elser等[6]在2000年提出生态化学计量学一词后,其研究对象已涉及营养物质和生物地球化学循环等多个方面。如近年来,我国学者Wang等[7]调查了黄土高原子午岭植被演替对落叶-凋落物-土壤C、N、P化学计量学的影响及耦合关系,Wei等[8]研究了C∶N∶P化学计量调节水稻土壤有机碳矿化和微生物群落组成的变化,He等[9]分析了我国西北高寒地区灌木叶片生态化学计量特征及其影响因素。

西藏是青藏高原的主体,具有独特的生态和气候,被认为是研究自然生态系统物质循环良好的天然实验室[10]。西藏地区不论是草原还是森林都拥有丰富的资源,土壤内含有较高的养分,其土壤养分含量均超过一级养分含量指标[11]。同时,西藏是中国东部乃至东南亚地区水土保持和生物多样性保护的重点区域,这一区域也是中国“两屏三带”生态安全屏障的重要组成部分[12]。然而,由于气候变化和人为干扰等因素,西藏部分地区出现植被覆盖度降低、草本层高度下降、土壤容重增加等现象[13]。因此,对西藏地区深入开展生态化学计量特征的研究,可以进一步探究生态系统中C、N、P等多种元素的分配规律,以及其在气候变化和人类活动下的相互作用和平衡状态是如何通过植物-凋落物-土壤-微生物之间的耦合关系进而影响生态系统物质循环、能量流动等诸多生态学过程,以促进西藏地区生态系统保护与恢复和生态化学计量学研究的发展。

1 西藏地区C、N、P生态化学计量特征

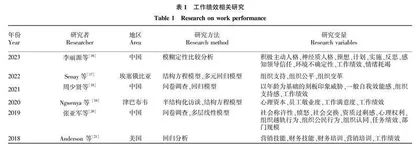

气候、植被、土壤类型、地形的差异以及人类干扰等是造成土壤化学计量差异的主要影响因素,其中土壤特性是导致叶片化学计量变异的主要驱动因子,而叶片中N、P含量和C∶N、C∶P的变异则主要由气候因素所决定[14],因此西藏地区各生态系统受多因素的影响,同时由于区域空间异质性,西藏地区C、N、P生态化学计量存在较大差异(表1)。

生物地球化学循环和能量流动的持续进行,依赖于土壤提供的场所,而土壤的存在是维持生态系统稳定性的基础。植物依赖于土壤中的营养物质进行生长,经过微生物的分解作用,养分元素最终会以凋落物的形式归还给土壤[34]。土壤微生物与土壤之间的互动协同作用,能够影响C、N、P元素在生态系统中的循环,从而改变植物、凋落物、土壤和微生物的生态化学计量特征(图1)。

1.1 植物叶片生态化学计量研究

碳(C)、氮(N)、磷(P)是植物生长发育、蛋白质合成、能量储存和传输、抗逆性以及其他生物地球化学循环的基本元素[35],也是生态化学计量学关注的热点之一。

高生长速率假说认为,生长速率越高,所需的氮、磷含量就越高,同时碳氮比和碳磷比以及氮磷比也会变得更低,而氮磷比则被广泛用于判断营养限制的依据。蔡琴等[14]对青藏高原东缘的针叶林进行研究,发现叶片N∶P<14时,其生长受到N的限制,在齐瑞等[36]、罗玉珠等[18]以及张娟娟等[24]的研究中得出了相同的结论,有学者认为该地区受N元素限制是由于高海拔地区,土壤温度常年偏低,限制了凋落物的分解,从而限制了土壤肥力的提高,导致土壤N含量相对缺乏[37]。然而在许雪膂[19]的研究中,西藏那曲4种常见的草本植物生长均受P元素的制约。刘旻霞[38]则发现青藏高原草甸植物C含量及C∶P受到坡度的影响,杂草在阴坡受到N限制,在阳坡则受P限制,而豆科植物在阴坡或阳坡均受到P限制。张亚亚[16]研究发现,灌丛草原和高山草原的植物主要依赖于P元素,而林地、荒草地和高寒草甸的植物则受到N和P 2种元素的限制,或者2种元素都不缺少,而草地则主要受到N的限制。因此,在西藏地区植物生长总体受N的限制,但部分植物类群也会受P的制约。

另外,内稳性是生态化学计量学的重要内容之一[39]。植物体随着生境条件变化而维持自身体内生态化学组分相对稳定的能力,这种能力被称作“内稳态”,是生态化学计量学的主要内容之一[40]。蔡琴等[14]研究发现,针叶林叶片N∶P的变异趋势并不受海拔、年平均气温和年降水量的影响,这可能是由于该地区植物具有较为稳定的内部特征所致。李邵宇[41]发现,随着退化程度的加剧,2种植物群落的C、P均呈下降趋势,而N呈上升趋势,在C、P极度下降时N达到最高值,即植物通过自我调节能力增强自身的抵抗力和竞争力以适应恶劣的环境条件。因此,了解植物的内稳态,有利于人们预测植物物种和生态系统应对全球环境变化的可适应性。

1.2 凋落物生态化学计量研究

凋落物是森林土壤碳的主要来源[42],在植物和土壤之间扮演着连接养分传递的桥梁角色,分解后将养分输送到土壤中,这是保持植物生长所必需的重要过程[43-44]。其C∶N和C∶P能反映其分解速率及对养分的吸收利用效率[45]。有研究表明,在植物的老化过程中,营养元素会被优先转移到新生组织,而碳元素则更倾向于留存在老叶中,直至其衰落,导致老叶大量积累有机碳,而新叶则更多地吸收并储存N、P、K等营养元素,因此凋落物含有较高的碳含量[46]。也有研究表明,植物叶片的快速生长稀释了N、P元素的含量,因此凋落物叶片相比于成熟叶片有较高的C∶N和C∶P比[47]。另外,微生物的组成和活性会对枯落物的分解程度产生影响,从而导致未分解的枯落物C∶N和C∶P高于半分解和完全分解的枯落物,即随着枯落物分解程度的增加,C∶N和C∶P比逐渐降低,半分解枯落物的N∶P比例最小,这可能是因为在枯落物分解的早期,微生物会更多地固定氮元素而不是磷元素[26]。汪汉驹等[25]研究发现,凋落物分解速率受海拔高度的影响,在高海拔、长期低温的环境下,微生物和酶的活性受到一定限制,凋落物C、N含量的变化呈现出沿海拔梯度先上升后降低的规律,最终使养分含量发生差异。

1.3 土壤生态化学计量研究

土壤C、N、P生态化学计量特征的研究是土壤化学循环研究中一个相对较新的领域[6],土壤化学计量特征是衡量土壤质量的重要指标[48],其空间分布特征在一定程度上决定了C∶N、C∶P和N∶P的空间分布特征[49]。有研究表明,藏东南高山松林表层土壤养分瘠薄,受土壤N、P养分含量的影响,表层土壤C∶N、C∶P、N∶P均高于全国森林土壤[29]。受海拔、降雨和温度的影响,青藏高原东部草地土壤C、N含量累积,使C∶P、N∶P增高,但不利于P的累积,因此较低的C∶P比具有较高的磷有效性[50]。此外,土壤养分表现出一定的“表聚性”效应[51],即随土层深度的增加,C、N、P含量逐渐减少。Bing等[52]对青藏高原东部贡嘎山土壤进行研究,发现C∶P和N∶P均随土层的加深而减小。Yang等[53]发现,高寒草地土壤有机碳和总氮均随土层深度的增加而降低。Feng等[54]研究了青藏高原东部亚高山森林土壤C∶N、N∶P、C∶P比值的垂直变化及其影响因素,得出了相同的结论。连玉珍等[55]、张萌等[56]在色季拉山研究同样发现C、N、P含量随土层加深而下降,C、N表聚特征明显的现象。