基于风廓线雷达产品的冰雹过程分析

作者: 李源 杨哲 徐文隆 吕林静 陈胜远

摘要 利用贵州省威宁县气象局的风廓线雷达基础数据及其二次开发产品、雨量站和MICAPS的实况数据,对2019年6月11日发生在威宁本站的一次冰雹大风天气过程进行综合分析。结果表明:水平廓线产品可反映出冷暖平流的时空变化及垂直分布,更早探测冷空气入侵、风场切变情况及低空急流强度;大气折射率结构常数和垂直速度可以指示降水的发生、持续时间及降水强度情况;强降水发生前有较强风垂直切变,降水过程中风垂直切变值整体大于0.2 s-1,风垂直切变的增强会引起垂直速度和地面大风的增大;若以大于15 dBZ和小于10 dBZ为降水的起止标志,风廓线雷达反射率因子较其他产品可以更清晰地指示降水的开始和结束。

关键词 冰雹;风廓线;雷达产品;低空急流;垂直速度;风垂直切变;大气折射率结构常数

中图分类号 P413 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)08-0187-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.08.044

Analysis of Hail Process Based on Wind Profile Radar Products

LI Yuan1,YANG Zhe2,3,XU Wen-long2 et al

(1.Guizhou Meteorological Service Center,Guiyang,Guizhou 550002;2.Guizhou Provincial Center for Atmospheric Detection Technology and Support, Guiyang,Guizhou 550081;3.Guizhou Weather Modification Office, Guiyang,Guizhou 550081)

Abstract Based on the wind profile radar basic data of Guizhou Weining Meteorological Bureau, the secondary development products, rainfall data and MICAPS live data, a hail gale weather process occurred at Weining Station on June 11, 2019 was comprehensively analyzed.The results showed that the horizontal profile product could reflect the space-time change and vertical distribution of cold and warm advection, and detect the cold air intrusion, wind field shear and low-level jet intensity earlier.The atmospheric refractive index structure constant and vertical velocity could indicate the occurrence, duration and intensity of precipitation.There was strong wind vertical shear before the occurrence of heavy precipitation, and the wind vertical shear value in the precipitation process was more than 0.2 s-1 as a whole,the enhancement of wind vertical shear would cause the increase of vertical velocity and surface gale.If more than 15 dBZ and less than 10 dBZ were used as the starting and ending signs of precipitation, the wind profile radar reflectivity factor value could more clearly indicate the beginning and end of precipitation than other products.

Key words Hail;Wind profile;Radar product;Low-level jet;Vertical velocity;Wind vertical shear;Atmospheric refractive index structure constant

冰雹大风等强对流天气严重威胁到农作物的收成,毕节市威宁县又是贵州省受冰雹灾害影响较大的区县之一,冰雹过程一般伴随大风一起发生,因此对于风场信息的探测可在一定程度预测出冰雹等强对流天气过程。风廓线雷达可对本站风场进行24 h连续观测[1],利用其探测到的高时空分辨率风场信息可以识别出冷暖平流、风切变、急流等天气系统,可应用于强对流天气的预报预警[2]。周志敏等[3]通过对一次降雹过程的风廓线雷达探测资料的研究,得出水平风可分辨冷暖平流,垂直速度随高度变化可反映对流强弱。李典等[4]研究发现风廓线雷达垂直速度、信噪比与降水的发生、结束有较好的对应关系,且垂直风切变与急流的变化相关。李彦良等[5]研究表明由风廓线雷达资料推算出的风切变值、急流指数和风暴相对螺旋度等特征量在降雹天气过程中有波动变化。董保举等[6]分析风廓线雷达资料在暴雨天气过程中的变化,发现垂直速度、大气折射率结构常数、信噪比等产品可以较好地反映出降水的开始、结束及其强度。孙贞等[7]利用3部风廓线雷达基础数据分析计算得到冷暖平流、风暴相对螺旋度、散度、涡度等二次产品,较好指示了强对流天气过程发生前的冷暖平流及其高低空配置和高中低空的辐合辐散情况。宋巧云等[8]总结了风廓线雷达资料在业务中的应用,认为风廓线雷达基本数据及其二次开发产品有利于中小尺度天气系统的临近预报预警。笔者利用风廓线雷达基础资料及其反演产品在一次降雹天气过程中的时空变化进行深入分析,旨在提升风廓线雷达对于冰雹天气过程的识别与预警能力。

1 天气形势及实况分析

1.1 降水实况资料

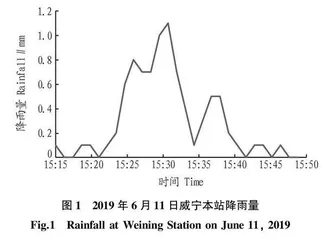

2019年6月11日贵州省威宁县气象局站内发生一次冰雹、大风、短时强降水强对流天气过程,根据本站地面观测资料获知此次过程主要降水时段为15:15—15:43(图1),其中降雹时段为15:20—15:25,冰雹直径为5~10 mm,冰雹颗粒个数为20粒/m2。

1.2 天气背景形势

6月11日08:00 500 hPa贵州西北部位于浅槽的南端,整体受偏西风控制,而700 hPa攀西地区至云南东北部有明显切变存在,850 hPa贵州西北部至四川盆地中部一带有倒槽切变,切变北风一侧有强的负变温;地面有强冷空气进入四川盆地,14:00已开始从盆地南部一带进入贵州西北部。威宁站海拔为2 237.5 m,气压大致为770 hPa,在低层切变、地面冷空气以及地形的共同作用下,利于对流的触发。

2 风廓线雷达产品分析

2.1 水平风廓线

如图2所示,降雹前数个小时,本站风向由近地面的南风向上顺转为西风,整体主要以西南风为主,且风速随高度的增加而增大,最大风速可达16 m/s,表明经过长时间西南暖湿气流的输送为本地天气系统发展积累了必要的水汽和能量。6月11日12:42从地面至1 800 m高度风向顺转,而1 800 m以上风向开始逆转,表明此刻本站上空暖平流上叠加了冷平流,开始为大气不稳定层结积蓄力量,这有利于对流天气的发展。13:30近地面出现水平风垂直切变和风速大于12 m/s的地面大风,3 000 m左右同样出现水平风的垂直切变,并在该高度以上出现最大风速大于40 m/s的低空急流区,该时刻温度平流配置为暖平流之上叠加更强的冷平流,说明此时冷空气已经入侵该地区,为强对流天气过程的发生提供能量,且该时刻比记录的降雹时间提前了近3 h。14:48—15:24近地面出现风向不连续线,且随着降雹的临近低层风切变逐渐加强;3.5~4.5 km高度出现较强的低空急流,强低空急流和风切变为强对流天气过程的发展提供充足的水汽和动力条件。15:24—15:54高度2~5 km低空急流和暖平流风强均已达到最大值,同时地面大风和风切变也已处于此次对流过程的最大强度范围,这些可反映出对流单体下沉气流强劲。

2.2 大气折射率结构常数

大气湍流活动造成折射率不均匀从而引发对电磁波的散射,风廓线雷达可从该散射信号中获取到风场信息。大气折射率结构常数(C2n)又与温度、湿度等气象要素的变化起伏有一定关系,温湿度的变化又会影响到水汽压的变化。水汽压表征了大气中的水汽含量,当降水即将发生时空气中的水汽含量会逐渐增多进而会导致C2n逐渐增大。

从图3可以看出,降水天气到来前(11日13:30之前)C2n最大值为-125 dB左右,大值区(即数值≥-130 dB区域)的最大高度在1 500 m以下;随着降雨降雹时刻的临近(13:30—15:06),C2n的最大值和大值区高度也随之增大,此处可利用C2n大值区高度的增长来判别降水天气的发生;15:15 发生降水,此时C2n最大值达-114 dB,大值区高度大于5 280 m(该边界层风廓线雷达最大探测高度为5 280 m)。C2n值及其大值区高度可对降水天气具有明显的指示意义。

2.3 垂直速度 此处的垂直速度为空气垂直运动速度和降水粒子降落速度之和,正速度代表垂直向下,反之向上。如图4所示,6月11日12:00之前垂直速度整体以上升气流为主,表明本站上空主要受上升气流控制,可将近地层来自西南方向的暖湿气流抬升至高空,形成一定强度的上升运动,并与高空中干冷气流融合后冷却形成不稳定层结,为对流的发展积蓄力量。12:06—14: 42低层气流依然呈上升态势,而中高层气流开始下沉,表明低空暖湿气流在持续抬升,促使不稳定能量进一步加强。14:48从地面到高空全部转变为较强的下沉气流,15:06高空中向下的垂直速度强于低层,此时高空与低空的气流开始发生对换,强对流运动形成。15:12—15:42风场以下沉气流为主,而降雨和降雹时间分别于15:15和15:20开始,并于15:43结束降水,该下沉气流与降水持续时间段基本同步。表明风廓线雷达的垂直速度可以较好反映出降水粒子的下降速度及强度。

2.4 风垂直切变

一般的风垂直切变是指垂直高度上高层风与低层风矢量变化,根据风垂直切变算法[9],通过计算相邻高度层之间风速和风向间的变化值,即可得到随高度时间分布的风切变(图5)。从图5可以看出,6月11日12:06—14:42风垂直切变区域面积和风垂直切变值均逐渐增大,其中13:12在3 000~4 500 m出现了大于0.2 s-1的较强垂直风切变区域(世界民航组织认为上下层厚度为30 m时风矢量差大于6 m/s为严重,即为0.2 s-1),切变增强了气流的上下扰动,导致对流运动的增强[10],预示着强天气过程的发生。14:48风垂直切变区域中心值到达0.6 s-1最大值,对应该时刻垂直速度也到达最大值,表明风垂直切变增强与风垂直速度变大有一定对应关系。15:12—15:54大于0.2 s-1的风垂直切变区域从底层到高层几乎都有分布,部分高度风垂直切变值最大可达-0.5 s-1,而此时还伴随着较大的地面大风、短时强降雨和降雹等过程,表明风垂直切变的增大会导致降水量、地面风、垂直速度的增强。

2.5 反射率因子

根据该风廓线雷达性能参数及其此次过程的探测时段谱数据,再利用雷达气象方程计算出本站上空随高度时间变化的反射率因子强度[11],其中该反射率因子尚未作强度订正,但其具体数值具有一定参考性。从图6可以看出,6月11日12:06—14:42降水发生前反射率因子均在15 dBZ以下,此时雷达探测到的回波以湍流回波为主;14:48在4 000 m以上的高度层反射率因子达到50 dBZ以上,表明此时该区域有较大尺寸或较大数量的降水粒子形成;15:12反射率强回波中心(反射率为45 dBZ左右)开始向下移动并靠近地面,仅3 min后地面观测到降水发生,此刻接近地面的回波强度为15 dBZ左右(浅绿色处),15:20左右回波强中心几乎落地,而此时正是冰雹降落时刻。15:42左右强回波消失,且接近地面回波强度为10 dBZ左右(深蓝色处),而此时降水已经停止;15:48中高空又出现强回波并为下一次降水积蓄能量。如果以大于15 dBZ为降水开始标志,小于10 dBZ为降水结束标志,对比其他对降水的起止有指示意义的风廓线雷达产品,反射率因子可以更加准确清晰地反映出降水的基本情况。