基于地方视角下的传统乡村开发研究

作者: 陈广宇 易能 周建涛 孙雪瑶 朱玥 陈燕 姜卫兵

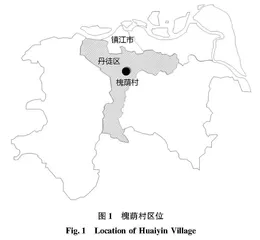

摘要 传统村落地方性构建可破解“千村一面”“建设性破坏”“特色缺失”等问题,是推动农业农村优先发展,坚持城乡融合发展,畅通城乡要素流动的重要途径。在厘清传统村落概念内涵及其景观、生产、文化和生态功能的基础上,以地方性构建理论为路径对槐荫村开展规划研究。通过分析资源条件与发展现状,立足发展需求,围绕文化景观、产业以及生态地方性等策略对槐荫村的休闲旅游开展规划研究,以期实现乡村风貌和农旅产业全面提升。

关键词 地方性;传统村落;休闲旅游;槐荫村

中图分类号 F304.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)09-0102-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.09.023

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research on Traditional Rural Development Based on the Local Perspective—Take Huaiyin Village of Zhenjiang City as an Example

CHEN Guang-yu, YI Neng, ZHOU Jian-tao et al

(Institute of Leisure Agriculture, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, Nanjing, Jiangsu 210014)

Abstract The local construction of traditional villages is an important way to solve the problems of homogeneity, constructive destruction and lack of features, and promote the priority development of agriculture and rural areas, adhere to the integrated development of urban and rural areas, and smooth the flow of urban and rural factors. This study is based on clarifying the conceptual connotation of traditional villages and their landscape, production, cultural and ecological functions,taking the theory of local construction as the path, conducting research on Huaiyin village planning. By comprehensively analyzing the resource conditions and development status of Huaiyin Village, this paper conducts planning research on leisure tourism in Huaiyin Village based on development needs, focusing on four methods and strategies: landscape locality, industrial locality, cultural locality and ecological locality, in order to achieve the comprehensive improvement of rural style and agricultural tourism industry, and provide reference for the development and utilization of traditional villages in the new development period.

Key words Local character;Traditional village;Leisure tourism;Huaiyin village

基金项目 江苏省农业科技自主创新资金项目[CX(22)3200];2022年度江苏省社科应用研究精品工程课题(22SYC-107);江苏省农业科学院基本科研业务专项[ZX(22)1107]。

作者简介 陈广宇(1992—),男,江苏南京人,工程师,硕士,从事乡村区域规划与休闲农业设计研究。

*通信作者,副研究员,博士,从事休闲农业可持续发展、资源利用与精准设计研究。

收稿日期 2023-05-25

二十大报告再次强调,要坚持农业农村优先发展,坚持城乡融合发展,畅通城乡要素流动[1]。2022年中央一号文件指出:鼓励各地拓展农业多种功能、挖掘乡村多元价值,重点发展农产品加工、乡村休闲旅游、农村电商等产业。实施乡村休闲旅游提升计划。我国传统村落数量众多,村落景观区域差异显著,地方历史人文内涵丰富[2],成为传统村落得以发展农文旅产业的先天优势,并开始作为乡村休闲旅游的主要传播载体而备受青睐[3],发展的经验一再表明,合理开发利用是有效保护传统村落的重要途径[4]。

近年来,传统村落开发休闲旅游随着休闲农业的兴起而得以蓬勃发展,并在乡村振兴、精准扶贫、农文旅融合的大趋势下,传统村落的文化景观、产业潜力、历史资源再次被政府及学界高度重视[5]。但一哄而上的开发趋势也导致了大量的传统村落的开发模式陷入了“千村一面”“建设性破坏”“地方性挖掘不足”等困境之中,科学保护和活态化传承利用传统村落势在必行。祁嘉华等[6]提出传统村落是地方文化和地理环境相互交融产物,亦是某种古老生存方式的载体;李宝文等[7]认为,地方非物质文化对传统村落保护具有重要意义,在规划设计中要将物质景观与非物质文化呼应融合;王永帅等[2]则从地方性理论视角,提出了传统村落景观地方性知识的提取与谱系生成。目前的研究成果多从景观“地方性”的构建角度出发,而忽略了传统村落在开发过程中也急需同步挖掘产业、生态以及文化等价值,尚未形成多元融合开发机制。为此,该研究以现象学中的地方性构建理论为基础,文化传承、生态涵养、景观构成及产业升级等多种价值同步开发提升为核心,开展传统村落休闲旅游规划研究,以期为新时期我国传统村落的保护利用提供新的模式参考。

1 传统村落及其多元价值

传统村落是农耕文明发展至今的宝贵遗产,又称为古村落,是指形成较早,且具有特定历史文化特征,蕴藏着丰富的人文景观,风貌保存较为完整的乡村聚落[8]。传统村落所包含的物质与非物质遗产,是见证当地民众改造自然、利用自然的智慧结晶,传承丰富的乡土聚落的区域文化,也是人与自然和谐共生关系的体现[9]。传统社会人们生活休闲、生产劳动以及政治文化活动都在村落中发生,传统村落的聚落分布、形态结构实际反映的是人与自然的综合关系,具有丰富的多元价值[10]。在乡村振兴系列政策的驱动下,传统村落保护开发与利用的研究成果也逐渐丰富,不断推动传统村落社会、经济、文化、生态多元价值的挖掘和利用,促进发展乡村旅游,成为新的发展阶段引导传统村落实现乡村振兴的发展要素和重要动力。乡村地域空间天然具有景观、生产、文化及生态功能价值,随着传统农业在社会经济结构中的比重下降,乡村多元功能价值逐渐成为乡村变革的重要动力。

1.1 文化与景观价值

传统村落蕴含的传统农耕文明以及乡土文化[11],是传统村落得以开发利用成为休闲农旅乡村的重要资源[12]。传统村落的文化资源包括物质文化和非物质文化,并主要以景观为载体得以传承。物质文化主要是指村落中的公共建筑、特色民居、道路水系等实体类景观[13],传统村落营建注重“山环水抱、形局完整、景观秀美”[14],在村落人居营建被融入了山水环境、哲学思想以及价值理念等,无论是自然山水与农田阡陌,还是街巷里弄和民居宗祠,所有这些乡土景观一同塑造并表达了传统村落的“可识别性”和“可印象性”[15],赋予传统村落极具人文内涵的乡村景观格局和意境。非物质文化景观则主要包括艺术人文、风土人情、民间传说、宗教信仰及节庆活动等[16]。民间传说是地方集体记忆构建的代代相传的历史[17],传统村落与特定的历史事件、历史人物及地方风物关联的传说故事,是中国传统文化中伦理道德观和淳朴的原始信仰,在社会治理中发挥着教化功能和娱乐价值[18]。物质文化因景观实体的可视性得到学界及各级政府的重视和保护,但非物质文化也因其呈现的是地区文化本质及异于他者文化的核心[19],两者相辅相成,表征传统村落社会、经济、文化和权力的关系,体现“地方精神”,构建了社区群体对传统村落的归属感和认同感。

1.2 生产价值

乡村为社会大众提供食物生产、特色产品、原料供给,目前农业生产功能仍然是大部分传统村落赖以持续的基础功能。长期以来,传统村落以传统的农业生产方式为主,农业产业经济功能仍然是乡村经济的重要组成部分。随着社会经济发展,尤其随着乡村振兴战略的实施,加快推动城市优势技术、资金以及产业汇聚乡村,农村的产业结构开始转向多元拓展。通过对农业社会、生态、文化、休闲等功能的挖掘,在提供健康安全食品的同时,开展休闲采摘、农旅体验、民俗节庆活动,全方位地满足城乡居民对食品安全、生态环境和乡土文化体验等的需求,延伸传统村落农业产业链条,实现乡村居民就地就业。

1.3 生态价值

村落的形成、演化受限于由当地的自然资源条件,地形地貌、气候、水系、植被等因素塑造了人类的生活方式、生产模式以及聚落分布[20]。乡村是一个社会-经济-生态复合系统,乡村聚落及其周边农田、林地组成的人工、半人工生态系统被纳入乡村生态学研究范畴,且成为生态学领域的热点[21-23]。农村生态系统包括两部分,一部分是以人为主的村镇生态系统,另一部分是以自然资源为主的农业生态系统[24]。管彦波[25]参考自然区划的依据,认为传统村落可大致分为山地村落、平原村落、高原村落、沿海丘陵村落、湖滨水域村落及草原村落等类型。王松良等[26]认为,乡村生态学是探索“三农”融合协调可持续发展的新学科。汪瑞霞[10]主张视传统村落为文化生态共生系统,凸显了轮作休耕、相生相克的循环思想,把村落空间视为相互制约、相互影响的文化生态系统,提出重塑中国传统村落文化景观的生态价值。

2 地方性及地方性构建

2.1 地方性与地方感

“地方”是指在地理空间中,人和物占有的部分,既包括物质空间的属性,又包括人的行为意义和价值。地方性即地方的差异性,包括地方的客观物质性和主观认识性。客观物质属性包括地理位置的唯一性、自然条件的独特性和社会经济发展的阶段性,以及整体风貌、公共空间和建筑等;主观认识属性包括地方生活习惯、民俗、文化等。地方性不仅包括物质空间的表征,而且涵盖了社会、经济、文化的特性,地方建构就是通过各种不同的设计手段,培育并强化空间地方性的过程[27]。地方性是人对区域自然和人工环境的心理感知,包括人与环境互动逐渐形成的地方文化、生活习俗、生态环境等,反映的是人地关系[28]。地方性是一个地方区别于其他地方的本质。

地方感是一种主观情感体验对客观的表达,即一个人在特定环境中激发起的情感,其内涵之一是地方精神,即地方本身具有的特征。其二是地方依附,是人与地方的情感连带归属和认同。地方感以人对空间体验的主观性为基础,表现为人对地方的依附行为,包括地方依赖、场所记忆、地方认同和地方依恋。有学者进一步指出这种行为在人与环境、人与空间之间形成一种重要的联结纽带[29],能够有效稳定个人与社会的关系。地方感的产生与地方性构建是相辅相成的过程,通过空间的构建和产业的升级,塑造本地居民和游客的认同感。

2.2 传统村落地方性构建

地方理论对空间构建有较强的指导意义,广泛应用于城市公共空间、旅游景区以及历史街区的规划设计领域。传统村落的地方性是空间的物质景观属性、产业属性、文化属性和生态属性等要素分异下形成的地方差异,外在表现为传统村落的多元价值及其属性差异。可以认为,传统村落的多元价值属性具有典型的地方性特征[30]。传统村落的地方性涵盖物质文化景观和非物质文化景观两个方面。其中,物质文化景观是传统村落中的显性地方性知识,主要包括传统建筑、街巷肌理、公共空间等根植于村落空间体系的外在表征。而非物质文化景观则更多的是隐藏于村落空间体系内部,属隐性地方性知识,包括传统工艺、饮食文化、曲艺文化以及民居传说等,表现为传统村落地方性知识的内在表现[2]。物质文化景观与非物质文化景观共同构成了一个完整的整体,相互联系相互影响。