内生性发展理论视域下乡村产业发展的实践进路

作者: 缑文学 陈海玲

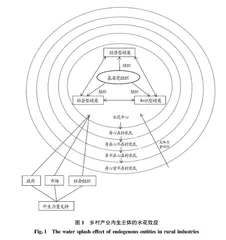

摘要 十九大以来,尤其是2020年消除绝对贫困以来,党和国家对乡村振兴战略的重视程度日渐提升。产业振兴作为乡村振兴的重要基础和关键,在发展中面临内生动力不足、内生主体发展能力有限、农民组织化程度较低及可持续发展能力欠缺等现实挑战。因此,基于内生性发展的理论视角,以农村精英为动力中心点,辐射带动普通农民,并适当借助政府等外生力量,在数量上形成“乡村产业内生主体的水花效应”;在质量上,以乡村精英带动内生主体的参与能力;然后再凝聚农村共同体意识以形成产业发展的合力;最后,坚持以绿色发展为新发展理念促进产业可持续发展。由此,不断激发乡村产业发展的内生动力,助推乡村产业由“供血式”发展向“造血式”发展转变,以期实现乡村产业的可持续发展,以产业振兴助推乡村振兴。

关键词 乡村产业;内生性发展;内生主体;实践进路

中图分类号 S-9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)09-0235-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.09.049

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

The Practical Approach of Rural Industry Development Under the Perspective of Endogenous Development Theory—Based on the Analysis of the Development of the Fruit and Seedling Industry in the Two Towns

GUO Wen-xue1,CHEN Hai-ling2

(1.Regional Social Governance Innovation Research Center of Guangxi University,Nanning,Guangxi 530004;2.School of Public Administration,Guangxi University, Nanning,Guangxi 530004)

Abstract Since the 19th National Congress of the Communist Party of China,especially since the eradication of absolute poverty in 2020,The Chinese Communist Party and China have attached increasing importance to the rural revitalization strategy.As an important foundation and key of rural revitalization,industrial revitalization is faced with practical challenges such as lack of endogenous impetus,limited development capacity of endogenous subjects,low degree of farmer organization and lack of sustainable development ability.Therefore,based on the theoretical perspective of endogenous development,the rural elite is the driving point,radiate to drive the ordinary farmers,and appropriately use exogenous forces such as the Chinese government to form the “splash effect of rural industry endogenous subjects”;in the quality,the rural elite drives the participation of endogenous subjects;then gather the consciousness of rural community to form the resultant force of industrial development;finally,adhere to the green development as the new development concept to promote the sustainable development of the industry.Therefore,the endogenous impetus of the development of rural industry should be continuously stimulated,and the transformation of rural industry from “blood supply” development to “hematopoietic” development should be boosted,in order to realize the sustainable development of rural industry and boost rural revitalization with industrial revitalization.

Key words Rural industry;Endogenous development;Endogenous subject;Practical approach

基金项目 教育部规划课题一般项目(20YJA630019)。

作者简介 缑文学(1979—),男,甘肃天水人,博士,副教授,从事区域社会治理创新、基层治理、边境治理研究。*通信作者,硕士,从事公共管理研究。

收稿日期 2023-07-07

2017年,十九大报告提出乡村振兴战略,“三农”问题在战略层面被予以重点关注。2018年《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》对发展壮大乡村产业提出了进一步的要求。2019年《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》指出,产业兴旺是乡村振兴的重要基础,是解决农村一切问题的前提。国家以文件形式对乡村产业振兴作出了顶层设计,为乡村产业的发展指明了方向。2021年中央一号文件提出要构建现代乡村产业体系,并依托乡村特色优势资源,打造农业全产业链。同年4月颁布的《中华人民共和国乡村振兴促进法》则以法律的形式将乡村振兴合法化,并从乡村优势特色资源、三产融合发展、“三大体系”(指现代农业产业体系、生产体系和经营体系)的建立、新业态、新主体等层面对乡村产业振兴作出了相应的指导。2022年,中央一号文件再次对乡村振兴的重点工作作出部署,提出要聚焦产业来促进乡村经济发展,并对三产融合、县域产业、产业商业体系、农民就近就业、农业农村绿色发展等作出了新的具体规定。从中央顶层设计来看,乡村产业振兴已成为今后党和国家推进乡村振兴工作的重中之重。

产业是乡村振兴的重要支持,对乡村经济的平稳发展起顶梁柱作用,事关农业农村发展、农民增收等重大“三农”问题。乡村产业所承载的重要特殊地位,使学界在产业振兴的政策、产业发展模式、要素资源开发以及产业发展路径选择等方面的研究颇有建树。郭俊华等[1]通过对中央颁布的农村产业政策进行量化研究,以探讨顶层设计的调整。然而,政策的出台是要落地实施的,因此更要关注地方的实践成效。我国各乡村异质性较强,因此要根据地区间的资源禀赋及区位优势等寻找适宜的乡村产业发展模式。如依靠资源要素发展出“生态+”“文化+”“旅游+”等产业扶贫模式[2];在各地党组织带动下发展“党支部+企业+农户”的产业运营模式等[3]。从既有资源禀赋出发去激发乡村地区的人才、土地等要素[4]。此外,“三产”融合也被认为是产业兴旺的基础和出路[5],通过发展特色产业,提升农产品的产业链和价值链,以激发产业发展的规模和集聚效应[6],推动产业不断向纵深方向发展。既有对乡村产业的研究已十分丰富,但缺乏对乡村产业可持续发展的内生思考,尤其是针对西南边陲欠发达地区的乡村产业,在区位优势不明显、内生资源禀赋较差、人口外流严重的乡村地区,产业如何发展、能否主要依靠外来力量、能否实现地区的内生性发展以及如何能实现内生性发展等成为亟需关切的问题。因此,该研究不再局限于将内生性发展理论运用于农村整体,转而以一个更细微的角度将内生性发展理论与乡村产业发展相结合,为乡村产业内生性发展提供理论指导。

1 理论内涵

内生性发展理论是在外生性发展理论遭受质疑的背景下发展起来的。20世纪下半叶后,工业化、城市化迅速发展,大量人口、资源涌入城市,导致城市过密化,乡村逐渐“空心化”,并呈现衰败之势。为了破解乡村衰败之困境,最初西方发达资本主义国家采取了从外部输入各种资源要素到乡村的外源性发展模式,如大量工业企业进驻乡村,试图以外部力量干预乡村治理。但是,乡村衰败之势不仅没有被阻滞,反而恶化了乡村的生态环境[7]。为了解决外生性发展引发的一系列问题,各国开始转而从乡村内部谋求发展道路,注重内部资源要素作用的发挥,因而内生性发展得以孕生。最早蕴含“内生性发展”的理念见诸于1974年联合国大会的《关于建立国际经济新秩序的宣言》当中。此后一年,瑞典某财团在一份关于“世界的未来”的报告中提出了“内生式发展”概念。随后,经联合国教科文组织、威亚尔达、弗朗索瓦·佩鲁、Van der Ploeg and Long、Garofoli、鹤见和子、亨利·明茨伯格、黄高智等国际组织和学者从不同角度对内生性发展概念的研究不断深化使该理论得以深化[8]。最终在2000年联合国和平文化国际会议上发表的《马德里宣言》中认为有必要在宣布的4项新契约(新的社会契约、新的自然或环境契约、新的文化契约、新的道德或理论契约)基础上,推进全球内生式发展的计划。至此,内生性发展扩展至全球。

总体而言,内生性发展目前在学界并未形成统一的理论定义,但综合学界观点,可简要概括其理论要点。首先,强调发展主体是本地域内的人。他们既是区域发展的参与者,也是利益攸关者。其次,认为发展的目的是提升区域自身生长能力以及对生态、文化和道德传统的保护能力。最后,需要建立内生发展的利益保障机制,如通过组织来进行保障内生发展的主体利益。结合以上要点,该研究对乡村产业内生性发展的内涵作如下界定:乡村产业内生性发展是指从广大农村地区的实际出发,以当地现有以及潜在的各类资源为基础,以乡村精英为中心,激发当地产业的内生发展力量,形成水花效应,并适当结合政府、社会组织等外生力量,注重发挥乡村的地方特色,扬长避短发展乡土特色产业,在保护乡村环境、文化价值等前提下,找寻一条适合乡村自身的产业发展道路,以推动乡村产业振兴。据此,可从以下几方面对其作进一步解读。

第一,乡村产业发展的内生主体及主体意识的培育是关键因素。当地的村民精英是产业发展的重要内生性主体,如在村经济条件较好的“经济型农民精英”、社会地位较高、权威性较强的“社会型农民精英”以及文化程度较高的“知识型农民精英”。(下文简称“三类精英”)通过精英主体,一圈一圈地带动普通村民,泛起产业发展主体的水花效应(图1),强化乡村产业发展的主体意识并积极参与到乡村产业发

展当中。第二,突出人的中心地位是核心所在。产业发展的最终目标是实现人民的共同富裕。第三,保持乡土特色、乡村环境及文化价值等优秀传统文化是重要因素。乡村产业发展要重视乡土特色的保留,注重保护乡村生态环境。第四,产业合作社、农村基层组织等是组织保障。合作社和农村基层组织所成立的利益联结机制能确保村民的利益不受损。第五,政府、市场及各种社会组织等外生因素是乡村产业内生性发展的外部支持要素,它能撬动内生发展力量。