迈向共同富裕:党支部领办合作社扩大中等收入群体研究

作者: 夏静怡

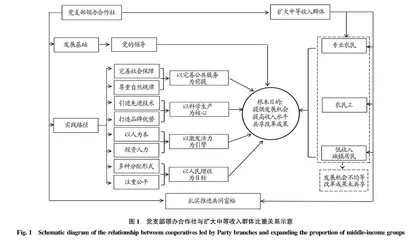

摘要 在实现共同富裕的道路上,以党支部领办合作社为抓手扩大中等收入群体的比重可以从专业农民群体、农民工群体和城镇低收入群体这三大主体加以发力。以为弱势群体

完善公共服务为前提,不断完善农村社会保障体系,满足人民对美好生活的向往;以科学生产为核心,运用先进技术提高劳动生产率;以激发群体活力为引擎,提高从业者自身素质,调动其参与生产的积极性;以人民增收为目标,在合作社分配过程中讲究公平正义。从而实现农村经济稳定快速的增长,人均收入水平提高,弱势群体得以拥有均等发展机会,共同享受改革发展成果,扎实推进全体人民共同富裕。

关键词 党支部;专业合作社;中等收入群体;共同富裕

中图分类号 F323.8 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)09-0241-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.09.050

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Towards Common Prosperity: Research on the Expansion of Middle-income Groups by Cooperatives Led by the Party Branch

XIA Jing-yi

(School of Marxism,Tongji University,Shanghai 200092)

Abstract On the road to achieve common prosperity, taking the cooperatives led by Party branches as the starting point to expand the proportion of middle-income groups can be exerted from the three main bodies of professional farmers, migrant workers and urban low-income groups.Taking the improvement of public services for vulnerable groups as the premise, we will continuously improve the rural social security system to meet the people’s yearning for a better life; take scientific production as the core, use advanced technology to improve labor productivity;mobilize their enthusiasm for participating in production; with the goal of increasing people’s income, pay attention to fairness and justice in the distribution process of cooperatives. In this way, the rural economy will grow steadily and rapidly, the income level will increase, the disadvantaged groups will have equal development opportunities, enjoy the fruits of reform and development together, and solidly promote the common prosperity of all people.

Key words Party branch;Professional cooperatives;Middle-income group;Common prosperity

基金项目 上海市哲学社会科学规划中青班项目(2017JG008-FJL033)。

作者简介 夏静怡(1999—),女,山东泰安人,硕士研究生,研究方向:中国特色社会主义政治经济学。

收稿日期 2023-07-08

纵观我国社会主义现代化建设的历程,实现共同富裕始终是中国共产党坚定不移的目标和全国人民的共同愿望与追求。经过几十年的实践与探索,2021年党的第一个百年奋斗目标如期实现,历史性消除了绝对贫困和区域性整体贫困,小康社会得以全面建成,为促进共同富裕创造了良好条件,现在我国已经到了扎实推动共同富裕的历史阶段。习近平总书记指出要适应社会主要矛盾的变化,更好满足人民日益增长的美好生活需要,必须把促进全体人民共同富裕作为为人民谋幸福的着力点,不断夯实党长期执政基础。坚持以人民为中心的发展思想,扩大中等收入群体比重,增加低收入群体收入,合理调节高收入,取缔非法收入,促进社会公平正义,促进人的全面发展,使全体人民朝着共同富裕目标稳步迈进[1]。

在此征途中,必须清醒认识到我国发展不平衡不充分问题仍然突出。城乡区域发展和居民收入分配差距较大,贫富分化现象明显。根据《中国统计年鉴》,从反映收入分配不均程度的基尼系数变化趋势来看,2008年之后,我国的基尼系数从0.491的高位逐年下降,2015年降至近15年基尼系数的最低值0.462,但仍处于世界公认的警戒线0.4之上,此后几年基尼系数有所回升。从这些数据可以看出,我国居民收入差距虽略有缩小,但收入分配不均问题仍然严重,而这已成为我国未来实现共同富裕目标的重大阻碍。新的发展阶段,我国要走向共同富裕,就必须完善收入分配,尽量减少贫困人口的数量,而扩大中等收入群体是解决这一问题的有效途径。

中等收入群体通常是指收入保持在正常水平,生活小康、生活水平相对稳定的居民群体。我国社会学界研究认为我国中等收入群体按人均年收入计算,标准为人民币3.5万~12.0万元,按家庭年收入计算为6.9万~23.6万元[2]。按照这一标准,目前我国中等收入群体约有4亿人,占社会总人口比重的28%,在发达国家,中等收入群体所占比重普遍在60%~80%,我国与发达国家相比还有一定差距,扩大中等收入群体的任务仍然很重。只有当中等收入群体成为社会主体或众数组时,“两头小,中间大”的橄榄型社会才得以构建。一般认为橄榄型社会的稳定性较强,规模较大的中等收入群体的不断壮大对缩小贫富差距有所裨益,而庞大的中等收入群体有利于减少由这种差距带来的对立情绪和社会矛盾,从而有利于维护社会和谐稳定和国家长治久安。

1 扩大中等收入群体与共同富裕的关系

扩大中等收入群体的比重是实现共同富裕的途径之一。党的十六大报告首次提出“以共同富裕为目标,扩大中等收入者比重,提高低收入者收入水平”[3],将扩大中等收入者比重与经济社会发展紧密结合起来。之后“扩大中等收入群体”的工作任务更是在中国共产党历届全国代表大会和政府工作报告中被反复提及[4]。2021年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中把“中等收入群体显著扩大”列为“十四五”时期经济社会发展的主要目标;中央财经委员会第十次会议进一步指出要扩大中等收入者比重,调节社会分配结构,促进社会公平正义与人的全面发展,使全体人民朝着共同富裕的目标扎实推进[5]。我国目前仍处于并将长期处于社会主义初级阶段,在初级阶段的路线方针政策要继续坚持。这就意味着中国特色社会主义基本经济制度没有改变,社会主义市场经济体制仍要长期坚持,在“先富”带动“后富”的发展过程中注重提高低收入群体收入,从而扩大中等收入群体的规模,使共同富裕迈出坚实的一步。

1.1 扩大中等收入群体是实现全民富裕的基石

共同富裕最先要实现的就是全民富裕。这是覆盖全体人民的全面共富,只有大力发展社会生产力,完善社会生产过程,使生产、分配、交换、消费4个环节之间的各个要素相互联结并有效贯通,才能畅通和扩大国内大循环,为双循环新发展格局的构建奠定基础,从而扎实推进全民富裕[6]。

中等收入群体是促进形成强大国内市场的重要支撑,因此要把扩大中等收入群体比重作为工作重点[7]。首先,扩大中等收入群体规模有助于扩大消费需求。中等收入群体收入稳定并呈刚性特征,边际消费倾向明显,在其基数扩大的同时,群体购买力相应增加,而购买力的增加又会刺激我国消费需求的增长,从而大幅提高社会消费总量,这对推动经济健康发展起着重要作用。

其次,扩大中等收入群体比重有助于引导产业结构的调整与升级,推动经济快速增长。中等收入群体由于具备一定的物质基础,对产品的种类和质量需求都处于较高层次,其比重的扩大有助于相关产业扩大生产规模,精进自身生产技术与创新能力。在这之中,一些传统产业可能会因无法满足人民需要被市场淘汰,从而刺激服务业和制造业供给侧结构性改革,实现产业结构的优化。各类企业也可以根据人民消费需求进行合理投资,避免企业因供需错位造成的产能不足或过剩,同时企业也可以根据市场需求进行新的投资,引导人民消费,从而促进国内循环、培育完整内需体系。

1.2 扩大中等收入群体是实现全面富裕的保障

共同富裕作为一种全面富裕,不是简单的物质财富极大富裕,而是涵盖物质、精神、文化等相关领域,是多维度的富裕。在实现全面富裕的过程中,扩大中等收入群体起着至关重要的作用。

首先,中等收入群体扩大有助于改善我国收入分配格局。这意味着有更多贫困人口脱贫、更多低收入者进入中等收入群体、城乡收入差距与地区收入差距逐渐缩小,居民家庭财产普遍增加,改革开放几十年的发展成果惠及十几亿人口,加速我国收入分配格局转变为理想的橄榄型状态,社会大多数人走向富裕的道路。

其次,中等收入群体的扩大有助于提升社会公共服务水平。一方面,随着中等收入群体生活水平的提高,其在教育、住房、娱乐活动等方面的需求质量提升,这促使社会在推进经济建设的同时推进政治、文化和社会建设,增加公共文化产品和服务供给,为更好满足广大人民群众的文化需求创造良好条件,为后续优质公共文化服务的推出提供有力保障,从而满足人民需求,创造和谐、安定、团结的社会氛围。另一方面,完备的社会公共服务和社会保障体系让广大人民基本生活条件得到保证,享受到人全面发展所需的生活资料与发展资料,从而无后顾之忧,释放人民消费潜力,实现经济循环的平衡[8]。

1.3 扩大中等收入群体是实现共建富裕的关键

共同富裕是共建富裕,全体人民在共建共享的发展中有更多获得感。因此只有越来越多的人加入中等收入群体,才能最真实地体现中国改革开放带来的国富民强,体现收入分配的效率与公平,从而增强发展动力,使全体人民朝着共同富裕的方向稳步前进。

首先,扩大中等收入群体比重有助于人民共享经济发展成果。合理公正的收入分配不仅关乎人的生存发展,也体现了人的价值与尊严,让人民看到社会发展的美好前景,从而激发人民信心,积极向中等收入群体靠拢。

其次,就社会而言,中等收入群体虽然职业不同,自身的利益需求不同,但他们共同拥有现有的经济利益。如果中等收入群体的比例不断增长,逐渐成为社会的主导性力量,社会结构呈现出两头小、中间大的橄榄形态,那么社会将处于一种相对稳定和持续发展的态势,社会民主化与法制化的进程会愈加顺利[9]。

最后,中等收入群体一方面是国民经济中的纳税主体,其汇总起来的税收贡献占社会纳税总额的大头,是国家财政收入的稳定来源。扩大中等收入群体的规模有助于稳定国家财政,从而更好地保障和改善民生,提升低收入群体的生活质量。另一方面,中等收入群体通常具有稳定的收入水平和消费结构,相应地具有稳定存款水平和消费信贷水平[10],该群体特有的风险规避性有利于国家金融市场的稳定。同时,高收入群体和低收入群体由于受到自身消费产品的限制,消费行为与市场价格波动呈现正相关趋势;而中等收入群体的消费行为受通货膨胀的影响较小,因此,扩大中等收入者比重有助于提升社会应对通货膨胀及其他经济风险的能力[11]。