园艺作物育种学(双语)课程探究式教学模式的探索与实践

作者: 上官凌飞 唐梅 冉家荣

摘要 育种是作物生产中最为重要的一个环节,园艺作物育种学也是园艺专业本科生的必修课之一。传统的园艺作物育种学教学模式存在着学生主动学习意识较弱、知识掌握牢固度不高、授课方式单一、考核方式简单化等问题,学生学习积极性与学习效果不够理想。近年来,笔者所在教学团队通过明确课程要求、融入思政元素、梳理和拓展授课内容、转变授课方式以及丰富考核机制等途径,开展探究式教学实践,提升了园艺作物育种学(双语)教学效果,整体教学质量、学生的满意度和专业认知度得到有效提高,这也为双语类课程的开展提供了参考。

关键词 园艺作物育种学;探究式;课堂教学;课程思政

中图分类号 S-01 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)10-0270-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.10.058

Exploration and Practice of Exploratory Teaching Mode for the Course of Horticultural Crop Breeding (Bilingual)

SHANGGUAN Ling-fei, TANG Mei, RAN Jia-rong

(Nanjing Agricultural University, Nanjing, Jiangsu 210095)

Abstract Breeding is a pivotal aspect of crop production, and Horticultural Crop Breeding, a compulsory course for undergraduate horticulture students, often faces challenges in traditional teaching. These challenges include students’ limited active learning, inadequate knowledge acquisition, monotonous teaching approach, and simplistic evaluation methods, which hinder optimal enthusiasm and learning outcomes. To address these issues, the author’s teaching team has implemented innovative teaching strategies. By refining course objectives, incorporating ideological and political elements, broadening the curriculum, diversifying teaching methodologies, and enhancing assessment frameworks, they have significantly enhanced the effectiveness of the Horticultural Crop Breeding (Bilingual) course. This, in turn, has led to improved overall teaching quality, higher student satisfaction, and greater professional recognition. The successful practices serve as a valuable reference for the development of bilingual courses.

Key words Horticultural crop breeding;Exploratory;Classroom teaching;Curriculum ideology and politics

基金项目 2021年南京农业大学专业建设研究教改专项(2021ZY13);2021年南京农业大学院级教改项目(2021YYJG05)。

作者简介 上官凌飞(1986—),男,安徽黟县人,教授,从事果树教学与科研工作。

收稿日期 2023-06-08

园艺是实现乡村振兴、生态宜居和膳食营养的重要保障,育种是园艺产业发展中的一个重要环节。1999年,国家将原有的二级学科办学的果树专业、蔬菜专业和观赏园艺专业合并为新的一级学科办学的园艺专业[1]。自此,园艺作物育种学成为园艺专业本科生的必修课之一。本门课程的理论性知识较为抽象,理解难度较高,是一门集理论性、实践性、技术性于一身的课程。因此,教学环节的改革与实践,关系到整个课程的教学质量和教学效果[2]。该课程重点介绍园艺作物种质资源及引种、选种、杂交育种、诱变育种、抗逆育种、品质育种、生物技术育种、良种繁育等方面基本原理与技术。通过课程学习,使学生能够在掌握遗传学基本理论的基础上,认识到园艺作物种质资源重要性,掌握种质资源搜集、保存研究及开发利用的方法,和园艺植物各种育种途径与良种繁育等方面的基本理论,并能够根据育种需要,选择合适的育种资源,采用合理的育种途径和方法进行园艺植物新品种的选育。

1 南京农业大学园艺作物育种学教学团队

南京农业大学园艺作物育种学教学团队成立于2000年,根据授课特点分为中文班和双语班2个平行教学班级。20年间该团队已经形成了一支知识结构合理、年龄结构老中青结合层次连续、师资配置优化,教学经验丰富、并具有蓬勃朝气的教学队伍[3]。该团队对课程建设进行了深入思考[4],曾获评江苏省优秀教学团队(2010年),课程先后入选国家精品课程(2008年)、国家双语教学示范课程(2009年)和国家精品资源共享课(2016年)。其中,园艺作物育种学(双语)实行小班化教学,授课选用全英文教材和配套的中文教材;内容讲授以英文为主,对主要概念与名词配以中文解释。笔者自2015年加入园艺作物育种学(双语)课程教学团队至今,针对教学中存在的教学问题开展了探究式教学模式的探索与实践。

2 园艺作物育种学(双语)课程教学以往存在的问题

从近几年的毕业生质量情况来看,园艺学专业毕业生普遍存在着专业水平下降的问题,难以达到用人单位对人才的要求[5]。通过本院课堂调研和兄弟院校同类课程调研的情况来看,主要存在学生主动学习意识较弱、学生知识掌握牢固度不高、老师授课方式较为单一、课程考核形式比较简单等问题。

2.1 学生主动学习意识较弱

在前几年的课堂教学中发现,大多数学生在上课前很少对该课程的知识进行课前预习,课后也几乎没有主动查阅文献、深入学习的习惯,主动学习意识较弱,对本课程的学习热情不高,学习内容也只停留在知识表面,思想层面的思考较少,在课程学习中获得精神价值和思政文化较少;面对课堂提问时,部分学生不能回答出主要知识点,学习态度不够认真,对园艺植物育种学重视程度不高;学生们早已习惯于被动接受教师传递的知识,再对这些知识进行简单、枯燥、机械的背诵,以此应付期末考试。长此以往,学生的学习意识、积极性和主动思考性变差,而育种学作为一门相对晦涩、枯燥、难懂且实践性较强的学科,想要深入了解并吃透掌握就需要学生主动地学习理论知识并积极参与相关实践,带着问题寻找答案,在探索园艺植物育种奥秘的同时思考和体会其中蕴涵的隐性价值[6]。

2.2 学生知识掌握牢固度不高

学生对专业知识的学习主要通过背诵进行短时记忆或被动记忆,也没有良好的预习和复习习惯,加上部分学生对英文内容有一些抵触情绪,从而对该课程知识的理解程度和掌握牢固度不高。同时,在学习的过程中没有很好地将前后章节的知识和内容进行串联式学习,没有通过实际案例来深入育种相关技术原理的理解,对整个园艺作物育种学知识的连贯性理解较差,未形成全面且清晰的知识体系。

2.3 教师授课方式较为单一

目前在高校教学中,部分教师授课方式较为单一,常习惯于传统的讲授式教学,没有或较少进行讨论式教学,对互联网和多媒体资源的利用也不充分,使得学生对知识的学习兴趣不高,课堂参与度不高,精神不集中。教师上课时不能充分调动学生学习的积极性,吸收知识效率低下,进而无法保证较高的教学质量。园艺植物育种学这门学科所涉及的知识面广、专业性较强,所要传授给学生的内容较多,如果教师为了完成自己的教学任务,采用“填鸭式”“满堂灌”“注入式”等教学方式,就会产生教学内容的侧重点不清晰、学生对知识点模糊、课堂没有学习氛围、师生之间没有交流等问题,影响了课堂教学效果,也达不到教学的目的[7]。

2.4 课程考核形式比较简单

从传统的教学评价来看,多以学生的成绩为主要评价对象,忽略了教学过程中的评价,简单而粗暴。这种成绩导向的评价方式下,绝大多数学生基本上都失去了对课程的兴趣,只是采取考前突击背诵对知识进行短暂记忆,考后很快忘记,根本不能很好理解和吸收专业知识[8]。这种传统的考核形式存在的问题可以细化为2个方面:第一,考核结构和内容比较单一,结构上往往只注重学习结果而忽略学习过程,评价学习效果如何常取决于期末成绩,导致学生只在考试前关注知识内容及重点,而忽视了平时的理论学习和思想表现以及良好行为习惯的养成。内容上少有契合现代农业产业发展的开放性问题,多以育种原理等的客观性试题为主,难以使学生充分表达自己的观点,不能全面反映学生分析问题和解决问题的能力,也不利于发散学生思维和创新精神的培养。第二,知与行的教学统一难以在考试成绩中得到体现,只能反映学生对基本理论知识的掌握,不能体显学生是否能将理论知识运用到实践生活中且内化为思想表现[9]。因此,我们需要有科学综合的指标来反映课堂教学质量的效果,用多元化且科学综合的考核方式进行教学评价,对教学成果进行合理的评估。

3 园艺作物育种学(双语)课程改革措施

针对学生和教师在教学过程中出现的问题,从学生和教师2个角度、5个方面进行了教学模式的探索与实践。

3.1 明确课程要求

在开课时,向学生明确本门课程的教学要求和考核方式,以使学生对此有清晰的了解和对后续课程学习的认真态度。同时,设置可促进学生主动学习和思考的环节,如对班上的同学进行分组,每节课最后5 min会进行章节回顾,布置一个课后讨论题,依次安排各组同学根据题目进行准备,在下次上课时,学生通过PPT进行汇报或演讲,并由学生和老师进行提问、打分和总结。从课程一开始就使学生明确本学期园艺作物育种学(双语)课程的具体要求,提高了学生的参与度。

3.2 融入思政元素

思想政治教育作为中国特色社会主义教育的核心,一直以来都颇受党和国家以及教育人士的重视[10-12]。园艺植物育种学作为一门覆盖面广,涉及学科多且跨世纪的园艺专业核心课程,其中蕴涵了许多思政元素及资源可进行深入挖掘,通过多元化、探究式等教学方法,将爱国主义教育、文化自信、中国精神、人生价值和理想信念等思政元素注入教学当中,实现“知识传授、能力培养和价值引领”的同步提升[10]。

例如:讲授“园艺植物育种学的任务和内容”时,可以融入我国是世界园林之母的历史地位和丰富的种质资源,激起同学民族自信与文化自信,同时,也客观分析现状,认清现实短板与“卡脖子”领域,从而激起学生的学习热情、服务祖国园艺产业的决心、唤醒学生内心的使命感、促进学生努力学习育种学课程,实现思政教育与专业教育的双向同行。讲授“种质资源”和“引种”时,引导同学们树立“绿水青山就是金山银山”的可持续发展理念和“山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”理念;讲授“新品种的审定保护与繁育推广”时,培养学生尊重客观规律和实事求是的科学精神以及诚实守信、遵纪守法和良好的职业道德意识。

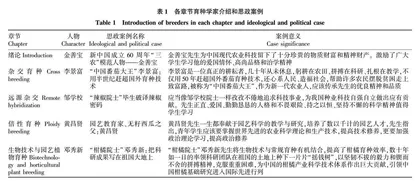

除此之外,在整个课程教学中还应该设立育种学科技前沿知识专题会,并穿插典型的我国著名园艺育种家的思政案例讲解[10-11](表1),以此增加学生爱国意识和民族自豪感,指引学生们奋发进取,学习和传承前辈们的科学精神,凝聚迈向园艺育种学更高舞台的力量,为我国农业发展、科学进步和技术创新注入新鲜红色血液。