水环境中微塑料的分布及其对水产动物的影响研究进展

作者: 李腾 卢怡凝 冼健安 ,鲁耀鹏 郑佩华 张泽龙 李军涛 郭慧

摘要 科技的发展推动塑料的使用,塑料被排放并积累于水环境中严重危害了水产动物健康和生态系统安全。不可降解的微塑料在水环境中进入水产动物体内可影响水产动物的正常生长和发育,严重制约了水产养殖业的发展。综述了水中微塑料的分布及种类以及其对水产动物生长发育、抗氧化能力、免疫功能、组织结构的影响,旨在为微塑料对水产动物影响研究和水产动物的健康生态发展提供参考。

关键词 微塑料;水产动物;生长;免疫功能;组织结构

中图分类号 X174 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)11-0005-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.11.002

Research Progress on the Distribution of Microplastics in the Aquatic Environment and Their Effects on Aquatic Animals

LI Teng1,2,LU Yi-ning1,XIAN Jian-an2 et al

(1.Zhanjiang Key Laboratory of Marine Ecology and Aquaculture Environment,College of Fisheries,Guangdong Ocean University,Zhanjiang,Guangdong 524088;2.Institute of Tropical Bioscience and Biotechnology,Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences/Hainan Provincial Key Laboratory for Functional Components Research and Utilization of Marine Bio-resources,Haikou,Hainan 571101)

Abstract The development of technology promotes the use of plastics,which are discharged and accumulated in the aquatic environment seriously endanger the health of aquatic animals and ecosystem safety.Non-degradable microplastics in the aquatic environment can affect the normal growth and development of aquatic animals,which seriously restricts the development of aquaculture industry.This paper reviews the distribution and types of microplastics in water and their effects on the growth and development,antioxidant capacity,immune function and tissue structure of aquatic animals,aiming to provide a reference for the study of the effects of microplastics on aquatic animals and the healthy ecological development of aquatic animals.

Key words Microplastics;Aquatic animals;Growth;Immune function;Tissue structure

基金项目 海南省自然科学基金项目(323QN267);中国热带农业科学院基本科研业务费专项资金(1630052019013)。

作者简介 李腾(1998—),男,山东青岛人,硕士研究生,研究方向:水产健康养殖。*通信作者,副教授,博士,博士生导师,从事水产动物健康养殖生态学研究。

收稿日期 2023-07-11

近年来,微塑料(microplastics,MPs)作为一种新兴的污染物,越来越被人类社会关注[1]。微塑料通常指直径小于5 mm的塑料颗粒、纤维和薄膜等可广泛存在于大气、土壤和水中的污染物[2]。

塑料因其质轻、稳定、便于加工塑形等特性,自诞生以来就得到了广泛的应用[2]。随着塑料制品的过度使用,几乎全球海洋都存在塑料污染的问题[3]。据相关统计,全球每年排放到海洋中的塑料垃圾大约有8 000 kt,产生微塑料垃圾大约1 500 kt[4]。微塑料是一种长链的高分子聚合物,其结构和性质决定了微塑料进入环境后降解矿化的过程极为缓慢,进而对环境造成持久性的危害[5-9]。

研究报道,水体中的微塑料污染对水产动物的生长发育、免疫功能及组织结构等均产生了负面影响[10-13]。微塑料的积累不仅对环境造成了污染并且给水产养殖业造成巨大的经济损失,严重制约了我国水产养殖业的发展。

目前,对于水环境中微塑料的有效治理方法也尚未完善。水环境微塑料污染问题亟待解决,有效应对措施的建立和实施迫在眉睫。鉴于此,该研究综述了微塑料在水环境中的分布及对水产动物的影响,以期为进一步研究微塑料在水产养殖业的防治提供参考依据。

1 水中微塑料的分布及分类

微塑料作为四大新污染物之一,具有粒径微小、比表面积大、疏水性强、可吸附微生物及污染物、易被生物捕食等特点[14]。伴随着自然环境和人类活动的影响,微塑料在水中迁移、漂浮或沉降,主要分布在水库[15]、湖泊[16]、河流[17]、海洋[18]、地下水[19]、沉积物[20-21]、海洋生物体[22-23]中。

在我国,微塑料主要分布在长江口、珠江口、太湖、鄱阳湖三峡水库等水域,在青藏高原地区也能找到微塑料的存在[24]。2021年《中国海洋生态环境状况公报》显示,2021年我国渤海、黄海、东海、南海北部的海面漂浮微塑料平均密度分别为0.74、0.54、0.22、0.29个/m3。

总体来说,微塑料的分布呈现河口大于海洋、海岸沉积物大于远海沉积物的特点,即人类活动越频繁的水域微塑料的密度就越高。在全球海洋中,微塑料分布广泛,在大洋的环流区聚集分布,其涡旋中心区的微塑料密度可达到漩涡外缘的30倍之多[25]。此外,季节、降水、潮汐等自然因素也会对微塑料的分布造成一定的影响[26-27]。

依据形成方式的不同,微塑料可分为初级微塑料和次级微塑料。初级微塑料是以微粒形式直接排放到环境中的塑料,如磨砂类化妆品、衣物纤维所释放的微塑料。次级微塑料则是大块塑料排放到环境后经物理、生物、化学过程致其破碎所形成的微塑料,如塑料袋、渔网等塑料垃圾经风化、腐蚀、分解所释放的微塑料[28]。依据形状上的区别,微塑料可分为颗粒状、薄膜状、碎片状、纤维状、泡沫状等形状[29-30]。依据聚合物类型的不同,微塑料可分为聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚氯乙烯(PVC)等[31-32]。此外,还可按照颜色、粒径大小、进入水体的来源等分类方式对微塑料进行分类[33-35]。

2 微塑料对水产动物的影响

2.1 微塑料对水产动物生长发育的影响

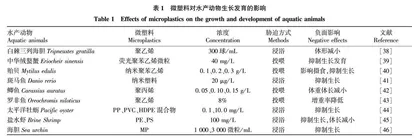

微塑料进入水产动物体内主要通过水源暴露和食源暴露2种途径[36]。水源暴露是指微塑料经过动物的鳃部进入体内,进而对其呼吸系统造成影响;食源暴露是指水产动物吞食表面附着了微塑料的食物,微塑料直接进入其胃肠道[37]。微塑料正是通过对水生动物呼吸系统和消化系统的破坏进而影响其生长发育。微塑料对水产动物生长发育的影响见表1。

Kaposi等[38]将白棘三列海胆(Tripneustes gratilla)暴露在不同浓度的聚乙烯微球中发现,微球暴露浓度越高,海胆摄入微球数量越多,海胆体形越小。于萍[39]也对中华绒螯蟹(Eriocheir sinensis)进行了微塑料毒性效应研究,发现微塑料极易在中华绒螯蟹鳃组织中进行富集,进而影响鳃组织中的离子转运。长时间暴露在一定浓度微塑料的水环境会显著抑制鳃中各ATP酶的活力,影响鳃的正常生理功能,进而抑制中华绒螯蟹的生长发育。在贝类和鱼类中也有类似报道,Wegner等[40]进行纳米聚苯乙烯对贻贝(Mytilus edulis)摄食行为的影响的研究,发现30 nm的纳米塑料环境会影响贝类的摄食,从而抑制贝类的生长。Chen等[41]定量研究了微塑料和纳米塑料对斑马鱼(Danio rerio)幼鱼运动活性的作用机制,结果发现在微塑料和纳米塑料环境下的斑马鱼幼鱼较对照组相比体长降低6%,表明微塑料和纳米塑料均会显著抑制斑马鱼幼鱼的生长。刘湧滨等[42]报道,随着微塑料浓度(0、0.05、0.10、0.15 g/L)的提高,鲫鱼(Carassius auratus)的体重和体长呈下降趋势。表明微塑料浓度越高,鲫鱼的生长性能受抑制效果越明显。综上所述,微塑料进入水产动物体内后,会显著抑制水产动物的生长发育,使动物生长速率呈下降的趋势,体重体长明显缩减,且微塑料浓度越高危害越大。

2.2 微塑料对水产动物抗氧化能力的影响

当机体受到环境胁迫时,体内活性氧平衡被打破,产生过多的过氧化产物。低浓度的微塑料暴露可以激活水产动物的抗氧化系统而高浓度的微塑料暴露对动物产生较强的氧化胁迫效应,对氧化系统造成一定程度的损伤[47-49]。微塑料对水产动物抗氧化能力的影响见表2。

微塑料对鱼类抗氧化性能的影响已有广泛的研究。张晓飞等[50]研究了PE微塑料对尼罗罗非鱼(Oreochromis niloticus)抗氧化能力影响,用0、0.01、0.10、5.00 mg/L的高密度PE微塑料胁迫尼罗罗非鱼28 d后发现,微塑料胁迫会引起尼罗罗非鱼的氧化应激,激活机体的抗氧化防御系统,造成机体的氧化损伤。Chen等[41]对斑马鱼仔鱼进行研究,发现暴露在微(纳米)塑料中的仔鱼GSH含量下降,导致了斑马鱼幼鱼氧化损伤。杨兵坤等[51]将剑尾鱼(Xiphophorus helleri)暴露于不同粒径(0、1、5 μm,1 μm和5 μm按颗粒数1∶1混合粒径)的PS微塑料水环境72 h后发现微塑料胁迫组的SOD和GSH活性显著降低、MDA含量显著升高,尤以5 μm试验组对剑尾鱼氧化损伤最严重。杨秉倬等[52]研究了聚乙烯微塑料对红鲫鱼幼鱼抗氧化酶系统的影响,设置150、300、600 μg/L 3个梯度聚乙烯微塑料暴露组,对红鲫鱼幼鱼采用96 h急性毒性试验。结果表明,随着暴露时间延长,红鲫鱼幼鱼肝脏中SOD、GST活性与MDA含量表现为升高-降低;CAT活性表现为降低-升高-降低。这表示微塑料能激发红鲫鱼幼鱼的抗氧化系统,并随着浓度变化及作用时间延长表现出氧化-抗氧化的动态变化,最终抑制红鲫鱼幼鱼抗氧化能力。

微塑料对虾蟹类抗氧化能力的影响与鱼类相似。阚可聪等[53]报道,低浓度微塑料短时间会对中华绒螯蟹产生氧化应激,激活其肝胰腺抗氧化系统的活性;高浓度会明显抑制肝胰腺中抗氧化酶的活力,造成幼蟹体内氧化系统损伤。陈钮振等[54]报道,将黑褐新糠虾(Neomysis awatschensis)暴露在不同浓度(0、9.74、97.40、974.00、9 740.00 μg/L)的微塑料中21 d,发现随着微塑料浓度的增加,抗氧化酶CAT、SOD和GPX活性均表现出抑制效应,MDA含量表现出诱导效应。微塑料刺激引起对虾的氧化应激,同样刺激抗氧化酶相关基因的表达。肌肉注射微塑料可显著诱导凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei)SOD和CAT基因的表达,这也是抗氧化能力提升的表现[55]。