禁渔背景下湘西渔村渔文化传播在文旅产业中的设计研究

作者: 李昀珂

摘要 为探究湘西渔村渔文化传播方式,实地调研了湖南省辰溪县仙人湾瑶族乡渔业村等山区,分析总结了禁渔背景下渔村发展现状及产业转型的困境,指出了传统渔文化传播方式存在的不足,提出了湘西渔村渔文化传播在发展文旅产业设计中的设计策略,通过挖掘并传承优秀的传统渔文化,创新发展现代新型渔文化,将各类渔文化元素植入现代渔村产业链中,发展渔文化乡村文旅,打造现代渔民、渔村、渔业发展的新路径平台,助推渔民转业、提高渔民收入,推动渔文化传播。以期为现代渔村发展文旅新业态设计渔文化传播方式提供参考和借鉴。

关键词 禁渔;湘西渔村;文旅产业;渔文化传播

中图分类号 F304.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)11-0121-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.11.026

Design and Research on the Spread of Fishing Culture in Xiangxi Fishing Villages in the Cultural and Tourism Industry Under the Background of Fishing Ban—Take the Fishery Village of Xianrenwan Yao Township, Chenxi County as an Example

LI Yun-ke

(Agricultural and Rural Bureau of Yunxi County, Shiyan, Hubei 442699)

Abstract In order to explore the communication mode of fishing culture in Xiangxi fishing villages, the author went to the fishing villages in Xianrenwan Yao Township, Chenxi County, Hunan Province to conduct field research. The article analyzed and summarized the development status of fishing villages and the dilemma of industrial transformation under the background of fishing ban, pointed out the shortcomings of the traditional communication mode of fishing culture, proposed the design strategy of fishing culture communication in Xiangxi fishing villages in the development of cultural and tourism industry design, excavated and inherited excellent traditional fishing culture, innovated and developed modern new fishing culture, integrated various fishing cultural elements into the modern fishing village industry chain, developed fishing culture and rural tourism, created a new path platform for the development of modern fishermen, fishing villages, and fisheries, promoted the conversion of fishermen, increased their income, and promoted the dissemination of fishing culture. To provide reference and inspiration for the development of new cultural and tourism formats in modern fishing villages and the design of fishing culture dissemination methods.

Key words Prohibition of fish;Xiangxi fishing village;Cultural and tourism industry;Spread of fishery culture

基金项目 湖南省教育厅2022年普通高等学校教学改革研究项目(HNJG-2022-0647)。

作者简介 李昀珂(1997—),男,湖南长沙人,从事食品工程、稻田养鱼研究。

收稿日期 2023-07-28

在中华农耕文明漫长的历史长河中,人类先祖以水域为依托,利用水生生物的自然繁衍和生命力,通过劳动获取水产品,在从简单到逐渐复杂的渔业生产中,不断地总结鱼类习性和捕捞技术,甚至将鱼作为有意识、有心智的劳动实践和艺术想象的对象,其中寄托着融合自然、联结生死、壮大族群的信仰观。人类通过渔业活动和实践所积累传承下来的所有物质和精神成果,称为渔文化,包括渔业活动的历史遗存、生产技术、风俗习惯、艺术创造、宗教信仰等方面的丰富内容,是人类文明体系的一个分支[1-2]。

农业农村部在官网发布从2020年1月1日0时起开始实施长江十年禁渔计划。通告称,长江干流和重要支流除水生生物自然保护区和水产种质资源保护区以外的天然水域,自2021年1月1日0时起实行暂定为期10年的常年禁捕,期间禁止天然渔业资源的生产性捕捞[3]。湖南湘西泸溪、辰溪等县是长江支流沅江流经的地区,这些地区都是山区,当地村民都为渔民,世代以捕鱼为生,除了捕鱼以外没有其他谋生技能,实施禁渔后,年轻的渔民都纷纷外出打工,留下老人和孩子守着渔村艰难地生活。如何使这些山地渔村的渔民回乡发展,渔村产业如何发展成了乡村亟待解决的问题。

以湖南省辰溪县仙人湾瑶族乡渔业为典型案例,探索了在现代渔村产业链设计中以社会主义核心价值观为引领,组织传播渔文化,促进渔文化与产业发展、乡村旅游融合发展,增强渔民文化自信,满足渔民文化需求,构筑美好精神家园,提升渔文化影响力,吸引渔民回乡建设新时代美丽渔村。提出了当代渔文化大众传播过程中存在的问题及解决的策略,以期为现代渔村产业设计中的渔文化大众传播提供参考和借鉴。

1 “使用与满足理论”与湘西渔村传统渔文化传播方式的不足

“使用与满足理论”是传播学的重要理论之一。用以研究媒介和受众的关系。该理论从受众出发,明确受众对媒介的使用是有选择的,其目的是为了得到个人需求的满足[4]。文化传播机构通过分析受众接触媒介动机或者使用这种媒介动机满足了他们对情感、文化、经济等方面的需求来考察受众对媒介机构提供的信息的选择、认同和行为反应。

社会变迁影响着人们的生活方式与社会行为[5]。近年来,大量的垃圾、农田污染物进入沅水,使沅水水质下降,破坏当地生态环境,严重影响水生动植物的生存环境。为保护辰溪县渔业资源,促进渔业经济可持续发展,维护辰溪县沅水流域生态安全,辰溪县人民政府于2020年1月1日起实施沅江全面禁渔;鼓励沅江流域的渔村发展以渔文化为主题的休闲垂钓、渔事体验、民宿美食和科普教育等产业,促进渔文化保护利用;鼓励依托渔文化相关文物和文化遗产建设文物主题游径,发展集渔文化传承、体验、旅游、教育、研学等功能于一体的渔业文旅产业,推进渔文化和乡村文游深度融合发展。将大众传播学中的这一理论运用到现代渔村业态转型当中,推及当代人们对广播、电视、微信、抖音、视频号、头条、企鹅号等融媒体传播机构所提供的信息选择和使用,多途径广泛传播渔文化。

为探究渔文化传播方式设计,作者深入湖南怀化辰溪县仙人湾瑶族乡渔业村(后文简称渔业村)了解当地的渔文化,并根据当地自然资源及历史资源的特点,以渔文化特色乡村文旅产业发展为新措施,规划设计在物质、行为及精神层面立体展示渔文化。建设美丽辰溪,转型乡村旅游,提高居民收益,实现对渔文化的传播。

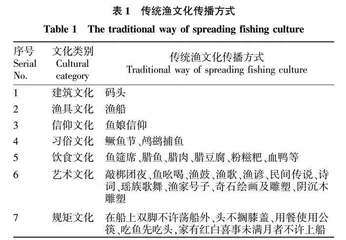

渔业村位于湘西,南临沅江,渔民自古与鱼为伴,和鱼有深厚的感情,是靠打鱼为生的专业渔业村。现该村有人口367人,其中瑶族人口218人,专业捕捞的渔民140人。渔业经济一直是渔业村的特色,从唐朝开始至今1 000余年,渔业村渔民始终保持渔耕传统。渔民世代以渔为业的生活方式孕育了浓厚的渔文化,又因地处瑶民聚居区,具有瑶家特有的风俗,瑶俗和渔俗两种文化互相交织、互相融合,形成了别样的渔业村传统文化。渔业村的传统文化包括以渔村码头、渔船及修船工具的渔具文化,还有别样的习俗文化、饮食文化、艺术文化等(表1),以前渔民依赖传统的表达方式来传播渔文化。传统的渔文化传播方式适合本土游客审美,但对外的传播还是存在局限性。信息时代如何让更多的人理解、认同、热爱渔文化成为当地人亟待解决的问题。

2 禁渔后湘西渔村的发展现状及产业转型的困境

2.1 渔村的发展现状

湘西渔村渔民世代以打鱼为生,受教育程度较低,除打鱼以外无其他技能。现阶段,政府实施禁渔政策,以鱼为生的渔民不得不放弃营生,青壮年劳力外出打工,老人、幼儿及妇女留守在村,生活贫困,生活质量低。渔业村地处山区,山路弯曲狭窄,水路不通,交通不便,渔业村处于封闭的状态,同时,渔业村内部管理跟不上时代发展的步伐,其基础设施建设落后,服务水平较低,成为制约渔业村发展的重要原因。

2.2 渔业村转产农业的困境

2.2.1 土地流转困难。

辰溪县民族地区土地资源多为山地,农业产业化的收益与山地收益不相上下,大多数渔民不愿意尝试发展农业产业,认为农业发展的投入大、风险高,联产承包责任制的土地经营权性质,土地难以通过行政命令等措施进行流转,导致土地难以集约开发[3]。

2.2.2 产业抗风险能力低。

辰溪县民族地区的集体经济主要靠自产自销,订单农业发展较少,扩大发展规模面临着价格没保障的问题,种植、加工、销售配置还需优化,生产周期长,收益慢等问题,具有一定的风险性。

2.2.3 地域条件制约和人才缺乏成为发展瓶颈。

少数民族地区均处于边远山区,经济发展条件较差。农村发展慢,在一定程度上不能吸引青壮年回乡创业。同时,村里留守渔民年龄大、普通话水平低、受教育水平不高,整体表现为文化素质偏低,开拓创业精神不足,肯干、敢干、能干的居民较少,当地资源禀赋难以转化为经济优势,地域因素和人才因素制约了经济发展。

2.2.4 政策保障措施不足。

经济发展需要持续的资金投入,主要靠扶贫项目推动,但由于农业产业见效慢,比如油茶、茶叶等产业要6年左右才得到效益,资金投入大,现有两年的贫困户无息贷款难以支撑到得到收益。民族地区相对较为偏僻落后,农民难以持续投入,造成农业产业化推进困难,同时让渔文化面临消失的危机。

留住渔文化,帮助禁渔背景下湘西渔村摆脱产业转型的困境,助力乡村新产业发展是当地干部群众重点关注的问题。

3 湘西渔村渔文化传播在发展文旅产业中的新设计

禁渔后,山区渔村举步维艰,农业发展困难,但适合发展以渔文化为主题的休闲垂钓、渔事体验、民宿美食、科普教育或文旅等新的产业,同时规避了“渔文化”消失的危机,使之在发展中得到保护和传承。渔村传统渔文化在现代社会焕发活力,必须在传承的基础之上不断创新[6]。渔村发展文旅产业是传统渔文化传承与发展的承载形式,用“现代渔村”的“新瓶”来装“传统渔文化”这瓶“旧酒”。2021年中央一号文件提出,发展绿色农产品、有机农产品、国家地理标志农产品,通过乡村旅游,实现渔村产业转型,加强水生生物资源养护,推进以长江为重点的渔政执法能力建设,确保十年禁渔令有效落实,做好渔民安置保障工作,为渔民提供各种培训机会,提高他们的认知能力,更新他们的观念,增强他们对渔文化文旅项目知识与信息接受与分析的能力,让渔民成为渔文化传播的主体力量。农业农村局联手农业高校对发展产业进行了梳理和规划,确定了以乡村文旅为村主导产业,进一步挖掘渔文化,围绕渔文化盘活的乡村文旅资源,拉动渔村经济发展,确保村民增收。将渔文化植入文旅产业规划设计中,是传播渔文化的有效策略(表2)。