沿海沙地4种竹子生物量分配特征

作者: 赖东永

摘要 为阐明沿海沙地不同竹种对沙地环境的适应能力及其生存策略,选择福建省漳州市赤山国有林场的花吊丝竹(Dendrocalamus minor var. amoenus)、青丝黄竹(Bambusa eutuldoides var. viridi-vittata)、鼓节竹(Bambusa tuldoides ‘Swollenintrnode’)、青皮竹(Bambusa textilis McClure)4种竹子为研究对象,采用方差分析、多重比较等研究方法对其地上各器官生物量分配进行研究。结果表明:移植后经过2年,4种竹子对沿海沙地环境的适应性都有所增强。从地上部分各器官含水率来看,青丝黄竹、鼓节竹与青皮竹表现为竹秆>竹枝>竹叶,花吊丝竹表现为竹秆>竹叶>竹枝。单株地上部总生物量表现为花吊丝竹>青皮竹>青丝黄竹>鼓节竹。各器官占地上生物量的比率也有所差异,青丝黄竹、鼓节竹和青皮竹表现为竹秆>竹枝>竹叶,而花吊丝竹表现为竹秆>竹叶>竹枝。

关键词 生物量;地上器官;沿海沙地

中图分类号 S 795.9 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)12-0105-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.12.022

Biomass Allocation Characteristics of 4 Species of Bamboo in Coastal Sandy Land

LAI Dong-yong

(Fujian Chishan State-owned Forest Farm, Zhangzhou, Fujian 363400)

Abstract To elucidate the adaptability and survival strategies of different bamboo species in coastal sandy land. Dendrocalamus minor var.amoenus, Bambusa eutuldoides var. viridi-vittata, Bambusa tuldoides ‘Swollenintrnode’,Bambusa textilis McClure were selected from Chishan National Forest Farm in Zhangzhou City, Fujian Province. and their aboveground biomass allocation was studied by variance analysis and multiple comparisons. The results showed that after 2 years of transplantation, the adaptability of the four bamboos to coastal sandy land increased. According to the moisture content of the aboveground organs, the order of Bambusa eutuldoides var. viridi-vittata,Bambusa tuldoides ‘Swollenintrnode’ and Bambusa textilis McClure was bamboo stalk>bamboo branch>bamboo leaf, the order of Dendrocalamus minor var. amoenus was bamboo stalk>bamboo leaf>bamboo branch.The total biomass of aboveground parts of each plant is Dendrocalamus minor var. amoenus > Bambusa textilis McClure > Bambusa eutuldoides var. viridi-vittata > Bambusa tuldoides ‘Swollenintrnode’. The biomass ratios of different organs were also different.the bamboo stalk > bamboo branch > bamboo leaf of Bambusa eutuldoides var. viridi-vittata, Bambusa tuldoides ‘Swollenintrnode’ and Bambusa textilis McClure, The bamboo stalk > bamboo leaf > bamboo branch of Dendrocalamus minor var. amoenus.

Key words Biomass;Aboveground organs;Coastal sandy land

作者简介 赖东永(1973—),男,福建漳州人,工程师,从事森林经营与林业管理工作。

收稿日期 2023-07-27

生物量作为植物的基本生物学特征和功能性状之一,能基本体现植物的物质和能量,能间接反映森林碳储量和碳平衡的变化规律[1]。生物量分配是指植物生长发育过程中各器官资源分配量的占比,是植物生存和生长发育达到动态平衡的结果[2]。枝、干作为植物水分传导、养分运输及机械支撑的重要构件,叶片是植物光合作用的重要器官,是植物的生物量增长及产出的基础[3]。不同竹类植物生物量分配的不同会引起竹子间的枝、秆、叶等生物量比例的变化,对竹子本身获取和吸收光照、水分及养分的能力造成影响,同时还会对竹类植物对生态环境的适应能力造成影响[4]。潘雁红等[5]通过对9种混生地被竹竹苗生物量分配与积累规律研究发现,在一定的生长条件下,大叶竹种生物量积累速率明显强于小叶竹种,这表明大叶竹种具有较强的环境适应能力,生物量的大小能用来反映植物对环境的适应能力。

沿海沙地生态环境恶劣,土壤多为沙质土壤,保水保肥能力较差,养分贫瘠,许多植物不适宜在该地生长[6]。以湿地松(Pinus elliottii)、木麻黄(C.equiseti folia)为主的沿海防护林随着经营年代久远,人工生产活动减少,沙地土壤肥力逐渐降低,而竹类植物由于鞭根发达及繁殖能力强等特点,能较好地在沿海地区发挥保水保肥的作用,已在沿海沙地成功引种[7]。目前,关于竹类植物的生物量分配特征主要集中在内陆山地地区,王树梅等[8]通过对江苏宜兴带状采伐毛竹林地研究发现,带状采伐会导致毛竹权衡构件资源分配关系,改变生物量分配结构。鹿士杨等[9]通过对不同竹类生物量空间分配格局研究,发现生物量分配格局随着竹类植物种类的不同而存在差异。鉴于此,笔者对沿海沙地不同竹类植物的生物量分配特征进行研究,以反映竹子对沙地生态环境的适应能力,同时对于指导沿海沙地竹林防护林可持续建设及经营有重要意义。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于福建省漳州市东山县南部的赤山林场,位于福建沿海南部,地理坐标为117°18′E,23°24′N。日照时间长,太阳辐射强,春季阴湿多雨雾,夏季晴热酷暑,秋季晴朗少雨,冬季低温无严寒,气候温和四季常青,但灾害性天气较频繁。全年太阳辐射总量439.6~544.3 kJ,年日照时数1 700~2 400 h,年平均气温17.0~22.0 ℃,极端最高气温33.8 ℃,极端最低气温-3.0 ℃;夏季约180 d,春秋约180 d,冬季很短,年温差大,降水集中于3—6月,占年降水量的60%~80%,10—12月干而少雨。年干湿季节明显,年降水量1 103 mm,年蒸发量2 028 mm,年均相对湿度为80%,11月至翌年2月为旱季,5—9月高温多雨。沿海地区灾害性气候除台风外,还有干旱、洪涝和海潮等。干旱较为频繁,春旱平均3年一遇,其次是夏旱[10]。

土壤主要为滨海沙土,土壤机械组成的海岸沙粒质地较好。滨海沙土结构疏松,透水透气性强,土壤保水力低,有机质含量较低,土壤养分极度贫乏。土壤地下水位稳定,并受季节性的海潮和湿润气候的影响。竹子在木麻黄(Casuarina equisetifolia Forst.)林下生长,林下植被稀少,有少量人工种植的水黄皮[Pongamia pinnata(L.) Pierre]。

1.2 研究方法

以福建省漳州市赤山国有防护林场种植的4年生竹林为研究对象,分别设置4个竹种的样地,面积均为20 m×20 m。对每个样地进行每竹检尺,调查年龄、树高、胸径、冠幅等因子。根据这些因子,选取4种竹子1年生、2年生标准竹各5株。试验3次重复。将选取的竹株从秆基处锯断,秆、枝和叶分开,分别称竹秆重、竹枝重、竹叶重,称取鲜重后,用85 ℃恒温烘至恒重,分别计算秆、枝、叶的干重,并计算含水率。

1.3 统计方法 数据采用Excel 2007、SPSS 20.0 软件进行分析。

2 结果与分析

2.1 4种竹子形态差异

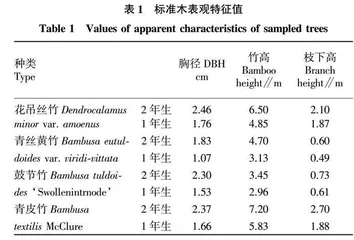

在沿海沙地,由于水肥的缺失,1年生竹和2年生竹相对母竹而言存在较大差异,而2年生竹相比1年生竹,胸径、竹高、枝下高各方面均表现出优势,且开始大量长笋,这是由于新生竹对自身机理的调节使得对沿海沙地环境的适应性逐渐增强,从而吸收及同化养分的能力加强。对于不同竹种间存在的差异以及随年度改变的差异,是由各竹种本身的特性及其对环境不同的适应性所决定的[11]。根据检尺结果,对4种竹子的株高、胸径以及枝下高进行统计,结果见表1。

2.2 4种竹子地上部分各器官含水率差异

通过多重比较发现,对于竹秆含水率,花吊丝竹和青皮竹显著低于青丝黄竹和鼓节竹(P<0.05),而花吊丝竹与青皮竹间差异不显著(P>0.05),青丝黄竹与鼓节竹之间差异也不显著(P>0.05)。对于竹枝含水率,花吊丝竹低于其他3种竹子,且4个竹种间差异均不显著(P>0.05)。对于竹叶含水率,花吊丝竹高于其他竹种,且各竹种间差异均不显著(P>0.05)。对于同种竹子不同器官的含水率而言,花吊丝竹的竹秆与竹枝、竹枝与竹叶间存在显著差异(P<0.05);青丝黄竹的竹秆、竹枝与竹叶间差异不显著(P>0.05);鼓节竹中竹秆含水率显著低于竹枝、竹叶含水率(P<0.05);青皮竹各器官含水率间存在显著差异(P<0.05),青皮竹竹枝的含水率显著高于竹秆(P<0.05),但是竹叶的含水率显著高于竹秆且显著低于竹枝(P<0.05)(图1)。

2.3 4种竹子地上部分各器官生物量分配差异

从图2可见,4种竹子的地上部分各器官及其生物量不同,青丝黄竹、鼓节竹和青皮竹均表现为竹秆>竹枝>竹叶,而花吊丝竹则表现为竹秆>竹叶>竹枝。对于地上部总生物量,以花吊丝竹最高,且显著大于其他3种竹子(P<0.05),其次是青皮竹,显著大于青丝黄竹(P<0.05),青丝黄竹与鼓节竹之间差异不显著(P>0.05)。

从图3可见,4种竹子地上部分各器官分配特征总体上相似,主要分配在竹秆上,占竹子地上生物量的57.03%~83.73%,而竹枝和竹叶的生物量占比相当,分别为占地上生物量的8.27%~22.03%和8.00%~20.93%。竹秆所占地上部生物量比例大于竹枝和竹叶,而竹枝与竹叶所占地上部生物量比例之间的差异不明显。

3 结论与讨论

生物量是植物在生长发育过程中积累物质能量的重要体现,其在植物各器官中的分配格局一方面是由基因所决定的,另一方面会受到生境的影响,同时植株年龄的不同也会导致生物量的不同[12]。该研究中,不同竹种之间、同一竹种不同年龄或不同大小之间生物量不同,这表明在同一沿海地区,不同竹种适应能力及积累物质的能力有所差异,且随着植株的生长,其对环境的适应能力逐渐增强,且物质在各器官的积累量也越来越多。