基于地形梯度的矿业城市土地利用格局变化特征分析

作者: 董伦 叶欣

摘要 以矿业城市鸡西市为例,在RS和GIS支持下,运用地形位指数、分布指数和土地利用变化图谱等方法,定量分析矿业城市土地利用格局的变化特征。结果表明:受采矿活动和城市扩张的影响,矿业城市土地利用类型在不同地形上的分布具有较强烈的差异性;耕地和建设用地在低地势区域的变化频率较高,且逐渐向高地势区域拓展;在中地势区域多发生耕地、林地和草地的交替转化。

关键词 土地利用变化;地形梯度;矿业城市;RS;GIS

中图分类号 F301;P901 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)13-0055-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.13.014

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Analysis of Change Characteristics of Land Use Pattern in Mining City Based on Terrain Gradient—Taking Jixi City as an Example

DONG Lun,YE Xin

(School of Mining Engineering,Heilongjiang University of Science & Technology,Harbin,Heilongjiang 150022)

Abstract Taking Jixi City, a typical mining city as an example, this paper quantitatively analyzed the changing characteristics of land use patterns in mining cities by using the methods of terrain location index, distribution index and land use change map under the support of RS and GIS. The results showed that affected by mining activities and urban expansion, land use types had strong differences in different terrain gradients;arable land and construction land had a high frequency of change in low-lying areas, and gradually expanded to high-lying areas;alternate transformation of arable land, forest land and grassland occurs frequently in topographic areas.

Key words Land use change;Terrain gradient;Mining city;RS;GIS

基金项目 黑龙江省自然科学基金优秀青年项目(YQ2019D006);黑龙江省普通本科高校青年创新人才培养计划项目(UNPYSCT-2020032)。

作者简介 董伦(1996—),男,黑龙江鸡东人,助教,硕士,从事3S技术集成与应用研究。*通信作者,讲师,博士,从事土地信息技术应用与地理信息系统研究。

收稿日期 2023-11-30;修回日期 2023-12-25

随着人类社会经济的发展,土地利用格局变化对全球气候、环境、生态等都产生了一定影响[1-2]。地形是影响土地利用格局变化的重要因素之一[2],对区域内的水、热、营养起到再分配的作用[3-5],区域土地利用的方式和发展方向在很大程度上也受到了地形的影响[6]。分析土地利用类型的分布与地形梯度之间的相互关系,对探究城市土地利用格局的空间结构和土地利用类型在不同地形上的分布规律具有重要作用[4,7-8]。近年来,许多学者对典型城市不同地形上土地利用的分异特征进行了定量研究,分析其内在规律[9-13],但以矿业城市为对象的研究比较少见。作为以矿山为主导发展要素的城市,矿业城市的地形具有一定特殊性:一方面,采矿活动使矿业城市土地形成了大量采空区,对区域地表土地利用变化造成了极大影响[14];另一方面,大量土地、植被资源遭到矿山占压和破坏,剥离了煤层上覆岩土层[15],改变了矿区原有的地形地貌。因此,从地形的视角研究矿业城市的土地利用格局演变特征,对后续矿业城市的土地利用规划和转型发展具有重要的科学参考价值。笔者以典型矿业城市鸡西市为研究区,在RS和GIS支持下,运用地形位指数、分布指数和土地利用变化图谱等方法,定量分析矿业城市土地利用格局的变化特征和分布特征,探讨变化原因,以期为矿业城市土地利用规划和可持续发展提供科学依据。

1 资料与方法

1.1 研究区概况

鸡西市位于黑龙江省东南部,市域总面积2.25万km2,下辖鸡冠区、麻山区、恒山区等6个区。鸡西市地形以山地、丘陵、平原为主,境内矿产资源十分丰富,曾经在黑龙江省“四大煤城”中位居第一。截至2020年,鸡西市煤炭储存量约为59.12亿t。然而,由于矿产资源的不合理开发和土地资源的滥用,部分合理的景观结构和生态环境受到破坏,极大影响了区域地表的土地利用格局。

1.2 数据来源

该研究数据来源于Landsat系列遥感影像,空间分辨率为30 m,其中1990、1998、2009年影像数据来源于Landsat 4-5 TM卫星,2016、2020年影像数据来源于Landsat 8 OLI卫星。通过目视解译方法,结合研究区实际情况将研究区土地利用类型分为耕地、林地、水域、建设用地、草地、未利用地6类。DEM数据来源于地理空间数据云网站,用于提取高程和坡度信息。

1.3 研究方法

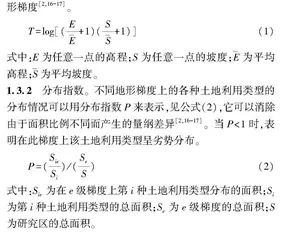

1.3.1 地形位指数。

地形和高程作为地形条件会影响土地利用类型的分布,为体现两者的综合影响,将高程与坡度2个因子进行组合,得到地形位指数(T),以此划分研究区的地形梯度[2,16-17]。

T=log[(E+1)(S+1)](1)

式中:E为任意一点的高程;S为任意一点的坡度;为平均高程;为平均坡度。

1.3.2 分布指数。

不同地形梯度上的各种土地利用类型的分布情况可以用分布指数P来表示,见公式(2),它可以消除由于面积比例不同而产生的量纲差异[2,16-17]。当P<1时,表明在此梯度上该土地利用类型呈劣势分布。

P=(SieSi)/(SeS)(2)

式中:Sie为在e级梯度上第i种土地利用类型分布的面积;Si为第i种土地利用类型的总面积;Se为e级梯度的总面积;S为研究区的总面积。

1.3.3 土地利用变化图谱。

土地利用变化图谱是一种土地利用类型空间结构特征和时间相结合的专题地图,它可以反映出土地利用类型变化的属性和过程[17-18]。参考相关研究[19-20],结合该研究的实际情况改进得到土地利用变化图谱Y的计算公式:

Y=(G1990)×104+(G1998)×103+(G2009)×102+(G2016)×10+G2020(3)

式中,Gn表示为第n期的土地利用栅格属性值。

2 结果与分析

2.1 土地利用格局分布特征分析

将研究区的地形梯度进行分类(表1),其中1~3级为低地势区,4~6级为中地势区,7~10级为高地势区(图1),从表1来看,研究区内大部分地区为中低地形区域,其中1~6级面积占比达到91.39%;7~10级面积占比仅为8.61%,说明研究区内有较少的高地势区域。并且土地利用类型分布面积占比随梯度的增加呈现出先上升后下降的趋势。从图1来看,研究区内地势总体上表现为南低北高。

从土地利用类型在地形梯度上的分布情况(图2)来看,耕地、建设用地和水域集中分布于低地势区域,随着时间的增加,耕地和建设用地的分布指数减小,在高地势区域,这2种类型的分布均有所增加,一方面,由于城市化建设活动的推进侵占了部分低地势区域的耕地,使耕地向高地势区域移动;另一方面,随着人民生活品质逐渐提高,增加了对绿色生态环境的需求量,减少了单一建设用地的无序扩张[17],但随着城市转型发展工作的需要,建设用地开始向高地势区域扩张。林地集中分布于高地势区域,1990—2016年退耕还林等保护环境的政策使林地的分布指数持续增加,2016年起,鸡西市转型发展工作推进,城市现代化建设活动使林地的分布指数减小。草地主要分布在中高地势区域。未利用地分布指数的变化情况相对复杂,但整体表现为随着地形梯度的增加呈逐渐下降的趋势,煤炭资源的开采活动和土地复垦活动决定了采煤废弃地数量的增加和减少,进而影响了未利用地的变化。

2.2 土地利用类型变化特征分析

借助ArcGIS 10.6软件,采用公式(3)计算得到土地利用变化图谱,根据相关研究[21],1990—2020年鸡西市的发展经历了4个阶段,其中1990—1998年为导入期,1999—2008年为成长期,2009—2015年为成熟期,2016—2020年为转型期[17],基于此划分结果,该研究将图谱分为5种模式,并统计出各图谱模式中主要变化图谱的面积(表2)。

由表2可知,1990—2020年,稳定型是研究区的主要图谱模式,面积比例为66.91%,其主要变化图谱类型为“F-F-F-F-F”和“A-A-A-A-A”,说明林地和耕地是鸡西市的主要土地利用类型。反复变化型主要表现为“F-F-A-A-F”和“A-A-F-F-A”,受早期的毁林开荒活动和后期的退耕还林政策的综合影响,部分林地和耕地发生相互转换。前期变化型主要为“G-G-A-A-A”和“A-A-C-C-C”,后期变化型主要为“A-A-A-A-C”,反映出为满足人们生活的需求,部分草地转化为耕地,而由于城市现代化建设的需要,部分耕地也受到其他土地类型的侵占。持续变化型面积占比仅为1.27%,以“G-G-F-F-A”变化为主,说明部分原始草地转化为林地后又转化为人们所需要的耕地。

2.3 土地利用类型变化分布特征分析

从主要变化图谱在不同地形梯度上的分布情况(图3)可以看出,稳定型“F-F-F-F-F”图谱在高地势区域分布较多,“A-A-A-A-A”图谱在低地势区域分布较多,这表明林地和耕地变化的分布严格受到地形的限制;反复变化型“F-F-A-A-F”和“A-A-F-F-A”优势分布于中地势区域,且变化趋势相同,均表现为先上升后下降;前期变化型“A-A-C-C-C”图谱主要分布在低地形区域,“G-G-A-A-A”图谱主要分布于中地势区域;后期变化型“A-A-A-A-C”图谱优势分布于低地势区;持续变化型“G-G-F-F-A”图谱主要分布于中地势区域。可见,研究区土地利用类型的变化主要分布于低地势和中地势区域,较少分布于高地势区域,随着矿业城市经济发展和城市转型发展的需要,采矿活动和城市建设活动增加,且多发生在低地势区域,对低地势区域原有土地类型造成较大影响,使土地变化向其他地势区域蔓延,具体表现为林地与耕地在中地势区域的相互转化,耕地在低地势区域转化为建设用地以及草地在低地势区域转化为耕地。