“一中心·二融合·六支撑”的食品卓越工程人才培养模式探索与实践

作者: 吴娜 徐明生 王文君 黎冬明 涂勇刚

摘要 以江西农业大学食品科学与工程专业为例,通过对食品科学与工程人才联动式育人机制、“多元体系交叉融合”的人才培养模式及基于“学生学习成果为导向”的内/外部支撑体系3个方面的探讨,构建“一中心、二融合、六支撑”的食品卓越工程人才培养模式,为推动新工科形势下高等工程人才教育发展提供借鉴。

关键词 食品;卓越工程人才;学生;交叉融合;支撑体系

中图分类号 S-01 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)13-0272-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.13.066

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Exploration and Practice of the Food Excellent Engineering Talent Training Model with “One Center, Two Integration, and Six Supports”

WU Na, XU Ming-sheng, WANG Wen-jun et al

(School of Food Science and Engineering, Jiangxi Agricultural University, Nanchang, Jiangxi 330045)

Abstract This article takes the major of food science and engineering of Jiangxi Agricultural University as an example, which mainly focus on the linkage education mechanism of food science and engineering talents, the “multi-system cross integration” talent training model, and the internal/external support system based on “student learning achievements oriented”, to build a “One center, Two integration, Six supports” food excellent engineering talent training model, which provides reference for promoting the development of higher engineering talent education under the new engineering situation.

Key words Food;Outstanding engineering talent;Student;Cross-integration;Support system

基金项目 江西省高等学校教学改革研究课题一般项目(JXJG-22-3-23);江西省高等学校教学改革研究课题重点项目(JXJG-21-3-2)。

作者简介 吴娜(1991—),女,江西南昌人,副教授,博士,从事畜产品加工与贮藏研究。*通信作者,教授,博士,从事畜产品加工研究。

收稿日期 2023-09-05

国以民为本,民以食为天。我国食品工业已成为国民经济发展中增长最快、最具朝气的第一大产业,担当着我国由农业大国向工业大国、经济大国转变的历史使命[1]。2018年《中国食品产业发展报告》显示,我国规模以上食品工业企业已达到40 793家,食品工业企业主营业务收入已经达到8.1万亿元,已成为我国制造业中的第一大产业。食品科学与工程专业能为国家输送大量食品专业技术人才,覆盖食品生产、流通、经营管理、进出口、检验检疫、质量和卫生监督、教育研究等方面,对食品工业的健康、持续、快速发展至关重要。随着我国高等教育改革的不断深入,培养和塑造一批工程能力强、创新能力强的卓越工程人才是工程培养教育面临的全新挑战。笔者以江西农业大学食品科学与工程专业为例,探讨了“一中心、二融合、六支撑”的人才培养模式。

1 人才培养模式

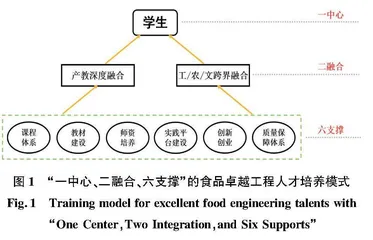

为培养造就出一大批创新能力强、工程能力卓越,能推动经济社会发展的食品卓越工程人才,围绕江西农业大学“坚持立德树人,按照‘加强基础、拓宽口径、注重素质、提高能力’要求,培养德智体美全面发展,具有优秀品德、现代视野、专业技能、创新精神、创业能力的复合型人才”的发展目标,食品科学与工程专业确定了人才培养模式改革和实践思路(图1):①以学生为中心,建立联动式工程人才育人机制,培养人格健全、专业知识扎实、创新实践能力突出、国际视野宽广的食品卓越工程人才;②基于校企合作和跨学科培养,以贯彻“联合技术攻关、合作教学改革、共建共享平台和共育共享人才”理念为核心,形成产教深度融合、工/农/文跨界融合的人才培养模式;③建立基于学生学习成果为导向的内/外部支撑体系,包括课程体系、教材建设、师资培养、实践平台建设、创新创业、质量保障体系。

2 “以学生为中心”的联动式工程人才育人机制的建立

“以学生为中心”的联动式工程人才育人即把学生放在中心地位,通过课堂教学、能力培养、社会实践、考核评估、学习效果评价、岗位胜任能力等教育方式及评价手段,多角度实现工程人才的培养,其总体上可概括为“以学生的发展为中心”“以学生的学习为中心”和“以学生的学习效果为中心”。

2.1 “以学生发展为中心”是联动式育人的前提

学生的发展是教育的前提,以学生发展为中心,首先要尊重学生的主体地位,认识学生在认知水平、性格和学习能力方面的差异,注重学生个体的学习成长过程,并根据其自身职业规划,选择不同的培养模块[2]。如在专业培养体系的设置上,可以摒弃传统的“孤岛式”知识培养体系,采用“融合式”行业培养体系,实现以知识传授为主到知识转化为能力和素质的转变。

传统的“孤岛式”知识培养一般是按照学科分类形式进行课程体系的分解,如12节课为英语课,34节课为数学课,56节课为专业类课程,78节课为思政类课程,这样设置课程,学生难以把这些零散的知识有效地串联起来进行转化。而“融合式”行业培养是根据不同学生的学科分类及其学科知识架构、能力构成、素养形成等要求,采用行业问题为导向的培养模式[3]。如学生在大学一年级、二年级的课程学习中主要以基础课为主,而在三年级学习开始前,可制订职业规划,并选择今后发展方向,针对食品科学与工程专业学生可选择考研、出国深造、就业,而每个发展方向都可设置畜产品加工、果蔬加工、粮油加工、水产品加工、发酵等学习模板,供学生进行选课。如针对畜产品加工模块的学习,可采用特定几种传统畜产品的加工,其中包括畜产品原料的基本特性、加工工艺流程、加工环节设备选型、加工工厂设计及其中涉及的职业道德和工程素养等,通过课程设置把某一模块的食品加工知识有效融合和串联起来,以实现学生综合能力的提升及以今后职业发展为导向的培养。

2.2 “以学生学习为中心”是联动式育人的基础

“以学生学习为中心”即教师应明确学生是教学活动中学习的主人及发展的主体,而教师的“教”是为学生的“学”服务的。教师在教学活动中作为引导者,应在了解学生主体性和客观差异性的基础上进行教学活动的设计,保证在教学过程中保持启发性原则,并同时激励创新性原则。同时,学生作为学习的主体,教师应注重学生的自主学习过程和自由探索能力。

例如,在畜产品加工学课程教学环节,可通过问题导入式或内容联想等方式设计教学活动,如课程开始前对学生进行提问(举例:乳品加工课程中提问,酸奶放置一段时间为何为出水,是不是坏了?为什么有的人喝牛奶会上吐下泻?),让学生带着生活中常见的问题去学习接下来的知识,通过有效启发和引导来调动学生学习兴趣,激发其求知欲,从而培养学生的创新思维。在教学过程中,教师也可引导学生从实践出发,根据专业及所学知识,掌握学习课程所需要的学习方法。例如,教师在课程内容设计中,可针对不同专业需要达成的课程目标针对性地进行课堂教学情境设定,在该环节中将学生快速引入课堂学习中。课堂情境的设置要注重专业知识点相关社会热点问题、当地的具体热点问题或学生们身边感兴趣的问题等,使学生能够深入快速地融入课堂。与此同时,教师也可在课程讨论环节鼓励学生提出疑问,提高学生认知力和自信力,从而实现“以学生学习为中心”的育人目的。

2.3 “以学生学习效果为中心”是联动式育人的目的

学生是否在规定时间内完成专业培养,是否达成毕业要求以及是否达成专业培养目标,是评价学生学习效果及专业教育质量的重要指标,而课程体系设置、教师教授方式、学生学习能力等都是其重要影响因素[4]。

专业课程体系设置应遵循毕业生跟踪反馈及持续改进的原则,建立在已毕业1~5年毕业生的就业指导和反馈意见上进行调整,满足学生就业后对专业课程知识的需求。学生学习能力及教师教授方式即是建立在学生文化、能力的差异性基础上,教师对课程设计进行调整,从而使不同水平学生都能公平地获取相同的知识。教师可在课程设计环节设置合适的考核机制,用于考核课程全过程的学习效果,考核内容可从课上到课下,而课程成绩的评定可多看重过程学习,少看重结果[5]。例如,学生对于课程最终的学习效果可通过课程积分制来反馈,充分提高全体学生的参与度。课程积分制采用动态积分方式,需在兼顾学生课内外学习情况的基础上,依据学生的学习进度和学习表现进行评分,这种方式可以使得学生在整个学期都要有好的表现,起到了督促学生积极和主动学习的目的,同时也可以综合地评价学生的学习效果。

3 “多元体系交叉融合”人才培养模式的构建

高校人才培养的最终目的是培养服务国家、服务社会的人才。而现如今就业存在的最大问题是“企业求才难”以及与其相悖的“毕业生就业难”,而这也恰恰凸显了传统工程教育的弊端。传统的工程教育过于注重专业化,以至于培养出的人才知识面狭窄且适应面单一,难以将知识灵活运用于解决实际工程问题,从而难以适应当今科技发展及工程实践化发展要求[6]。除此之外,在以高新技术为主要发展对象的新经济时代,单一的学科或领域难以支撑某一行业的发展,因此仅局限于某一学科的知识与技能,难以满足企业的需求。因此,江西农业大学食品科学与工程专业在国家一流专业建设、新工科以及工程认证教育工作的驱动下,建立了一套“多元体系交叉融合”人才培养模式[7],从而培养适合当今经济时代需求的卓越工程人才。“多元体系交叉融合”的人才培养模式包括工、农、文跨界融合教学模式和产教深度融合育人模式的建立(图2)。

3.1 “工/农/文跨界融合”育人模式的构建

江西农业大学食品科学与工程专业贯彻“面向工程、宽口径、厚基础、强能力、重应用”的培养方针,遵循工程型人才集成与创新特征,以创新能力和综合工程实践能力为核心,建立了以食品为主,理工农结合、文理渗透、多学科协调发展的食品学科及专业体系[8],具体包括以下两个方面。

3.1.1 以食品科学与工程专业平台基础为主线,多学科交叉学习模式的探索。突破传统食品学科专业体系的固有思维,在融合食品专业基础知识、人文社科类学科知识(体现职业道德、创新意识等)、农学学科知识(关联食品原料种植、营养调控等)、工学学科知识(关联食品原料养殖、营养调控、食品类机械设计等)、管理学(终产品的运营管理、食品市场营销战略等)等学科在各类教学活动中,同时融合人工智能、虚拟现实等科技发展的新成果,延伸跨学科交叉融合的课程体系,食品科学与工程专业创建了以“设计构思→食品开发→食品生产→运营管理”为主线、多学科交叉融合的学习模式,该模式作为知识、能力和素质培养的载体,强调知识、能力和素质与专业学习的关联程度,形成多学科交叉融合的课程生态。例如,以畜产加工为例,在学习了畜产原料基础知识、加工方法的基础上(食品专业类课程、工/农学类课程),融入畜产品加工现状、国内外研究进展,从而制订某一种畜产原料的加工计划(人文社科类课程、食品专业类课程),探讨畜产原料加工过程中的原料选择、加工工艺、加工中需要用的设备选型、加工工厂选址及规划(食品专业类课程)以及最终产品用于市场的安全评估和营销手段(人文社科类课程、市场营销类课程)等。在该学习流程中,可将各学科类知识融入其中,提高学生对食品专业基础知识及交叉学科知识的运用能力。