基于生态系统服务能力提升的森林火灾灾后生态修复模式研究

作者: 贺志龙 宫渊奇 周亚旭 张济

摘要 以凌云山火烧迹地为例,基于过火区域的生态系统特征和地方意愿,从生态系统服务能力提升的角度,提出水源涵养与水土保持林区、生态旅游及森林康养区、商品林区三大功能分区,有针对性地设置不同模式的生态修复方式,以期达到异龄复层混交、地力改良、适应性修复和提升生态系统服务能力等多重目标,为森林火灾灾后生态修复模式建立提供参考。

关键词 生态系统服务能力;火烧迹地;生态修复;凌云山

中图分类号 S762 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)15-0110-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.15.024

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research on the Ecological Restoration Model of Burnt Sites Based on the Improvement of Ecosystem Service Capability—A Case Study of Restoration Project on Lingyun Mountain

HE Zhi-long1, GONG Yuan-qi2, ZHOU Ya-xu3 et al

(1.Zhejiang East China Forestry Engineering Consulting & Design Co., Ltd., Hangzhou, Zhejiang 310000;2.Shanxi Province Guancenshan Mountain State-owned Forest Administration,Ningwu, Shanxi 036700;3.Beijing Zhongsen International Engineering and Consulting Co.,Ltd.,Beijing 100013)

Abstract The article takes the burnt sites area of Lingyun Mountain as an example, based on the ecological characteristics and local willingness of the area where the fire occurred. From the perspective of improving ecosystem service capabilities, three functional zones are proposed: water conservation and soil and water conservation forest areas, ecotourism and forest health areas and commodity forest areas. Different ecological restoration methods are targeted to achieve multiple goals such as mixed age and multiple layers, soil improvement, adaptive restoration, and enhancing ecosystem service capabilities. This provides a certain reference for the establishment of ecological restoration models after forest fires.

Key words Ecosystem service capacity;Burnt sites;Ecological restoration;Lingyun Mountain

森林火灾作为森林生态系统非连续的干扰因子,影响着森林生态系统的结构和功能[1-2]。大面积的森林火烧后,环境发生急剧变化,区域内大气、水域、土壤等领域内生态因子之间的平衡受到干扰,各种物质循环、能量流动和信息传递遭到破坏,森林生态平衡受到严重影响[3-5]。近几年国内森林火灾时有发生,给人民生命和财产安全带来巨大损失[6-9]。

森林火灾生态修复是指修复被火灾破坏生态系统的活动,通过人为克服和消除限制生态系统发展的因子,人工促进生态系统的快速形成,尽快恢复(快于自然恢复)退化的生态系统,其目标是缓解外界干扰对生态环境带来的灾害,恢复森林植被,是森林火灾发生后快速恢复生态系统的关键措施[10]。就恢复方式而言,人工恢复和自然恢复2种方式对生物多样性变化影响各不相同,人工恢复情况下,多样性恢复呈“S”形变动,可以快速缩短灌木丛阶段的年限,加快乔木层的建成,但推迟林分向顶级群落的演替进程;自然恢复方式下,生物多样性逐渐上升,直至演替至顶级群落,但时间较为漫长[11],应根据火烧迹地的受灾程度、母树情况、树种特性等因素,合理选择恢复方式[12-15],促进生态系统稳定、健康恢复。此外,火烧迹地恢复是一个长期过程,应立足森林生态系统可持续发展的角度,避免一味地恢复森林面积,适当开发和利用森林资源是保持森林可持续经营的必要手段[10]。

我国对火烧迹地的生态修复关注较晚,自1987年大兴安岭北部林区发生空前特大森林火灾后,对于火烧迹地的研究大量涌现,大多集中于群落演替特征[16-17]、迹地土壤特性[18-20]、更新技术[21-22]等,而与经济社会联系较少。笔者以佛山市高明区“12·5”凌云山火烧迹地为研究对象,通过分析火烧迹地资源现状及人文基础,围绕如何处理好生态修复与林农、企业经济利益之间的关系,通过制订符合当地实际的生态修复措施,以期实现凌云山生态环境及其资源尽快得到有效修复,生态系统结构和功能渐趋稳定,自然生态系统良性循环,人民安居乐业的总体目标。

1 研究区概况

过火范围位于佛山市高明区北部凌云山,涉及荷城街道的4个村居1个林场,以及明城镇的2个村庄,总面积924.63 hm2。所在区域属南亚热带季风气候区,因靠近南海受海洋影响大,有显著的海洋性季风气候特征,春季多雨潮湿,夏季炎热时有暴雨,秋季晴多气爽,冬季较暖。区域内建有荷村三级水库,拾级而上,青山绿水相映,构成一道十里绿色长廊。

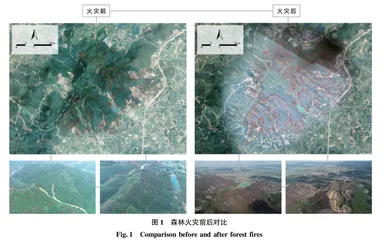

佛山市高明区“12.5”凌云山森林火灾森林资源调查报告显示,过火范围全部为林业用地,总面积924.63 hm2。林地权属方面,集体林地面积774.89 hm2,占83.81%;国有林地面积149.74 hm2,占过火范围总面积的16.19%。林种组成方面,防护林面积486.83 hm2,占过火范围总面积的52.65%;用材林面积437.80 hm2,占过火范围总面积的47.35%。优势树种组成方面,桉树面积191.69 hm2,占过火范围总面积的20.73%;马尾松面积382.77 hm2,占41.40%;其他软阔面积78.62 hm2,占8.50%;其他硬阔面积30.33 hm2,占3.28%;针阔混交林面积152.85 hm2,占16.53%;针叶混交林面积14.32 hm2,占1.55%。森林火灾前后情况对比见图1。

2 研究思路

坚持立足当前、着眼长远,生态主导、因地施策,科学规划、综合治理,政府主导、社会参与的原则,以恢复和重建凌云山生态系统,促进良性循环为目标,以科技为支撑,以人工修复与自然恢复为手段,优化生态、生产及生活空间,全面推进山、水、林、田、村等生态系统的保护与恢复,逐步恢复与扩大森林植被,提高森林覆盖率,减少水土流失,改善人居环境,切实增强区域自然生态系统稳定性和生态服务功能,打造宜居宜业宜游的美丽新城。生态修复保障技术框架见图2。

3 研究方法

3.1 生态系统特征分析

整理分析凌云山森林火灾发生前后的遥感影像、林地类型、优势树种分布、森林类别和林地权属、周边社区、生态旅游发展等资料,有针对性地制订调研计划;实地踏查过火范围内林木受害情况,现场问询林农、相关企业发展意愿,了解生态修复工作的重点和难点;综合考虑林地权属、林种类别、林农意愿等因素,以森林生态学、恢复生态学等为理论基础,确定规划的总体布局,划定功能分区,并根据分区特点,提出发展方向,设置合理的工程措施。过火区域资源属性见图3。

3.2 功能分区优化调整

结合火灾前项目区林地权属及林种类型,充分考虑各方意愿,根据培育目标的不同,将项目区划分为3个主导功能分区:水源涵养及水土保持林区、生态旅游及森林康养区、商品林区(图4)。水源涵养及水土保持林区总面积149.73 hm2,包含过火范围内所有国有林地,以发挥树种的生态功能为主,选择水源涵养及水土保持功能强的树种,确保生态效益的有效发挥,维护生物多样性;同时与中国林科院热带林业研究所、佛山市林业科学研究所等科研机构合作,以火烧迹地生态修复示范点的形式研究不同措施恢复火烧迹地生态环境的关键技术,为火烧迹地生态修复工作提供技术支撑。

生态旅游及森林康养区总面积337.10 hm2,位于过火范围内集体林地中的生态林,以发挥生态效益、景观效益为主要目标,建设多色彩、多层次、连片大色块和具有区域特色的复层混交林,同时依托盈香生态园以及凌云花谷,适当发展生态旅游和森林康养,促进林业可持续经营。

商品林区总面积437.80 hm2,位于过火范围内集体林地中的商品林,可根据林农需求发展用材林及经济林,提高林农收入,同时全面推进凌云山桉树缩减和改造工作,合理布局桉树。

在保护好现有森林资源的基础上,基于实际有计划、有重点、有步骤地开展植被恢复。按火烧程度、树种类别、经营等级等确定更新能力及更新方式,并根据功能分区合理选择主栽树种。

4 生态修复模式

4.1 不同功能分区植被恢复工程

4.1.1 水源涵养及水土保持林区。

对于水源涵养及水土保持林区,宜选择生长迅速,寿命长,根系发达,能促进排水和固结土壤的树种;枝叶茂密,树冠较大,能够形成深厚松软的枯枝落叶层的树种;耐瘠薄,适应性强,能在贫瘠土壤上生长的树种;繁殖容易、种源充足的树种;根蘖性强、再生能力高的树种。同时注意在河流水库周边、省级以上生态公益林区等重要生态功能区,补植除桉树以外的其他阔叶树种。可供选择树种包括木油桐(Vcmicia Montana Lour.)、壳菜果(Mytilaria laosensis Lec.)、翻白叶树(Pterospermum heterophyllum Hance)、木荷(Schima superba Gardn.et Champ.)、樟树[Cinnamomum camphora(Linn)Presl]、仪花(Lysidice rhodostegia Hance)、鸭脚木[Schefflera octophylla(Lour.)Harms]、人面子(Dracontomelon duperreanum Pierre)、山杜英[Elaeocarpus sylvestris (Lour.)Poir.]、枫香(Liquidambar formosana Hance)、红锥(Castanopsis hystrix Miq.)、铁冬青(Ilex rotunda Thunb)、蒲桃[Syzygium jambos (L.)Alston]、大叶桂樱(Laurocerasus zippeliana)、红花荷(Rhodoleia championii)、深山含笑(Michelia maudiae Dunn)、醉香含笑(Michelia macclurei Dandy)等。

4.1.2 生态旅游与森林康养区。