农文旅深度融合助力乡村振兴研究

作者: 王淼 周永振

摘要 农文旅是依托农业生产,融合自然与农业、当地人文气息以及现代旅游业的一种高效产业,是一种以领略农村田野风光,体验农事生产劳作,了解风土民俗和回归自然为旅游目的的生活方式。随着游客大量参与乡村旅游,消费需求普遍升级,农文旅融合发展不仅是产业升级的需要,更是乡村振兴的有力手段,不断支持和引导“三农”创新发展。以内蒙古红山区为例,分析其农文旅发展现状及薄弱环节,探讨深化红山区农文旅深度融合的路径。

关键词 乡村振兴;农文旅融合;红山区

中图分类号 F304.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)15-0143-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.15.031

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research on Deeply Integrating Agriculture Culture and Tourism to Assist Rural Revitalization: Taking the Hongshan District of Inner Mongolia as an Example

WANG Miao1, ZHOU Yong-zhen2

(1. Inner Mongolia Transportation Vocational and Technical College, Chifeng, Inner Mongolia 024000;2 Chifeng College, Chifeng, Inner Mongolia 024000)

Abstract Agricultural cultural tourism is an efficient industry that relies on agricultural production, integrates nature with agriculture, local cultural atmosphere, and modern tourism. It is also a way of life aimed at experiencing the scenery of rural fields, experiencing agricultural production, understanding local customs, and returning to nature. With a large number of tourists participating in rural tourism, consumer demand is generally upgrading. The integrated development of agriculture, culture, and tourism is not only a need for industrial upgrading, but also a powerful means of rural revitalization, continuously supporting and guiding the innovative development of “agriculture, rural areas, and farmers”. Taking Hongshan District of Inner Mongolia as an example, the development status and weak links of agriculture, culture, and tourism were analyzed, the path for deepening the integration of agriculture, culture and tourism in Hongshan District was discussed.

Key words Rural revitalization;Integration of agriculture culture and tourism;Hongshan District

实施乡村振兴战略是新时代做好“三农”工作的总抓手,产业兴旺则是乡村振兴的重点。党的二十大报告对“全面推进乡村振兴”作出了总体部署,指出要坚持农业农村优先发展,巩固拓展脱贫攻坚成果。提出加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴的发展方向[1]。乡村振兴的基础在于充分发挥农村比较优势,富含农业农村气息的特色产业适合现阶段我国农村发展实际,农文旅紧密结合在提升农业、文化、旅游融合发展的同时,也是乡村振兴的切实有效需要。

1 农文旅结合是乡村振兴的有效手段

1.1 农文旅结合有效促进乡村旅游高质量发展

农文旅有效结合能够使乡村旅游最大化地利用乡村自然资源和人文资源,把传统的农业活动、休闲农业、现代乡土文化有效结合,促进农村三次产业融合发展,推动生产、生活、生态三位一体的乡村发展模式,有力促进乡村振兴。发展乡村旅游,能够显著提升农民收入,并且能够营造良好的乡村生活环境,在乡村治理等方面有明显的提升作用,更是乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体要求的有效支撑[2]。

农文旅有效融合是实施休闲农业和乡村旅游精品工程以及推动农村产业融合的重要举措[3]。2018年文化和旅游部等部门出台《关于促进乡村旅游可持续发展的指导意见》,对农文旅融合发展进行了有效政策集成,特别是在宣传推广、人才培训、金融贷款等方面给予了诸多支持[4],2019年以来已评定出1 399个“全国乡村旅游重点村”和198个“全国乡村旅游重点乡镇”,有力促进了农文旅融合整村整镇推进。“全国休闲农业重点县”(农业农村部牵头)的实施在更广领域推动了农文旅融合发展,着力推动以县域为单元的休闲农业高质量发展,2021年率先认定了北京市延庆区等60个县(市、区)为“全国休闲农业重点县”,有效实现了推动乡村振兴中破解资源要素瓶颈,加快产业集聚发展,推动产业提质升级,促进城乡融合发展,引领带动乡村产业发展壮大的重要环节。“十三五”以来,通过“全国乡村旅游重点村镇”“全国休闲农业重点县”的建设引领,极大地提升了乡村旅游的品质,有力促进了乡村振兴的全面推进,更是成为满足人民美好生活需要和展示“美丽中国”的生动写照。

各地也纷纷制定了有关乡村标准和助力政策,助力乡村旅游高质量发展,有效促进农文旅融合发展。例如2021年《江苏省乡村旅游驻村辅导员行动计划(2021—2025年)》提出了“自愿互惠、服务基层、因地制宜、共建共育”的乡村旅游高质量推进原则,让乡村旅游专家驻村开展定向辅导工作,为乡村旅游发展提供智力支持,力争2025年实现“百名辅导员入驻百村”,截至2022年上半年江苏全省已经有69名辅导员与村庄“结对”。

1.2 农文旅融合发展是乡村振兴的有力支撑

1.2.1 助力转型发展。

乡村旅游接待人次逐年提升,从“十二五”初期(2012年)的8亿人次,提升至“十三五”末期(2019年)的30亿人次,年均增速超过20%,2019年全国乡村旅游人数更是突破了30亿人次,占当年国内旅游总人次(60.06亿人次)的一半。乡村旅游所展现的丰富多元化业态和体验,符合当下旅游业发展的趋势,市场可挖掘空间大,显著改变了旅游供给侧改革,助力旅游转型发展,有效助力旅游业及国民经济的高质量发展。

1.2.2 助力产业振兴。

乡村旅游能有效带动农产品加工业、服务业、养种植业、交通业、商贸业、餐饮业、住宿等相关联产业的发展,促进农民增收致富、农业转型升级、农村牧区美丽繁荣,使农区由单一农业经济转变为一二三产业融合发展的多元化经济。2021年国务院发布《“十四五”旅游业发展规划》进一步明确了乡村旅游助力产业振兴的具体路径,提出要“实施乡村旅游精品工程,优化乡村旅游产品结构,丰富产品供给,推出一批全国乡村旅游重点村镇,打造全国乡村旅游精品线路,公布一批国际乡村旅游目的地,培育一批乡村旅游集聚区,构建全方位、多层次的乡村旅游品牌体系”[5]。

1.2.3 助力文化振兴。

乡村振兴不仅仅是物质的丰富,更是促进精神上的充实和获得感,农文旅紧密结合对促进农村文化发展具有十分重要的意义。一是能有效活化农村非物质文化,发展乡村旅游可以将农村濒临消失的各类非物质文化挖掘出来,以活态化的方式进行传承和创新[6]。二是能显著提升农村群众精神面貌,进一步更新农村思想观念,改善村民精神面貌,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,提高农村社会文明程度。

1.2.4 助力减贫与可持续发展。

“十三五”期间全国有2.26万个贫困村通过发展乡村旅游,有效实现了脱贫致富,2019年通过乡村旅游实现脱贫的农村人口占脱贫总人口的三分之一[7]。发展乡村旅游必然要求物质和精神的共同提升,才能提供合适的乡村旅游产品和服务[8],适应游客需求,这促使扶贫工作由“输血”变成“造血”,增强了农村困难群众的参与活力,有效实现了物质和精神“双脱贫”[9]。

2 内蒙古红山区农文旅发展现状

2.1 乡村旅游资源较为集中

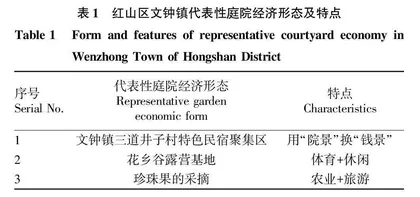

红山区是内蒙古自治区赤峰市下辖区,全区总面积487 km2。辖2镇、11个街道,27个行政村、55个社区,常住人口45.78万。红山区乡村旅游资源主要集中于文钟镇和红庙子镇。文钟镇目前以赤新线旅游公路、腾飞大道沿线为核心,依托三道井子村河谷种植20 hm2景观花海,构建了三道井子村文旅综合体发展模式,带动道谷南山、二道井子文化遗址、仿古一条街、杨家湾田园综合体、德龙山庄、惠心云舍及沿线设施农业采摘项目一体化发展,并已初具规模。红庙子镇作为红山区最有代表性的老农村、老乡镇,依托距离城区较近的优势,按照产城融合发展思路,以采摘、“农家乐”等休闲农业形式发展得较为迅速。目前红山区有自治区四星级接待户1家,自治区休闲农业与乡村牧区旅游示范点1家,市级休闲农业和乡村牧区旅游示范点5家,红山区级乡村旅游接待户4家。

2.2 农文旅融合发展初见成效

红山区着重推动赤新旅游公路、乡村振兴会客厅、道谷南山休闲度假中心和杨家湾田园综合体基础配套等项目建设工作,有力地促进了农文旅融合发展。突出表现在:①旅游标识系统显现作用,在主城区、高速路互通、赤新旅游公路新增旅游标志标牌47块,制作发布旅游宣传片和手绘地图等宣传品,在新闻媒体、微信公众号等传播平台做好深度推介,为农旅融合营造宣传氛围;②现有道谷南山休闲度假中心、杨家湾田园综合体等项目建设,有力推动了“南部休闲旅游度假”“近郊乡村游”“一线一环一带”产业布局的提速与形成;③项目储备有了新进展,以“野驰·溪悦河谷文化旅游产业园”为代表的一批休闲农业项目已签约或有投资意向。

3 红山区农文旅发展薄弱环节

3.1 红山区乡村旅游知名度较低

红山区作为中心城区的便捷区位优势没有有效释放,乡村旅游客源数量得不到明显提升,多年来一直在较低人数徘徊。乡村旅游的宣传营销一直停留在旅游公众号、微信朋友圈、快手抖音等短视频平台这些传播方式,局限性明显。目前尚无大型乡村旅游体和较为特色的节庆活动,红山区各类乡村旅游活动,知名度较低,缺少主流媒体介入和大众关注热点,无法形成汇聚人流的作用。

3.2 乡村旅游与现代农业结合不紧密

红山区乡村旅游多以乡村自然风景为主,形式较为单一,以单纯的观光为主,低附加值的旅游形式较多,旅游产品缺乏乡土气息和长久吸引力,没有利用好城市周边丰富的农业旅游资源的吸引力,没有形成有本土特色的乡村旅游产品,现有的乡村旅游项目对农村土地的利用程度仍然较低,尤其是对各类设施农业综合利用不够,新型业态特别是乡村民宿、微度假等高附加值项目打造偏少,不利于乡村旅游高质量发展。同时,由于尚未形成知名的乡村旅游品牌,导致红山区乡村旅游未能给游客留下深刻印象,各类乡村旅游点的重游率较低。

3.3 淡旺季明显导致季节性差异突出

红山区乡村旅游仍然依托农业季节性开展,各类项目、产品的季节差异性设计较低,现有的各类乡村旅游产品季节性很强,基本上是“春天赏花、夏天看叶、秋季采摘”的传统农业观光模式。在旅游旺季(主要是夏季,特别是7—8月学生暑假期间)游客较多,其他月份均为旅游淡季,游客大量减少。由于明显的旅游季节性,导致乡村旅游应持续发挥的关联效应(特别是在交通、餐饮、住宿等方面)明显弱化。