农村劳动力转移对县域劳动生产率的影响

作者: 欧阳博强 刘浩

摘要 县域经济增长的关键在于生产要素的积累及其效率提升。农村劳动力的乡县转移会促进劳动要素在各部门重新配置,有助于转变发展方式和调整经济结构,是县域要素生产率提升的重要推手。分析了农村劳动力转移对县域劳动生产率的影响,并利用粤东西北县区的统计数据,建立计量模型对其进行了实证检验。结果表明:农村劳动力转移对县域劳动生产率具有显著的积极影响,且对非农部门劳动生产率的影响程度大于农业部门,同时根据县级市和非县级市进行分组检验的结果依然稳健。为进一步促进县域经济发展,从增强县域经济发展动能、积极推进农业转型发展、持续提高要素生产效率等方面给出了具体建议。

关键词 农村劳动力转移;劳动生产率;县域经济

中图分类号 F 323 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)16-0173-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.16.038

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research on the Impact of Rural Labor Transfer on County Labor Productivity

OUYANG Bo-qiang1,2,LIU hao1,2

(1.School of Business,Shaoguan University,Shaoguan,Guangdong 512005;2.Guangdong North Rural Revitalization Research Center,Shaoguan University,Shaoguan,Guangdong 512005)

Abstract The key to county economic growth lies in the accumulation of production factors and their efficiency enhancement. The rural-county transfer of rural labor will promote the reallocation of labor factors in various sectors, help transform the development mode and adjust the economic structure, and is an important driver of factor productivity improvement in counties. This paper analyzes the impact of rural labor force transfer on county labor productivity based on existing relevant studies, and establishes an econometric model to test it empirically using statistical data from counties in northwestern and eastern Guangdong. The results show that rural labor transfer has a significant positive impact on county labor productivity, and the degree of impact on labor productivity in the non-agricultural sector is greater than that in the agricultural sector, while the results of grouping tests based on county-level and non-county-level cities remain robust. To further promote the economic development of counties, this paper gives specific suggestions in terms of enhancing the dynamics of county economic development, actively promoting the transformation and development of agriculture, and continuously improving factor productivity.

Key words Rural labor transfer;Labor productivity;County economy

基金项目 广东省哲学社会科学规划粤东西北专项(GD21YDXZYJ02);韶关学院博士科研启动项目“高标准农田建设对农地效率的影响研究”。

作者简介 欧阳博强(1989—),男,湖南郴州人,讲师,博士,从事农业经济理论与政策研究。*通信作者,讲师,博士,从事农业经济理论与政策研究。

收稿日期 2023-09-17

县域经济作为国民经济的基本单位,是城乡经济融合发展的重要纽带[1]。十九大以来特别强调要壮大县域经济,提出要把重点放在提高全要素生产率上,促进城乡一体化及地区统筹发展,使经济发展在质量上得到切实改善。2023年中央一号文件也强调,要培育壮大县域富民产业、实施“一县一业”强县富民工程和推进县域城乡融合发展[2]。而县域经济发展的核心是集聚生产要素并提高要素生产效率。根据新古典经济增长理论,要素资源从低效行业向高效行业转移的过程中,总的生产效率将得到进一步提高[3]。农村劳动力的乡城转移在一定程度上会促进劳动要素在各部门重新配置,进而提高部门生产效率和劳动要素的边际生产率。由于禀赋差异,粤东西北地区农业占比大、农村人口多,这决定了其农村劳动力的迁移规模及县域要素生产效率的提升空间。鉴于此,笔者分析了农村劳动力转移对县域劳动生产率的影响,并以粤东西北地区为例,对其进行实证检验,以期为促进县域生产效率提升以及区域经济协调发展提供参考。

1 理论分析

二元经济结构理论认为国民经济中同时存在2个部门,一个是具有大量的剩余劳动力的传统农业部门,另一个是能实现充分就业的现代城市工业部门[4]。在农业部门中存在着数量巨大的“过剩的劳动力”,然而在工业部门,劳动力依旧有一定的就业空间,并且工业部门的工资高于农业部门的工资,这就促成了农村剩余劳动力向工业部门转移的可能。而农村劳动力流向城镇是对人力资本进行再分配,也就是劳动要素从低效农业转向高效率产业,这一过程有助于提高整个经济的要素配置效率[5]。

根据二元经济结构理论,劳动力的迁移对一个国家的经济增长以及全要素生产力的增长都产生了显著的作用,且农业人口向城市迁移并进入非农部门是促进发展中国家经济发展的主要手段[6]。已有研究从理论上探讨了农村劳动力转移对地区经济发展的积极作用:一是农村劳动力流动会推动要素资源配置和产业结构的优化,进而促进地区经济发展,这是所谓的增长效应;二是农村劳动力流动会通过提高劳动者质量来提升部门产出效率,也就是效率效应[7]。从理论和实际情况来看,劳动力从农业部门流向非农部门会对要素分配结构进行改进,提升部门生产效率和劳动力要素的边际生产率[8]。农村劳动力乡城转移是当前新型城镇化进程中不可逆转的趋势。同时,第二、三产业的生产率较之第一产业的生产率高,并且经济发展迅速,可为劳动者提供大量工作机遇,吸引农村劳动力逐步多方位、多层次流入城市经济部门[9]。从县域层面来看,农村劳动力转移可以促进劳动力通过学习先进技术和实践经验等方式对县域技术进步产生影响;同时劳动力从农业部门流出会改善城乡经济部门的要素配置结构和优化县域内部产业结构,进而对部门效率产生影响[10]。农村劳动力转移到附近县、城镇地区或者发达地区非农产业务工,能够将一定数量的知识要素进行跨地区、跨部门的流动,知识外溢不仅有助于推进第二、三产业的劳动生产率提高,也对农业生产技术效率与技术进步具有促进作用,特别是推动现代化农业技术推广应用[11]。要素生产率的增长动能不仅包含技术进步,还反映在要素流动的配置结构方面[12]。通常情况下,农村劳动力要素从农业部门流向非农部门既会改善农业部门的要素配置结构,促进农业现代化发展,又会优化县域产业结构,有助于推动第二、三产业发展,产业结构趋于合理化从而提升整个部门效率[13]。

此外,产业部门存在生产率及其增长率的差异,且当要素资源从第一产业向第二、三产业转移时,会促进整体的生产率增长[14]。农村劳动力转移带来的技术进步和技术效率提升都会使单位时间内可生产的产品数量增加。农业部门劳动力外溢导致农业从事人口减少,为了保证农业部门的产值与发展,会激发本部门的技术进步和现代化步伐,其劳动生产率会有所提高。而非农部门由于吸收了大量劳动力,人口红利得以充分释放,且劳动力通过学习交流快速提高技术水平,增加产出效能,因此部门劳动生产率也随之提高。

鉴于此,该研究认为,农村劳动力转移会对县域劳动生产率产生积极影响,且该影响同时存在于农业部门和非农部门之中。

2 研究设计

2.1 数据来源

使用2006—2020年粤东西北45个县区15年的统计数据构建675组面板数据进行实证分析。原始数据来自各县域历年的统计年鉴《国民经济和社会发展统计公报》以及相关门户网站,数据中涉及的地区生产总值、固定资产投资存量等价值变量采用居民消费价格指数折算为以2006年为基期的实际值。

2.2 变量说明

(1)被解释变量。该研究的被解释变量为劳动生产率指标,包括县域总体劳动生产率、农业部门劳动生产率和非农部门劳动生产率。其中,县域总体劳动生产率使用县域从业人口人均GDP来衡量[15],农业部门劳动生产率使用农业部门从业人口人均产值衡量,非农部门劳动生产率使用非农部门从业人口人均产值衡量。

(2)核心解释变量。该研究的核心解释变量为农村劳动力转移指标,使用农村转移劳动人口对数值衡量,具体从乡村从业人口数中扣除第一产业从业人员数获得。由于农村劳动力转移会改变从业人员在城镇和乡村的分布,因此进一步利用城镇从业人口与乡村从业人口之比衡量农村劳动力转移情况,以此作为稳健性对照。

(3)控制变量。为降低分析误差,参考相关研究选取了一些可能影响县域生产效率的因素作为控制变量。具体包括:人均GDP对数值、人均社会消费品总额、城镇人口数和总人口数之比、居民储蓄存款对数值、金融机构贷款对数值、地方财政收入与GDP之比、固定资产存量对数值以及年末移动电话用户对数值。

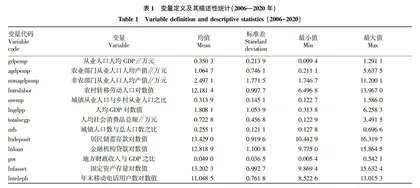

该研究涉及的实证变量的指标说明及描述性统计情况见表1。

2.3 实证模型

基于以往关于劳动生产率的研究,用下式定义劳动生产率:

Y=f(X,D) (1)

其中,Y表示被解释变量劳动生产率,劳动生产率是实际投入劳动力的产出效应,因此采用从业人口人均GDP来衡量劳动生产率。对于不同部门而言,农业部门劳动生产率则使用农业部门从业人口人均产值衡量,非农部门劳动生产率使用非农部门从业人口人均产值衡量。X表示核心解释变量农村劳动力转移指标,使用农村转移劳动人口对数值进行衡量。D为控制变量集合。