农业现代化语境下的土地细碎化治理理论框架

作者: 张晓勇 王刚 徐峰增

摘要 土地细碎化问题是阻碍农业现代化的主要因素之一。基于问题导向,尝试在农业现代化的语境下,从技术角度探讨土地细碎化治理的理论框架:首先通过构建区域未来农业现代化场景和农业生产要素配置范式,建立针对本区域的问题识别标准和参照物;以现状调查数据为基础,以范式特征为标准,进行土地细碎化问题识别与诊断,明确问题地块、农户、区域以及问题类型和影响程度;以问题可视化成果为基础,制定治理方案;通过方案评价,判别治理方案可行性,优化治理方案。土地细碎化治理理论框架的建立,有助于解决土地细碎化治理理论规范与农民认知之间的融合问题,为治理实践寻求有效路径。

关键词 农业现代化;土地细碎化;要素配置范式;理论框架

中图分类号 F301.2 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)17-0262-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.17.061

Land Fragmentation Governance Theoretical Framework in the Context of Agricultural Modernization

ZHANG Xiao-yong1,WANG Gang2,XU Feng-zeng1

(1.Nanjing ZhongCheng Planning&Design Consulting Co.,Ltd., Nanjing,Jiangsu 210019;2.Guanyun County Natural Resources and Planning Bureau,Guanyun,Jiangsu 222200)

Abstract The problem of land fragmentation is one of the main factors hindering agricultural modernization. Based on the problem-oriented, this paper attempts to discuss the theoretical framework of land fragmentation management from a technical perspective in the context of agricultural modernization:firstly, by constructing the regional future agricultural modernization scenario and agricultural production factor allocation paradigm, the problem identification standards and reference objects for the region are established. Based on the current situation survey data and using paradigm characteristics as the standard, the identification and diagnosis of land fragmentation problems were carried out, and the problem plots, farmers, regions, and the type and degree of impact of the problems were clarified. Develop governance plans based on the results of problem visualization; through program evaluation, determine the feasibility of governance plans and optimize governance plans. The establishment of the theoretical framework of land fragmentation governance is helpful to solve the problem of integration between the theoretical norms of land fragmentation governance and farmers’ cognition, and to seek an effective path for governance practice.

Key words Agricultural modernization;Land fragmentation;Element configuration paradigm;Theoretical framework

作者简介 张晓勇(1980—),男,江苏海安人,高级工程师,从事土地整治项目咨询、规划设计研究。

收稿日期 2023-10-12

土地细碎化是传统小农经济状态下的土地资源配置方式,它对于化解农业风险、缓解社会矛盾起到正面作用,是以农业人口数量庞大为特征的传统农业社会的理性选择[1]。然而,由于土地细碎化会阻碍技术变革、影响农民收入提高和农业产出提升,成为我国实现农业现代化的障碍。因此土地细碎化治理一直是学术界关注的话题。

关于土地细碎化的内涵,学术界争议与共识兼而有之。一般从3个角度测度土地细碎化:一是田块大小;二是农户(经营单元)经营规模;三是农户经营地块之间的空间距离[2-4]。土地细碎化虽有其历史必然性和合理性,但其负面影响较为明显:田块过小对机械效率、农作物产量存在显著负面影响;过小的农户经营规模,会导致农业成本的高企、农户收入过低以及农户提升技术效率的积极性受挫;农户经营田块的分散会导致农户整体效率的下降[5-6]。通过土地整理、“小田并大田”和土地流转等手段来解决土地细碎化问题成为普遍共识,但治理效果并不明显。尽管中国农业综合开发中的土地整理对提高土地质量和农业生产率起到了积极作用,但是对农地细碎化的减轻没有任何影响[7]。农地整治项目实施有助于减轻耕地细碎化程度,但效果不明显。项目实施管理者对土地平整的重要性认知较低,部分农民反对进行土地平整和权属调整,担心权益受到侵犯是主要原因[8]。近年来,土地流转确快速推进,以江苏为例:截至2021年3月,江苏省已流转土地超200万hm2,土地流转率超60%。没有确切数据可以表明,土地流转的主体是具备现代化农业经营能力的新型农业经营主体,土地流转后的经营效果存在疑问。

2023年中央一号文件提出:总结地方“小田并大田”等经验,探索在农民自愿前提下,结合农田建设、土地整治逐步解决细碎化问题,这是国家层面对土地细碎化治理提出了顶层设计和解决方案。如何通过有效的土地细碎化治理,解决农业现代化过程中的土地问题,需要从整体角度,系统性认识土地细碎化治理与农业现代化之间的关系,探索出有效的治理路径。目前,关于土地细碎化治理没有成熟的技术体系和系统理论,现有研究大多是基于各地自发治理行为,治理行动没有经过系统性的规划设计,治理效果没有经过科学的测评,很多相关研究成果没有转化成可供基层农民治理行动的依据,形成了理论与实践之间的断层。该研究尝试建立一个理论框架:以实现区域农业现代化为目标,形成农业规划构想,构建农业生产要素配置范式,作为土地细碎化治理过程中的参照标准和准则。通过科学识别和分析问题,制定系统性土地细碎化治理方案,并以经济评价结果为依据,判别方案的可行性并优化治理方案。

1 农业现代化语境下的区域未来场景和要素配置范式构建

1.1 传统农业向现代农业转型的背景和特征

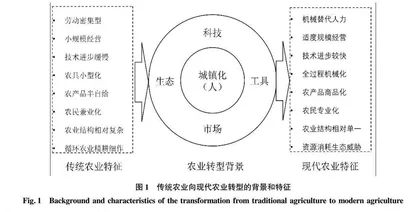

农业是国民经济的基础,农业的根本出路在于现代化,农业现代化是国家现代化的基础和支撑[9]。党的二十大报告提出,到2035年,我国要基本实现农业现代化。学术界对于我国农业现代化内涵的认识经历了一个不断深化的过程,一般认为,农业现代化是由传统农业向现代农业转化的历史过程,是在传统农业的基础上,通过不断应用现代进行科学技术,提高生产过程的物质装备技术水平,不断调整农业结构和农业的专业化、社会化分工,以实现农业的总要素生产率水平不断提高和农业持续发展的过程[10]。传统农业向现代农业转型是以人的城镇化为基础[11],科技、装备水平提升为支撑,在生态可持续的前提下,实现农业市场竞争能力的提升(图1)。

1.2 区域未来农业场景构想

《中华人民共和国农业法》规定了县级以上人民政府制定农业发展规划的责任和义务,农民的生产经营按照自主的原则进行,镇村一级农业农村的发展规划也由农村集体经济组织自愿进行。在快速城镇化和工业化的背景下,随着户籍政策的城乡二元体系被打破,农村人口快速向城镇流动,农业农村面临农田无人耕种、资源过度消耗等威胁,在农村社会经济环境发生重大变化的情况,乡村的产业结构和布局、人口就业和安排、资源要素统筹利用、基础设施建设和更新等需要进行长远规划和计划,以适应未来农业现代化的需要,这就是该研究提出的区域农业现代化未来场景的基础。

未来场景构建区别于传统的农业发展规划,它由农民集体参与,不拘泥于形式和内容的限制,不受行政审批的流程约束,按照自治的原则对自己未来家园和生活的计划,体现农民的意愿;未来现代农业场景的构建基于对农业的充分认知和对未来的科学预测,因此需要有专业人士的参与和指导,形成的成果具有专业性和可视性;未来农业场景构建需要充分体现国家意志,以经济发展为中心,接受粮食安全、环境友好和社会稳定方面的规则约束,以农业机械化、信息化、产业化、规模化、多元化、科技化为目标,合理配置好人的要素、土地要素、资本要素和科技要素(图2)[12]。

独立进行经济活动的自主权是宪法赋予集体经济组织的权利,《民法典》规定:未设立村集体经济组织的,村民委员会可以依法代行村集体经济组织的职能。由于农村人口的城镇化,部分集体经济组织人口减少、主体虚化,村民委员会成为农村集体经济组织实质性主体,农业生产组织、村庄规划议事、农村基层事务的组织都是在村级层面展开,以行政区为范围构建设想农业现代化的场景,具有现实意义的可操作性。农业产业特色、自然经济条件相似,且具有合作发展的意愿、有共同关切的问题的村,可以合并进行现代农业发展的构想和规划。

1.3 农业生产要素配置范式构建

解决农业资源要素配置问题,转变农业要素投入方式,是我国实现农业现代化的重点。西奥多·W.舒尔茨认为:通过提高农业的配置效率,即通过更有效的配置现有的土地、建筑物、设备和农业人口,能够实现一定的农业增长,但改造传统农业的关键是要引进新的现代农业生产要素-技术变化[13]。我国存在一定程度的农业生产要素错配问题,劳动力和土地是要素错配程度较高的两个农业生产要素,改善农业生产要素配置是农业发展的重点目标[14]。农业资源配置的核心问题是在季节性生产和现有资源禀赋条件下如何高效利用和配置劳动力资源[15]。要素配置的理想状态是达到帕累托最优,传统农民配置资源要素是以经验为基础,相对封闭,排斥新要素的投入,不同区域自然条件、社会经济条件的差异也决定了要素配置方式在区域之间的不可复制性。因此,针对特定区域,以自然社会经济发展现状为基础,通过试验等方式研究适合该区域,能够最大限度优化该区域要素配置的范式,作为村庄内农户在自主生产活动中的参照和约束规则就很有必要,避免了农村“一管就死、一松就乱”的问题。

在兼顾效率与公平的基础上,农业生产要素配置范式需要从地块、农户和集体经济组织3个视角,统筹以下4个方面的要素配置(表1):一是人的要素(有能力熟练掌握生产流程、生产技能,有制定种植制度和现代化经营管理能力,能够遵守规则);二是土地要素(合理田块标准、田块布局和经营规模,合理土地结构和完善基础设施配套);三是资本要素(投入机械装备、引进先进管理系统,构建盈利模式和销售平台,参与公共基础设施建设与维护);四是科技要素(公共服务结构主导技术转化、试验机构和农民教育培训)。通过明确要素的配置特征,实现农业发展理论的通俗化,兼顾理论先进性和实用性,实现要素配置效率提升。

2 区域土地细碎化问题识别与诊断

从目标导向视角,土地细碎化治理目标是在粮食安全和可持续发展的前提下通过治理实现生产效率、土地生产率、劳动生产率和土地有效利用率的提升,提高农民收入。田块面积、经营规模影响生产效率;田块面积、田块长度、田块宽度和农户承包地块集聚程度影响农业机械作业效率;田块面积影响水稻、小麦等农作物单产,过大和过小的田块规模都不利于提高农作物产量;农户经营规模扩大能够有效降低农业生产成本;地块灌排便利程度和交通便利程度对农业生产效率产生显著影响[16-22]。由于在土地合并和土地流转过程中,一般会涉及土地利用结构调整和承包经营主体的调整,而土地利用结构调整又与产业结构调整密切相关,产业结构和承包经营主体的能力水平间接影响农民收入。因此,该研究选取了11项内容作为评判地块、农户和区域是否存在土地细碎化问题的特征指标(表2)。