作物育种方法与实践课程思政教学案例库建设探索

作者: 李保云 宋伟彬 刘晨旭 宿振起 赵悦 曾昭海

摘要 自2020年5月教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》以来,中国农业大学非常重视课程思政建设,将“立德树人”贯穿教学始终,在国内最早实施课程育人大纲,将“培养什么人,怎样培养人,为谁培养人”作为教学重中之重。在研究生院课程思政教学改革项目的支持下,我们对研究生学位课“作物育种方法与实践”的课程思政案例进行了搜集和整理,并将其融合在整个课程教学过程中,收到了很好的教学效果,受到了学生的普遍欢迎。该课程于2022年被评为“北京市课程思政示范课程”。

关键词 作物育种方法与实践;课程思政;教学案例

中图分类号 S-01 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)17-0279-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.17.064

Construction of Ideological and Political Teaching Case Base of Crop Breeding Method and Practice Course

LI Bao-yun, SONG Wei-bin, LIU Chen-xu et al

(China Agricultural University, Beijing 100193)

Abstract Since the Ministry of Education issued the guiding outline for the ideological and political construction of courses in colleges and universities in May 2020, China Agricultural University has paid great attention to curriculum ideological and political construction, and put moral education throughout the teaching, and implemented the educational outline first in China. We put it first above all else that what kind of people we will cultivate, how to cultivate people and for whom we cultivate as the top priority of teaching. We collected and sorted out the ideological and political teaching cases with the support of the ideological and political program. We used the cases in graduate degree course Crop Breeding Methods and Practice, and integrated them into the whole course teaching process, which received good teaching results and was generally welcomed by the students. In 2022, the course was rated as the “Beijing Curriculum Ideological and Political Demonstration Course”.

Key words Crop Breeding Methods and Practice;Ideological and political education;Teaching case

基金项目 2023年北京高等教育本科教学改革创新项目“‘农学专业实验2’课程思政建设”;中国农业大学研究生专业课程思政建设项目“思政核心元素与作物育种实践的融合教学探索”(SZ202101)。

作者简介 李保云(1965—),女,山西临汾人,教授,博士,博士生导师,从事作物品质育种方面的研究。

收稿日期 2023-10-19;修回日期 2023-11-28

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调:要坚持把“立德树人”作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人。为了进一步落实习近平总书记讲话精神,全国各高校均开展了以课程思政为核心的教学改革。在此背景下,笔者在研究生专业课教学中,认真分析课程性质及课程目标,找出课程思政教育的元素,并建成课程思政教学案例库,案例库建设受到中国农业大学研究生院教改项目的支持。

1 课程思政的提出与现状

“课程思政”一词由曹文泽教授最早提出[1]。之后,全国各大高校广泛开展了课程思政教学实践。大学基础课程,如大学数学[2]、高等数学[3]、无机化学实验[4]、有机化学[5]、概率论与数理统计[6]等;工科课程,如工程材料及成形技术[7]、农林高校工科专业课程[8]等;生物学相关课程,如细胞生物学[9]、生物化学[10,11]等;园艺专业课[12]、园艺植物育种学[13]等;新工科课程[14];新农科课程[15]等,在课程思政功能建设、课程思政元素探索、课程思政教学体系构建、课程思政教学设计、课程思政教学方法与实践等方面进行了有益探索,取得了很好的成果,值得借鉴和推广。

“培养什么样的人,如何培养人,为谁培养人”一直是高等教育面临的首要问题。对国家而言,要培养的是合格的社会主义建设者和接班人。对高等农业教育工作者而言,这就要求在专业课教学过程中将“立德树人”贯穿始终,通过专业知识、专业发展历史中的重要人物和事件对学生进行思政教育,培养学生在生产实践与试验中运用专业理论知识勇于探索、勇于奋斗、勇于创新的优秀品质和爱国主义精神;增加学生科教兴农意识和爱农兴农情怀;鼓励学生肩负起历史的重任、树立为实现强国梦而奋斗的远大理想。

2 作物育种方法与实践课程特点

习近平总书记多次强调:“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己的手上。我们的饭碗应该主要装中国粮。”他还指出:“要下决心把民族种业搞上去,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全。”粮食稳,天下安。要保障国家粮食安全,首先要抓粮食生产。抓粮食生产的关键在人才培养。作物育种方法与实践正是与国家粮食安全发展战略密切相关的一门实践性和思想性相结合的培养作物育种人才的课程。

2.1 创新教学理念,坚持“立德树人”

坚持 “立德树人”贯穿始终的教学理念。在教学过程中,我们将思政元素渗入教学内容中,把学生“学什么,为什么学,怎么学和为谁学”作为抓手,将课程思政建设目标设定为:培养学生传承发扬老一辈农大人“解民生之多艰”的优良传统;培养学生时刻牢记“辩证思维”和“科学创新”意识;培养学生牢固树立“爱岗敬业”“成才报国”的理想。使学生明确青春只有在实现中国梦奋斗的新征程上才能绽放出美丽的光彩。

在价值观层面,以“立德树人”为引领,培养学生“农为国本”的爱国爱农情怀;培养学生“实事求是”“尊重科学”的科学精神和“吃苦耐劳”“持之以恒”“勇于创新”的科学品格;培养学生高尚的“职业道德”和“责任担当”意识;培养学生运用“辩证的思维方式”分析问题、解决问题的能力。

在知识层面,培养全面掌握作物育种理论、作物育种方法和技术的人才。

在能力层面,培养能独立、灵活开展作物育种工作的人才;培养具备自主学习、创新创业和团队合作能力的人才。

2.2 重构课程内容,融入思政元素

2.2.1

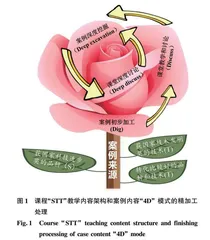

STT内容架构。根据专硕培养目标“以理论联系实际”为主的特点,本课程确立了以案例分析为主的原则。在此基础上,我们进行了教学内容的重构,提出了STT教学内容架构(图1)。即教学所用案例来源于获国家科学技术进步(Science and technology progress)奖的品种、获国家技术发明(Technical inventions)奖的育种技术、生产转化(Transformation)效果比较好的作物品种和育种技术等。如获国家最高科学技术奖的“杂交水稻”和“小麦远缘杂交”成果;获国家科学技术进步一等奖的“矮败小麦及其高效育种方法的创建与应用”;获国家技术发明一等奖的“冬小麦新种质‘矮孟牛’的创造和利用”;生产转化效果较好的小麦品种“农大753”等。这些鲜活的案例内容既是对新中国成立以来特别是改革开放以来我国作物育种成就的总结,更能提升同学的民族自豪感和对将来从事作物育种事业的自信心,本身就是一场生动的爱国主义教育。

2.2.2

“4D”加工模式。选好案例内容后,对其进行“4D”模式(图1)的精加工处理。即按案例教学的要求,对案例内容进行初步加工(Dig);后经课堂教学和讨论(Discussion)产生新的灵感和收获;在此基础上,进一步对案例进行深挖掘(Deep excavation);再应用于课堂教学,并进行深度讨论(Depth discussion)(图1)。例如对“矮败小麦及其高效育种方法的创建与应用”案例的加工经过了:①初步加工——通过获奖材料、相关研究论文和专著等资料的整理,形成案例分析初稿;②课堂讨论——教师和学生在线下课堂对案例中的显性核不育基因定位方法、矮败小麦的创制及其在小麦轮回选择中的应用进行充分讨论,在显性核不育基因定位和特殊材料创制方面进行了补充;③深度挖掘——教师和学性对以上课堂讨论内容进行深度分析,以便作为下一轮教学讨论的重点内容;④深度讨论——青年教师和研究生受矮败小麦用于小麦品种选育的启示,进行了矮败小麦与单倍体育种融合的探索,取得很好的研究成果,研究论文发表于《Plant Communication》上。师生在此过程中,既是学习者,也是参与者,更是课堂深度学习的主角,提升了学生学习的主动性,使学生真正明白了学什么,怎么学,为什么学;教师明白了教什么,怎么教,为什么教,真正实现了教学相长。

2.2.3 多元思政。在以上工作基础上,力求将课程内容与学生人格塑造、科学精神培育、专业知识传授和创新能力培养紧密融合,形成了课程独有的课程思政特色。在课程思政内容供给方面,每个育种案例都蕴含着丰富的思政教育元素,李振声先生和小麦远缘杂交;蔡旭先生及其小麦人生;李晴琪先生和他创造的矮孟牛;刘秉华先生及其创制的矮败小麦;陈绍江先生和单倍体育种等内容中都蕴含着爱国、创新、坚韧、专注等丰富的思政元素。在每个育种案例中均涉及作物育种目标的制定,从中可以感受到育种家的为国育种、解民生之多艰的梦想与情怀。如袁隆平先生和他的杂交水稻中蕴含的“禾下乘凉梦”、蔡旭先生坚持的“我国麦产改进之首要目标为谋国麦之自给自足,杜绝洋麦之输入……”和他们立志解决我国人民饥饿问题的志向;在育种案例的理论知识中,无不体现出其创新元素和实践应用理念。如自20世纪60年代发现“野败”以来,杂交水稻的三系杂交稻、两系杂交稻、一系杂交稻(目前正在研究探索中),每一步都是在创新中发展,并成功用于育种实践的。在育种案例理论与实践的结合中,更能感受到育种科学家的创新与坚持、协作与奉献。如太谷核不育小麦的发现、显性核不育基因的定位和克隆、矮败小麦的创制经过了近40年的历程,期间经过了联合攻关、老一辈、新一辈和下一辈科学家的接力,才取得不俗的成绩。在育种案例中涉及的育种科学家的思维活动,也体会到作物育种研究中的灵活与创造的重要性。如玉米单倍体育种中,育种家受高油玉米遗传的启发,利用高油玉米和玉米单倍体诱导系创制高油诱导系,解决了单倍体鉴定困难和效率低的问题。

2.3 深入案例分析,助力学生发展

在教学过程中,针对每一个作物育种案例,从3个维度出发:①从作物遗传改良的原理和育种技术出发,使学生掌握育种基本理论知识;② 从作物育种的主要目标性状出发,全面分析不同历史时期的育种重要目标性状,使学生学会解决具体工作中主要矛盾的思维方式;③从传统作物育种方法出发,逐步延伸到现代科技技术在育种中的应用,特别是人工智能在未来育种中的应用,使学生认识到限制目前我国作物育种成效的“卡脖子”技术,并立志用创新的、先进的技术促进我国作物育种事业的快速发展。