大豆根瘤菌与菌根真菌的协作对盆栽大豆生长的影响

作者: 颜尘栋 吴书凤 张鑫鹏 黄德龙 魏浩 车欣宇

摘要 以大豆为原材料,通过盆栽试验,设置单接菌根真菌、单接大豆根瘤菌和同时接种菌根真菌和大豆根瘤菌处理,以都不接为对照。研究不同接种对植株株高、茎粗、根长、结瘤数量等的影响。结果表明,土壤灭菌的发芽率高于未灭菌的发芽率。大豆根瘤菌的每盆中大豆苗的株数最多,所结根瘤数量最多,说明大豆根瘤菌能够促进大豆苗的生长,菌根真菌与大豆根瘤菌混合处理植株茎粗最高,所结的根瘤单个重量为0.007 g,添加菌根真菌的处理,植株叶片的叶绿素含量及氮含量最低,大豆的发芽率最低,但单株所结根瘤数最多,说明菌根真菌与大豆根瘤菌混合施用可以促进根瘤的形成和发育。

关键词 菌根真菌;大豆根瘤菌;盆栽

中图分类号 S565.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)18-0133-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.18.028

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Effect of Collaboration Between Soybean Rhizobia and Mycorrhizal Fungi on the Growth of Soybean Potted Plants

YAN Chen-dong,WU Shu-feng, ZHANG Xin-peng et al

(Beijing Century Ames Biotechnology Co., Ltd., Beijing 100000)

Abstract Using soybeans as raw materials, pot experiments were conducted to set up treatments with single inoculation of mycorrhizal fungi, single inoculation of soybean rhizobia, and simultaneous inoculation of mycorrhizal fungi and soybean rhizobia, with no inoculation as the control. The effects of different vaccinations on plant height, stem thickness, root length, and nodule number were studied. The results showed that the germination rate of sterilized soil was higher than that of unsterilized soil. The number of soybean seedlings and the number of nodules formed by soybean rhizobia were the highest in each pot, indicating that soybean rhizobia could promote the growth of soybean seedlings. The mixed treatment of mycorrhizal fungi and soybean rhizobia had the highest stem thickness and a single nodule weight of 0.007 g. The treatment with added mycorrhizal fungi had the lowest chlorophyll and nitrogen content in plant leaves and the lowest germination rate of soybeans, but the number of nodules formed by a single plant was the highest, indicating that the mixed application of mycorrhizal fungi and soybean rhizobia could promote the formation and development of nodules.

Key words Mycorrhizal fungi;Soybean rhizobia;Pot

作者简介 颜尘栋(1995—),男,黑龙江哈尔滨人,硕士,从事根瘤菌工业化生产研究。

收稿日期 2023-09-07

大豆是一年生草本植物,我国各地均有栽培,亦广泛栽培于世界各地,是世界上最重要的豆类。大豆是我国重要粮食作物之一,大豆最常用来做各种豆制品、榨取豆油、酿造酱油和提取蛋白质[1]。菌根真菌和大豆根瘤菌既能单独生存于宿主植物根部,也能共同协作形成二菌一宿主的三重共生体系[2]。研究发现,宿主植物对土壤中存在的菌根真菌可以自动识别,接纳菌根真菌,为其提供生长所需营养;同时菌根真菌可以帮助宿主吸收土壤中的养分,特别是难以移动、难以溶于水的矿物质,如磷等,从而形成一种共生互助的形式[3]。大豆根瘤菌能侵染豆科植物形成根瘤进行生物固氮。菌根真菌对豆科植物有较好的共生性能[4],促进豆科植物生长及根瘤固氮作用的发挥。杨何宝等[5]研究表明接种根瘤菌可以提高紫花苜蓿株高、根长、地上鲜重、根鲜重、总生物量和瘤鲜重。豆科植物双接菌根真菌和大豆根瘤菌的优越性一般高于单接种[6]。Adhokya等[7]研究表明双接种使豆科植物根部的根瘤数增加。菌根真菌可以为植株提供磷素的吸收用以弥补大豆根瘤菌在固氮时对磷吸收的短板,菌根真菌亦可促进植物的光合作用,为土壤中的微生物提供更多的碳水化合物,促进大豆根瘤菌固氮作用的发挥[8-9]。目前国内对于单独使用的大豆根瘤菌与菌根真菌有较多的实例,但对于两者共同使用的报道非常有限,在两者共同使用的情况下,对于大豆植株而言,可以形成菌根真菌-豆科植物-大豆根瘤菌三重共生体[10]。Jia等[11]通过meta分析发现,菌根真菌和大豆根瘤菌双接种并未对宿主植物的生长产生显著的加和效应,主要受到环境养分、宿主植物的生长阶段等因素的影响,因此,笔者研究单接与混合对大豆生长的影响,以期为菌根真菌与大豆根瘤菌的协作提供相应的理论支持。

1 材料与方法

1.1 试验材料

大豆根瘤菌由北京世纪阿姆斯公司进行筛选和保存,编号为LX。菌根真菌由中国农业大学提供,菌沙中菌根真菌孢子含量为8~10个/g。大豆种子由北京世纪阿姆斯公司提供。供试土壤为北京世纪阿姆斯外土地0~30 cm 表层土。对于土壤的处理分为2种:第一种正常土壤,用大花盆(顶部直径25.0 cm、底部直径17.5 cm、深20.0 cm);第二种是经过160 ℃、8 h的灭菌处理,用小花盆(顶部直径15.5 cm、底部直径11.5 cm、深15.0 cm)。在大花盆中每盆种20颗种子;小盆中每盆种6颗种子。

1.2 试验方法

试验在北京世纪阿姆斯大棚中进行。采用盆栽的形式,在将土壤处理完毕后,按照大花盆6 kg、小花盆2 kg的量分装土壤。大豆种子提前称好重量,菌根真菌菌沙按照每颗种子1 g菌沙的接种量进行穴施,大豆根瘤菌使用菌液对大豆种子进行拌种,依照10 mL/kg的菌液进行拌种,先加菌沙再种入大豆种子,保证在发根之后能第一时间接触到菌根真菌。

土壤灭菌:单接种大豆根瘤菌LX(ML);菌根真菌与大豆根瘤菌双接种(ML+AMF)。

土壤不灭菌:不接种任何微生物(CK);单接种菌根真菌(AMF);单接种大豆根瘤菌LX(L);菌根真菌与大豆根瘤菌双接种(L+AMF)。

以蒸馏水处理作为不接种对照,大豆盆栽需28 d。每个处理进行3次重复试验。

大盆每盆播种20株大豆,小盆每盆播种6株大豆。考虑种子有损伤的情况,共计需要400颗大豆种子。依据种子数量,共需菌沙360 g,根据大豆种子的重量,需大豆根瘤菌菌液1.25 mL进行拌种。

1.3 测定项目与方法

在盆栽生长40 d时对植株进行发芽率、株高、茎粗、根长、根干重、每盆株数、根瘤个数、根瘤重量、单个根瘤重、每株根瘤数、叶绿素、氮含量的测量。

发芽率=发芽株数总播种数×100%

株高、茎粗、根长用游标卡尺进行测量,3个重复取平均数。将根上的根瘤取下,进行单个根瘤及总根瘤重的测量,将取下根瘤的根烘干至恒重后测量其干重取平均值。将取下的根瘤进行计数、称重、保存。

采用叶绿素仪测量叶片中叶绿素及氮素含量,3个重复,取平均数。

2 结果与分析

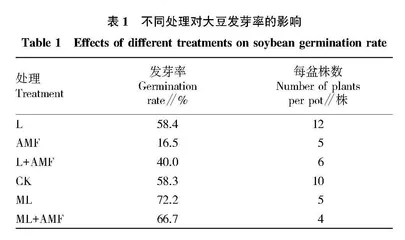

2.1 不同处理对大豆发芽率的影响

由表1可知,发芽率表现为ML>ML+AMF>L>CK>L+AMF>AMF。灭菌土壤中的大豆发芽率高于未灭菌的土壤。对土壤进行灭菌,土壤较为纯净,不会有其他草籽、微生物等对大豆种子产生干扰,能让大豆种子更好地获得土壤中的养分。而灭菌土壤中只接大豆根瘤菌的发芽率高于混合施用,说明根瘤菌在无菌条件下对植株的生长更有益处。

有菌根真菌加入比没有菌根真菌的发芽率低,菌根真菌和大豆根瘤菌的发芽率高于单独接种菌根真菌,但低于对照组的发芽率,原因可能是植株前期对营养的需求量不大,菌根真菌无法提供帮助,同时菌根真菌为了生长会与种子争取土壤中的营养成分,使得大豆发芽率下降。菌根真菌与大豆根瘤菌混合的处理发芽率远高于只接种菌根真菌的处理,说明大豆根瘤菌的存在可能会减弱这种竞争。

2.2 不同处理对大豆地上部生长的影响

由表2可知,株高表现为L>L+AMF>CK>AMF>ML>ML+AMF;茎粗表现为L+AMF>L>AMF>ML>CK>ML+AMF;叶绿素含量表现为L+AMF>L>CK>ML>ML+AMF>AMF;氮含量表现为L+AMF>L>CK>ML>ML+AMF>AMF。

在茎粗、叶绿素和氮含量方面,L+AMF均最高,株高与只接种大豆根瘤菌的处理组相近,同时只接种菌根真菌的处理组株高低于对照组,说明菌根真菌对植株的地上部分生长起到一定的抑制作用,茎粗比只接种根瘤菌处理高0.18 mm,表明菌根真菌和根瘤菌混合可使植株吸收营养的能力变强。L+AMF处理叶绿素含量多于根瘤菌处理3.5,叶绿素含量多光合作用越强。同时叶绿素含量与Zn、Cu等植物必需元素以及一些微量元素有较大关系,叶绿素含量上升也意味着这些元素含量上升。L+AMF处理氮含量高于根瘤菌处理1.1 mg/g。说明菌根真菌和大豆根瘤菌混合可以促进植株的生长发育,同时提高植株对氮素的吸收。

灭菌土壤与未灭菌土壤地上部各数值相似,并未因盆小而出现长势不好的情况,说明大豆种子在灭菌的土壤生长更好,同时只接种根瘤菌的处理各指标都优于混合施用,因此可以推测根瘤菌适合在无菌环境下促进植物生长,而菌根真菌想要发挥更大的作用,要周围的环境中存在一定量的逆环境。

2.3 不同处理对大豆根系结瘤的影响

由表3可知,根长表现为L+AMF>AMF>CK>L>ML>ML+AMF;根干重表现为CK>L>L+AMF>ML>ML+AMF>AMF;根瘤个数表现为L>CK>L+AMF>AMF>ML>ML+AMF;根瘤重量表现为L>L+AMF>CK>ML>AMF>ML+AMF;单个根瘤重表现为L+AMF=ML+AMF>CK>L=ML>AMF;单株根瘤数表现为L+AMF>L>CK>AMF>ML>ML+AMF。

菌根真菌与大豆根瘤菌混合处理的根长最长,有菌根真菌加入的处理组,根长都较长,说明菌根真菌可以极大地促进植物根的生长,比对照组的根长多120 mm。单个根瘤重量最大,结瘤方面,所结根瘤较大,虽然未出现超级结瘤的现象,但根瘤比只接种根瘤菌的处理重0.002 g。每株所结根瘤数比只接根瘤菌处理组多7个。但由于发芽率较低,植株数量是仅接根瘤菌处理的50%,使得根瘤数量、根瘤总重量、根干重较低。