西蜀园林造园艺术在川西林盘保护性开发中的应用

作者: 杨寒迪 欧阳丽娜

摘要 通过对川西林盘和西蜀园林自然意境、空间布局、文化底蕴、环境要素4个方面的分析,表明川西林盘和西蜀园林具有密切的内在联系。以三鱼萌狮文化村为例,从“道法自然”的设计理念,到乡土文化的保护与创作,再到山水、植物、建筑的精细化景观营造等多个角度,对西蜀园林造园艺术如何在川西林盘保护性开发中加以应用进行了阐述。借此表明,西蜀园林的造园艺术通过继承和发展可以应用到川西林盘的保护性开发中,通过对西蜀园林和川西林盘必要的文化融合研究可以为探索公园城市的乡村表达,最终构建起生态环境优美、城乡融合发展的公园城市体系提供新路径、新方法。

关键词 西蜀园林;川西林盘;公园城市;乡村振兴

中图分类号 TU986 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)19-0081-07

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.19.018

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Xishu Gardening Art in the Conservation Developoment of Linpan in Western Sichuan

YANG Han-di1, OUYANG Li-na2

(1.School of Geography & Resource Science, Neijiang Normal University,Neijiang, Sichuan 641000;2.School of Architectural Engineering, Neijiang Normal University, Neijiang, Sichuan 641000)

Abstract Through an analysis of the natural ambience, spatial layout, cultural essence, and environmental elements of the Sichuan-West Forest Plateau and Western Sichuan gardens,this paper reveals a close intrinsic connection between them. Taking the Three Fish and Sprout Lion Cultural Village as an example, the paper elaborates on how the garden art of Western Sichuan, from the design philosophy of “harmony with nature” to the preservation and creation of local culture, is applied in detail to the meticulous landscape construction of mountains, water, plants, and buildings in the protective development of the Sichuan-West Forest Plateau. This demonstrates that the garden art of Western Sichuan, through inheritance and development, can be applied to the protective development of the Sichuan-West Forest Plateau. Through essential cultural integration studies between Western Sichuan gardens and the Sichuan-West Forest Plateau, it provides a new path and method for exploring the rural expression of park cities, ultimately constructing a park city system with a beautiful ecological environment and integrated urban-rural development.

Key words Xishu garden;Linpan in Western Sichuan;Park city;Rural revitalization

基金项目 内江师范学院2023年度校级科研项目-青年项目(2023-QN08)。

作者简介 杨寒迪(1994—),女,四川内江人,工程师,硕士,从事风景园林、城乡规划研究。

收稿日期 2024-03-08

2018年2月,习近平总书记在四川调研时首次提出“公园城市”理念,自此,成都市开启了建设美丽宜居公园城市的探索实践,并引起全国广泛的关注[1]。2022年5月,成都市委、市政府印发《成都建设践行新发展理念的公园城市示范区行动计划(2021—2025年)》进一步指出建设公园城市要突出“公园城市乡村表达”等核心功能,探索公园城市的“乡村表达”成为深入实施乡村振兴及实现城乡融合发展的重要抓手[2]。西蜀园林作为中国园林的四大体系之一,构成了四川公园城市建设的底蕴和基础[3]。川西林盘作为成都平原上最具代表性的乡村景观[4],是践行公园城市理念的重要空间载体[5]。近年来,随着乡村建设发展,川西林盘被逐步引起重视,出现了大邑“稻乡渔歌”、竹艺村、官塘村等大量的优秀川西林盘项目,但是同时也出现了一些问题,尤其在景观方面表现出风貌混乱、景观异质性降低、人工化痕迹过重,甚至林盘资源被破坏的现象。

在这样的背景下,笔者选取川西片区具有代表性的西蜀园林和典型的川西林盘作为研究对象,通过实地勘察和理论研究对两者进行对比分析,探究两者之间的内在联系,并以成都东部新区三鱼萌狮文化村为例,分析西蜀园林造园艺术在川西林盘保护性开发中的应用手法,为西蜀园林造园艺术在公园城市背景下的传承与发展提供新路径新方法,为全面推动美丽乡村建设,打造具有成都地域特色的川西林盘景观提供借鉴和参考。

1 研究分析

1.1 川西林盘与西蜀园林的研究现状

川西林盘源自我国上千年农耕文化,是在历史进程中逐渐形成的一种由园林、水渠、民居、耕地组合而成的复合型乡村聚落[4]。目前国内的研究主要集中在“川西林盘保护与发展研究”“川西林盘植物群落景观研究”及“川西林盘园林艺术及景观空间格局研究”方面。西蜀园林作为中国园林的大体系之一,是巴山蜀水的地方性园林,有着四川独有的造园思想和地域文化特色,构成了四川公园城市建设的底蕴和基础[3]。目前,西蜀园林在现代城市景观建设方面有着诸多实践和理论研究,在研究方向上主要集中在历史、美学、文化特性、造园艺术、旅游开发等方面[6],而在乡村景观中的表达与理论研究相对较少。

从西蜀园林及川西林盘的研究动态来看,西蜀园林和川西林盘都属于近年来的研究热点。其中对于西蜀园林美学方面的研究,总体研究更偏向于对古典西蜀园林的美学与意境的总结,在城市及乡村建设中的实践和运用研究相对较少。而在川西林盘保护性开发中对园林艺术的研究更偏向于传统造园理念的运用以及林、田、水、宅田园要素的打造,与西蜀园林直接相关的研究仅有1篇,且是对川西林盘与典型西蜀园林景观空间关联性方面展开的分析,暂时鲜见西蜀园林造园艺术在川西林盘中表达方面的相关研究。

1.2 研究对象

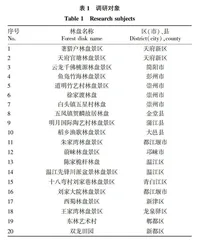

通过对2007—2018年市域林盘的摸底显示,在城镇化的影响下,川西林盘数量、密度衰减显著,自然形态的林盘风貌退化严重。因此,自2018年以来,成都市陆续开展林盘整治工作,启动100个川西林盘保护修复,打造20个精品林盘的计划。截至2024年1月,已确立6批A级林盘景区。该研究主要选择这6批A级林盘中的20个代表性林盘(表1),对成都15个区、市、县展开调研,研究川西林盘和西蜀园林的内在联系,总结西蜀园林造园艺术在川西林盘保护性开发中的应用方法。

1.3 目的及意义

西蜀园林是公园建设的底蕴和基础,川西林盘是西蜀园林的自然性表达,它们具有密切的内在联系,西蜀园林的造园艺术是可以在乡村建设中被借鉴与发展的。研究西蜀园林造园艺术在川西林盘保护性开发中的应用对于保护与传承西蜀园林,提升川西林盘的美学价值,全面推进乡村振兴,高质量建设生态环境优美、城乡融合发展的公园城市体系,打造具有区域特色的公园城市乡村景观具有重要意义。

2 川西林盘与西蜀园林的内在联系

2.1 飘逸宁静的自然意境

川西林盘是成都平原及丘陵地区独有的农村居住环境形态,是农家院落和周边高大乔木、竹林、河流及外围耕地等自然环境的有机融合[7],有着非常独特且典型的蜀地特征。“田、林、水、院”共同构建起了宁静致远、疏旷自然的田园氛围和茂林修竹、蜀风雅韵的诗意情操(图1)。西蜀园林作为川西林盘的自然表达,受蜀地特殊的自然山水地貌的影响,早期就呈现出“崇拜自然、模仿自然”的特征[8]。因此,西蜀园林在环境营造上除了具有其独特的纪念氛围与文人气质,也或多或少体现着川西林盘的自然飘逸与山水画境。如杜甫草堂里的草堂通过临水布局(图2),竹林与民宅搭配,营造出的园林空间既具有川西林盘自然质朴的乡野特色,又具有宁静致远的诗意氛围。

2.2 “道法自然”的空间布局

川西作为道教的发源地,川西林盘在选址、布局上深受“道法自然”的影响。通过数千年川西民居与自然环境、社会环境、生产力发展之间的相互适应,川西林盘在空间布局上讲求与自然的和谐[9],总体呈现出“小聚集、大散居”的模式[7]。在选址和空间营造上,有着水贯宅田、竹林人家、山野村居等丰富自由的形式,形成了与自然融为一体和谐共生的林盘院落空间(图3)。西蜀园林萌芽于先秦时期,与川西林盘相伴相生,其在空间布局上也讲究因地制宜,注重自由的空间变化,仿照自然中、林盘中的景观元素空间组织形式进行建筑、山石、植物、路径等布局。相较于川西林盘,西蜀园林在空间布局上更为精致有序,除了在部分园林中具有典型的“小集中、大分散”的特征,其整体造园遵循崇尚自然的理念,在尽可能保留原有地形地貌的基础上,注重空间的变化,通过更为精致有序的规划,呈现出建筑分布集中,周围的植物、溪流、荷塘相处映衬的自然特色岛居景观(图4)。

2.3 丰富深厚的文化底蕴

川西林盘作为农耕文明的典型载体,除了具有祠堂庙碑、耕作技艺、乡风习俗等传统农耕文化特质,也具有深厚的历史底蕴和浓郁的西蜀文化氛围。林盘因其悠久的历史,经常可见砖雕石刻、灌渠水利、寺庙道观等西蜀文化遗产。除此之外,西蜀作为文化繁荣之地,自古就吸引了大量文人墨客来此游历定居,涌现出了大量歌颂川西林盘的千古名句,也留下了许多名人旧居。如温江区陈家桅杆林盘、金堂县五凤镇贺麟故居林盘(图5)、新津西蜀林盘中的九品艺坊(图6)等,这些都赋予了川西林盘独特的乡贤文化和书香气质[7]。而西蜀园林也深受西蜀文化的熏陶,除祠宇园林、寺庙园林、衙署园林、陵寝园林等园林外,大多是通过修复名人故居或选址修建而来的名人纪念园林,这些园林都注重对物质文化与非物质文化的保护与传承。以名人纪念园为例,其十分重视对书法、绘画、文学等艺术的融合,从景点营造到题刻壁画,善用诗文之意造园,展现文风浓郁、格调高雅的美学品格,为西蜀园林增添了一抹浓重的文人气息。如,成都望江楼公园的竹景观就为纪念诗人薛涛以竹自喻而造(图7)[10],眉山三苏祠中的“八风亭”“海棠亭”(图8)也是出自苏轼的诗篇。虽然川西林盘和西蜀园林都是西蜀文化的重要载体,但西蜀园林因为发展时间长,具有较为系统的造园艺术研究,在西蜀文化的保护与传承方面作出了积极的贡献,这也是川西林盘在未来的发展中可以学习借鉴的地方。