“三权分置”盘活空心村宅基地资源实现路径

作者: 田云腾

摘要 自2018年中央一号文件正式提出宅基地“三权分置”制度,宅基地制度改革进入了新阶段,此阶段的目标导向为弱化保障功能与强化财产功能。在全面推进乡村振兴背景下,具备空心化特征的村庄是乡村振兴的难点,而土地资源是乡村产业发展不可或缺的要素,利用存量宅基地资源同时赋予农民更多财产权是打破“空心村”土地困境的关键突破口。“三权分置”作为新时期的宅基地制度安排,应当动态地同乡村振兴战略相结合,合理消化村庄闲置宅基地资源。基于此,如何促进“空心村”宅基地“三权分置”有效实现从而助推盘活土地资源是当前的重要问题,通过分析河南省南阳市11个行政村的闲置宅基地现状,并提出相关政策建议。

关键词 宅基地;“三权分置”;“空心村”

中图分类号 F 321.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)20-0241-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.20.057

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

The Implementation Path of Three Rights Separation and Revitalization of Hollow Village Homestead Resources

TIAN Yun-teng

(Henan University of Economics and Law, Zhengzhou,Henan 450046)

Abstract Since the No. 1 central document of the Central Committee of the Communist Party of China (CPC) formally put forward the system of “separation of three rights” for homestead in 2018, the reform of homestead system has entered a new stage. The goal of this stage is to weaken the security function and strengthen the property function. In the context of comprehensively promoting rural revitalization, villages with hollow characteristics are the difficulty of rural revitalization, and land resources are an indispensable element of rural industrial development. Utilizing existing homestead resources while endowing farmers with more property rights is the key breakthrough to break the land dilemma of “hollow villages”. As a new arrangement of the rural homestead system in the new era, the separation of three rights should be dynamically combined with the rural revitalization strategy, and the idle rural homestead resources should be reasonably digested. Based on this, how to promote the effective implementation of the “three rights separation” of “hollow village” homesteads and help promote the revitalization of land resources is an important issue at present. This article analyzes the current situation of idle homesteads in 11 administrative villages in Nanyang City, Henan Province, and proposes relevant policy recommendations.

Key words Homestead land;“Separation of powers”;“Hollow village”

人地关系在正式制度与非正式制度交织的乡村治理中占重要地位,在维护乡村社会秩序稳定中起重要作用。习近平总书记在2022年12月23—24日的中央农村工作会议上强调,深化农村改革,必须继续把住处理好农民和土地关系这条主线[1]。农村人地关系极其重要,其中宅基地问题不仅是政策焦点,更是农村地区长治久安的润滑剂,而从经济角度看,合理消化利用存量宅基地、扩大集体建设用地更有利于促进城乡之间要素流动。

中华人民共和国成立后,农村宅基地的发展阶段经历了宅基地农民单一产权时期、宅基地“两权分离”时期和宅基地“三权分置”时期的演进[2]。宅基地制度演变与农民的观念息息相关,农户家庭世代繁衍积累下来的财产主要体现为“祖宅”“祖屋”和“田宅”[3]。随着市场经济的进一步改革深入,农民对于宅基地产权特别是财产权的归属感更加强烈。然而,在农村普遍空心化的背景下,农民心中这一根深蒂固的观念与现行宅基地制度依旧存在微妙的冲突。农村空心化是由于农村人口向第二、三产业转移就业引起人走屋空的现象,以及宅基地普遍建新不拆旧、新建住宅逐渐向外围扩展导致的一种“外扩内空”的不良演化过程[4]。具备空心化特征的农村是乡村振兴中的难点,“空心村”闲置宅基地过多,如果不充分利用会造成大量土地闲置,而土地资源在全面推进乡村振兴过程中起着重要作用,合理规划“空心村”宅基地布局,利用存量宅基地资源同时赋予农民更多财产权是打破“空心村”土地困境的关键突破口。2018年,基于第一批宅基地改革试点中各地区的成效,中央一号文件首次提出探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”[5]。宅基地“三权分置”改革是落实乡村振兴战略、保障农民安居乐业的基础平台和必要抓手[6]。“三权分置”作为新时期的宅基地制度安排,应当动态地同乡村振兴战略相结合,合理消化村庄闲置宅基地资源。鉴于此,如何因时因地制宜推进“三权分置”从而助推盘活“空心村”土地资源是摆在当下的重要议题。

1 空心村宅基地基本现状与现实困境

1.1 基本现状:闲置成为常态

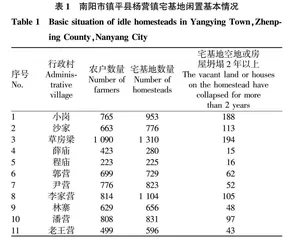

该研究选取南阳市镇平县杨营镇下属11个行政村的调查数据,由笔者走访调查所得,见表1。所选11个行政村共性问题是村庄宅基地大量闲置,其中闲置宅基地数量主要取决于所选行政村户口基数。

杨营镇仅仅是全国农村宅基地现状的缩影,根据第三次全国农业普查数据,全国现有农村宅基地数量大概为25 972万处,2019年,王良健等专家通过统计学的方法对农村宅基地进行研究,得出农村宅基地的空心率为29%,按这个数据计算,全国有7 568万处宅基地处于闲置状态。这是一个极其庞大的数字,它不仅揭示了全国宅基地闲置过多的现象,而且预示着合理消化存量宅基地是乡村振兴下一步的重点工作。

这些处于闲置状态的宅基地大致分为以下2类:

继承性闲置。一是祖上传下来的老宅基地,年轻人独立一户已经有了宅基地,所以这种一般很少有人居住,多数处于闲置状态。二是年轻人成家立业后,选择另立门户,重新在其他宅基地上建设房屋,原来的宅基地就处于闲置状态。三是子女继承宅基地后,外迁到其他地方,宅基地自然也闲置下来。

流动性闲置。一是大量农民工长期进城打工,房屋长期处于闲置状态,无人居住。二是部分农民工在市民化的浪潮下,在城市购置房产进城定居,农村房屋就成为闲置状态,这类情况存在很大部分的危房甚至坍塌住房,不仅造成资源闲置而且影响村容村貌。三是农民自身买卖宅基地产生闲置,虽说宅基地不能买卖,但农民通过村落内部交易,就产生了闲置宅基地。

1.2 盘活“空心村”闲置宅基地的迫切需求

1.2.1 城乡资源双向流动,乡村结构亟待调整。

近年来,随着城乡融合战略进一步深入,大量资源的涌入带来乡村产业发展用地需求不断增加,而宅基地制度的滞后性与不适应性越发明显。宅基地制度安排导致农民仅有宅基地使用权而缺乏完整的财产权利,由于各项异质性因素,农民退出意愿并不强烈。因此,农村出现了大量人走地不动、建新不拆旧的现象,导致农村建设用地紧缺,土地资源不能得到适度集聚和合理利用,严重阻碍了乡村发展。

1.2.2 拓展“三权分置”内涵,重构乡村人地关系。

土地作为重要的经济要素,是构成生产关系和一切经济关系的基础。长期以来,为实现快速工业化和城市化,中国通过行政力量挤压农业,导致乡村人地关系失衡。其中宅基地表现最为明显,在“农二代”生产生活方式变化引领所引起的乡村分化背景下,宅基地制度改革成为解决乡村废弃闲置、无序扩张乱象,保障农民财产权利和从事非农工作权利以及扩大外部资本流入和外来人员准入的核心制度安排。从宅基地改革试点来看,大部分试点地区主要通过宅基地复垦,以节余指标、地票、集地券等方式有偿交易,允许农民自愿退出宅基地。浙江义乌率先开展了宅基地“三权分置”探索,河南长垣通过“按人确认、按户行使”的方式行使资格权,一系列改革措施无不是朝着显化宅基地财产权、寻求宅基地有效治理的方向。

2020年9月,新一轮农村宅基地制度改革试点启动。在2021年2月国务院新闻办公室举行的新闻发布会上,中央农办秘书局局长吴宏耀也曾介绍,新一轮农村宅基地制度改革试点的核心是探索宅基地所有权、资格权、使用权分置实现形式[16]。从试点地区来看,首先是在确保农民利益不受损的前提下,积极开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作;其次是鼓励农民通过自营、出租、入股、合作等一系列方式盘活利用闲置宅基地和闲置住宅,增加农民的财产性收入;最后是进而整合土地资源,发展休闲农业、乡村旅游、餐饮民宿、文化体验、电子商务等乡村产业,壮大村集体经济。深入发掘乡村生态涵养、休闲体验、文化传承等功能,实施乡村休闲旅游精品工程,推进乡村旅游高质量发展。进一步有效拓展“三权分置”内涵,重构乡村人地关系,推进乡村人、地、业等要素的和谐有机统一。

1.3 盘活“空心村”闲置宅基地的现实困境

1.3.1 公平与效率难以兼顾。

众所周知,宅基地制度唯一不变的是它的社会保障功能。全国农民人口基数大,缺乏抗风险能力的农民更不在少数,宅基地制度仍需要保留福利保障功能[7]。同时,在农民群体中,迫切需要宅基地财产权以获得财产性收入的也占很大一部分。这部分人分为3类情况:第一类是已有宅基地但又获得继承宅基地的村民,这类村民名下有2处甚至更多的宅基地;第二类是进城落户或乔迁他处的村民,位于村庄的宅基地对于他们来说实属鸡肋,这类情况出租或是售卖的意愿较强;第三类是进城务工但未落户在城市的村民,这类村民对宅基地财产性收入的意愿相对于第二类较弱。综合看来,保证村民“户有所居”的公平与增加宅基地财产性收入的效率产生了冲突,因此,做到既维护公平又兼顾效率是盘活宅基地资源的重点。

1.3.2 产权与管制之间的矛盾。

国家近几年为保证农民居住权益,同时达到耕地保护的目标,不断强化管制,其主要措施有面积限制,一户一宅;严控管控,集中建房;严格审批,上收权限。国家审视宅基地更多是政治属性,保护耕地安全与农民居住权益,而农民更多是经济属性,视宅基地为私产,以谋求其财产权的实现,这就导致强化管制的国家与谋求显现财产权的农民之间冲突加大,宅基地的乡村内部治权几近丧失[11]。但这种以政策手段强压市场调控的方式并不长久,市场在资源配置中起决定性作用,一旦冲破张力,可能会出现宅基地低价转让等管制无效的局面。因此,必须重新审视管制强化与产权弱化之间的矛盾,在保证户有所居的前提下适度放活使用权,有效释放村庄存量用地,合理利用村庄土地资源,重新完成土地要素配置,使宅基地与乡村振兴相关要素有机结合,发展乡村产业。

1.3.3 文化传承的依赖造成盘活宅基地难度较大。

依赖于中国不中断文明清晰的历史脉络,中国人的乡土情结在世界上独树一帜。落叶归根的理念深深烙印在中国人心里的同时也对现代乡村发展有着深远影响,很多农民认为宅基地是落叶归根的“根”,认为宅基地及房屋是祖上留下的财产,承载着家庭传承的意义,即使房屋坍塌或成为空地也不会轻易放弃。很大部分进城务工或是落户的农民,把宅基地视为将来养老的需要,宁愿闲置也不愿接受有偿退出或置换。而且有不少农民习惯于农村随心所欲的生活,认为农村的田间地头比城市的便捷服务重要得多,由此乡土文化与城市化的趋势产生了冲突。