动物科学一流专业建设视阈下畜牧草地学课程建设探索与实践

作者: 黄桠锋 任春环 程箫 王强军 张思欢 陈家宏 凌英会 张子军

摘要 新农科和动物科学一流专业建设为畜牧专业人才培养提出更高的标准与要求。为了切实提高畜牧草地学课程教学质量,以学生视角分析了畜牧草地学传统教学模式、课程内容设置及考核方式中存在的问题,并根据《关于一流本科课程建设的实施意见》要求,通过深挖课程中的思政元素、创新教学手段、拓展教学内容、改变教学方式等方面进行探索与实践,以调动学生学习主动性与积极性,提升教学质量与效果,为专业水准高、综合能力强的复合创新型畜牧专业人才培养及其他专业课程建设提供参考。

关键词 一流专业;畜牧草地学;课程建设;人才培养

中图分类号 S-01 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)20-0270-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.20.065

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Curriculum Construction Exploration and Practice of Livestock and Grassland Science from the Perspective of Animal Science First-class Professional Construction

HUANG Ya-feng, REN Chun-huan, CHENG Xiao et al

(College of Animal Science and Technology, Anhui Agricultural University, Hefei, Anhui 230036)

Abstract The development of the first-class field of the new agriculture and animal sciences places higher demands on the training of talents in the field of animal husbandry.In order to improve the quality of teaching in animal husbandry and grassland science, this paper points out the problems in the traditional teaching method, teaching content and examination method in animal husbandry and grassland science, and according to the requirement of Implementation Opinions on the First-class Undergraduate Course Construction,through the research and application of ideological and political elements, innovative teaching methods, the expansion of teaching content and the change of teaching methods in the course to arouse students’ initiative and enthusiasm in learning, improve the quality and effect of teaching, and provide a reference for high professional level, comprehensive ability and innovative talent training, as well as the construction of other professional curriculum.

Key words First-class major;Livestock and grassland science;Curricula construction;Talent training

为了推动我国高校的进一步发展和建设高水平本科教育,全面提高人才培养能力,2019年教育部以建设面向未来、适应需求、引领发展、理念先进、保障有力的一流专业为目标,启动了“双万计划”——建设1万个国家级一流专业点和1万个省级一流本科专业点[1]。专业是人才培养的基本单元,课程是人才培养的核心要素[2],课程的建设水平直接决定人才培养质量[3]。专业课程设置是否合理,内容是否先进,教学方式是否恰当直接影响专业培养效果,建设特色鲜明的一流专业课程,对于发挥专业优势,提高专业水准及人才培养质量具有重要的意义。因此,在新农科和一流专业建设背景下,落实“以本为本、四个回归”的要求,本科教育教学改革的深化应落实到课程建设上,打破传统“黑板+教师讲解+考试”的“一言堂”“填鸭式”教学方法,传统的人才培养模式已难以满足新形势下多样化的人才发展和社会发展需求。

安徽是农业农村部规划的肉牛肉羊优势产区,发展草食畜牧业的优势明显[4]。安徽省委、省政府明确要求深入践行大食物观,2023年提出了“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划,下大力气做好“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”增值大文章[5],生产供给跟不上需求的矛盾突出,高质量草食畜牧业人才有效供给不足。安徽农业大学作为省政府与农业农村部、国家林业和草原局合作共建高校,承担着培养懂草食畜牧业或肉牛产业科学知识的人才的重任。该校动物科学专业自2020年入选国家一流专业建设点,畜牧草地学主要授课内容包括畜牧业生产体系的内容与模型研究;反刍家畜的消化生理特点及营养需要与日粮配合;草地植物的光合产物和营养物质动态;草地牧草的饲用价值与产品质量评价;饲草料收获及干草和青贮的调制与加工;草地畜牧业生产体系的管理与实践等内容,对掌握肉羊产业乃至草食畜牧业相关专业知识和素质的培养具有至关重要的作用与意义。笔者基于动物科学一流专业建设目标,以学生视角下剖析畜牧草地学课程建设存在的问题为基础,以该课程建设过程为例,从课程思政元素深挖与融入、创新教学手段、拓展教学内容、改变教学方式4个方面进行改革创新与实践,探索畜牧草地学课程建设的新模式,以期为建设适应现代畜牧业人才培养需要的一流本科课程及其他专业课程建设提供参考依据。

1 畜牧草地学课程的特点及普遍现状

1.1 理论知识抽象,与生产实践易脱节

畜牧草地学课程因其特有的理论和实践属性,着重培养学生跨学科学习与综合能力及畜牧意识,具有较强的综合性和实用性,很多现象和问题不能用传统应试教育的分析思路解决。如面对不同阶段公母羊营养日粮配方制备,大部分养殖场缺乏相关配套测定相关养分指标设备与专业人才,这让学生易产生畏难情绪。习近平总书记在十九大报告中指出,要培养造就一支“一懂两爱”的“三农”工作队伍[6]。校企协同育人是实现培养应用创新型人才的重要途径[7],但受传统文化、学生受成长环境、自身家庭条件等因素的影响,致使学生不愿意到养殖场进行调研与实践,对畜牧草地学课程的理解仅停留在书本,停留于表面,且种养结合实践能力尚未达到专业培养的要求。

1.2 教学资源单一,所需相关知识链条长

教学资源形式单一,主要以课件PPT讲授为主,难以满足学生的个性化学习需求。该课程属高年级(第5学期)开设的课程,在课程内容中涉及先修课的知识较多,如《饲料学》《羊生产学》《动物营养学》《牛生产学》《动物繁殖学》等课程知识,需掌握反刍家畜营养需要标准、胃肠道特点以及饲草料种类与营养品质评价等知识。这些课程考核方式中期末考试题型很大程度上来源于教材中知识点,基本侧重于记忆,易造成学生课堂不认真听讲,认为只要考前突击背诵,也能取得较好成绩,易造成“考前熟悉、考后全忘”的现象。受限于课时影响,畜牧草地学任课教师难于展开讲解。后续课程用到这些知识点时,学生因为之前印象不深,掌握不扎实,甚至忘记学过相关内容。这类问题都会影响学生学习后续课程。

1.3 思政教育模式模糊,课程考核评价不够全面

畜牧草地学是畜牧类专业的一门综合课程,是培养“懂反刍家畜生产、懂饲草料生产与加工”专业人才的关键课程,承担着转变学生专业思维,引领学生从事草食畜牧业方向意识及培养畜牧学复合型人才的重要任务。目前的畜牧草地课程教学模式,因对课程思政背景缺乏深入思考,加上对讲授课程思政融入仍浮于表面、流于形式,思政元素融入生硬、效果不好,易弱化课程本身的育人作用,甚至适得其反,难以在教学中提高学生学习的积极性和主动性,难以激发学生的社会责任感以及为落实“秸杆变肉”工程,做好“畜头肉尾”增殖大文章的历史重担。课程考核方式较单一,尽管该校已对畜牧草地学课程评价方式进行了改革,成绩评定采用“平时成绩(30%)+期末课程论文(70%)”,平时成绩评定多以学生出勤率、课堂小测及课后作业为准,多流于形式。课程论文多存在查阅文献整理,甚至存在抄袭现象,缺少自己对课程重点内容的理解与认知,难以全面评估学生对畜牧草地学主要知识点的掌握程度和综合能力,也难以达到检验课堂教学效果及反馈教学过程的作用。

2 课程教学内容教学组织实施及相关改进措施

2.1 创新课程教学内容,构建知识体系一体化

以教育部一流课程建设的相关要求为基础,结合畜牧类人才培养方案、畜牧草地学课程相关课程教学大纲,围绕“老师教什么”“学生要学什么”,全面梳理和构建知识体系,制订全新教学计划及相关内容。首先拟通过畜牧草地学课程教学改革,让学生认识草食家畜与草学之间关联知识,掌握牧草质量评定、种植、加工与利用及放牧管理技术,正确处理放牧家畜营养需求与草地合理利用的关系,引导学生综合运用草地畜牧业生产体系理论知识进行生产与技术指导。其次,课堂教学时应明确讲授学科方向、分支模块及配套课程的互作关系,教会学生如何触类旁通,突出该课程所用到的知识点,形成连贯一致的知识脉络,构建知识体系一体化,让学生体会课程安排从前到后、环环相扣、强化学习的目的性。最后,教会学生从辩证角度剖析草食家畜养殖与草学知识体系的相互关系,发现、分析、解决科学问题,力求在每堂课中有所收获。总之,整合与梳理畜牧草地学课程知识体系,全面阐明草食家畜养殖与草学的知识结构与体系,着重提升学生综合能力,实现“授之以渔”。

2.2 创新思政元素融入,实现与专业知识融合

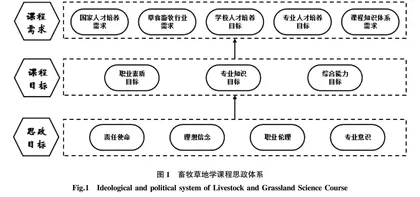

立德树人是高校立身之本[8]。课程思政是践行立德树人的根本任务,实现全员全程全方位育人,提高人才培养质量的根本举措[9-10]。畜牧草地学课程思政元素丰富,教学团队从畜牧学与草学发展史、名师事迹、国内外热点事件与科学前沿、职业操守与道德等方面深度挖掘该课程思政元素,灵活将课程思政元素融入课程相关知识点,如讲述草学发展史,引出任继周院士“为天地立心,为生民立命;与牛羊同居,与鹿豕同游”的“草人精神”;讲述反刍家畜的消化生理特点及营养需要,引出献身边疆60年,一生只为“一只羊”的“中国军垦细毛羊之父”刘守仁院士;讲述牧草产品质量评价,引入“3·15”打假中的“瘦肉精羊”及食品安全的案例,让学生充分认识优质饲草在畜牧养殖业中的重要作用;讲授饲草品种筛选与加工,南志标院士培育箭筈豌豆兰箭1、2、3号新品种为高山草原带去绿洲,根本解决学生的课程思政“硬融入”“强硬化”“表面化”等问题,强化学生专业认知,激发学生懂农、爱农的专业精神,承担富农、兴农的时代己任。总之,综合各方面人才培养需求和标准,并结合该课程特点,从理想信念、责任使命、职业伦理道德、专业意识4个方面确定课程思政目标,从职业素质、专业知识、综合能力3个层面确定课程目标。思政体系构建示意图见图1。

2.3 创新教学方式,实施过程性教学考核

教学方式,围绕“怎么教”的问题进行改革,依托畜牧草地学课程知识体系,践行以学生为中心,强化教学的趣味性,灵活采用以课堂理论讲解、小组讨论式、翻转课堂式、线上线下混合式教学方式多样的教学方式,打造高效课堂、趣味课堂、实践课堂一体化的课程体系,借助大学生创新创业项目、“三创赛”“互联网+”等比赛,提升学生对课堂实践环节的体检度与参与度,拓展学生学习的维度,培养学生的实际操作及综合能力。课程考核评价体系实施“考知识”向“考能力”转变,日常考评指标设为日常考评—课堂提问、小结检验,定期考评—学习报告、调查报告、小组学习,丰富期末课程论文主观题型,注重提炼问题、综合解决问题的能力。考核的标准及核心是引导学生对知识点主动学习,注重自我思考,避免学生“考前突击”现象,锻炼学生分析知识、解决问题的综合能力,增强畜牧专业认同感,进而培养“知农爱农为农”、有“情怀”的草食畜牧业高等人才。