蕲艾食用历史追溯调查与安全性评价

作者: 杨芳 李苏 火彤辉 秦晓燕 秦平 陈国勋

摘要 [目的]探究蕲艾的可食用性,为湖北省蕲艾食品安全地方标准的制定及风险评估提供参考依据。[方法]开展典籍中艾的食用历史考证、蕲春及周边地区食用历史调查及大鼠经口急性毒性试验。[结果]艾的食用历史最早可追溯到唐代,湖北省蕲春及周边地区居民均有食用蕲艾的习惯,成年人的平均食用年限35.14年,每日食用量9.04 g。食用方式主要包括鲜艾叶、艾草糕点、艾草面食、泡茶、药用、泡酒等,未出现不良反应。鲜嫩蕲艾叶高温处理粉大鼠经口急性毒性试验结果显示其LD50大于7.5 g/kg,属实际无毒物质。[结论]鲜嫩蕲艾叶可作为一种安全的潜在食药两用资源,为全方位多途径开发新的食品提供思路。

关键词 蕲艾;食用历史;急性毒性试验;安全性

中图分类号 TS201.6 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)21-0144-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.21.031

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Historical Tracing Investigation and Safety Evaluation of Artemisia argyi Lévl. et Vant. cv. qiai

YANG Fang1,2, LI Su1, HUO Tong-hui1 et al

(1. School of Laboratory Medicine, Hubei University of Chinese Medicine, Wuhan,Hubei 430065;2. Hubei Institute of Qiai Industrial Technology, Huanggang,Hubei 435300)

Abstract [Objective]To explore the edibility of Artemisia argyi and provide reference for the formulation of local food safety standards and risk assessment for A. argyi in Hubei Province.[Method]This study explored the edible applicability of A. argyi through the literature search of historical records and practices, the dietary practice survey in the local populations and the acute oral toxicity test of A. argyi in rats. [Result]The consumption of A. argyi could be traced back to the Tang Dynasty. According to the dietary survey, people who live in Qichun and adjacent areas in Hubei Province had been eating A. argyi for an average time of 35.14 years for adults and daily amount of consumption was 9.04 g. The main forms of A. argyi consumed by the residents include fresh A. argyi leaves, A. argyi pastries, A. argyi noodles, tea brewing, medicinal use and wine brewing, and no adverse reactions had been observed.The results of oral acute toxicity test showed that the LD50 of the processed fresh and tender A. argyi powder was at least greater than 7.5 g/kg, which was actually non-toxic. [Conclusion]Fresh and tender A. argyi leaves may be a safe resource for the food and medicine homologous material, indicating potentials of A. argyi as a source of new foods in all forms and multi-ways.

Key words Artemisia argyi Lévl. et Vant. cv. qiai;Eating history;Acute toxicity test;Security

基金项目 湖北省自然科学基金项目(2023AFD124)。

作者简介 杨芳(1986—),女,湖南慈利人,副教授,博士,从事脂质吸收代谢、食药同源物质功能及食品营养流行病学研究。

*通信作者,教授,博士,博士生导师,从事慢性代谢性疾病分子机制、食药同源物质及生物活性成分功能研究。

收稿日期 2023-12-26

艾(Artemisia argyi Lévl.et Vant)又名艾草、艾蒿、蕲艾、野艾等,是菊科蒿属多年生草本植物[1]。3 000多年以来,中国人就以”鲜艾入膳,陈艾入药”,形成了独特的艾草饮食文化[2]。蕲艾(Artemisia argyi Lévl.et Vant.cv.qiai)是艾的栽培种,产于湖北蕲春及周边地区[3]。为深入了解蕲艾在产地的食用情况,为其制定地方标准与进入食药同源目录提供科学依据,保障蕲艾的食用安全与民众的健康权益,该研究通过对艾的食用历史考证、食用历史调查及大鼠经口急性毒性试验3个方面探究蕲艾的可食用性,为蕲艾的食用安全性提供强有力的论据,也为全方位多途径开发新的食品提供思路。

1 材料与方法

1.1 艾食用历史考证

通过网上搜集关于艾的古籍、国内外食用历史记载、文献及报道。通过查阅湖北省黄冈市蕲春及周边武穴市与浠水县的县志办藏书,收集关于蕲艾食用历史记载。

1.2 蕲艾食用安全性调查

采用实地走访的方式,于 2023年3—4月对蕲艾产地周围的人群进行问卷调查。通过检索文献,结合蕲艾以往的食用历史资料,参考一般植物原料食用安全调查的形式,设计了“蕲艾食用历史调查问卷”。问卷共 40题,包括30题针对普通人群和10题针对商户。问卷调查内容主要包括:①基本信息(性别、年龄、职业、健康状况、居住地址、居住年限等);②食用和购买信息(食用频次、量及年限、食用方式和部位、可食用性认知和获得途径、食用目的等);③认知性问题(不良反应和对艾草食品的喜爱程度等);④商户提供艾草类食品概况等。

1.3 蕲艾急性经口毒性试验

清明节前于湖北省蕲艾产业技术研究院种植基地采摘鲜嫩蕲艾叶,参考传统青团制作工艺进行前处理。经挑选清洗后的鲜嫩蕲艾叶加入1% NaHCO3溶液中煮10 min,捞出沥干冷水浸泡1 h,挤干水切碎,打浆均质,冷冻干燥后制备成鲜嫩蕲艾叶高温处理粉。8周大SPF级Wistar大鼠20只,雌、雄各半,采用最大限量法进行大鼠急性经口毒性试验[4]。该动物试验已通过湖北疾病预防控制中心动物伦理审查,动物使用许可证号为SYXK(鄂)2022-0065。给予鲜嫩蕲艾叶高温处理粉当天灌胃(7.5 g/kg)后连续观察大鼠临床体征14 d,并记录试验结果。

1.4 统计分析

问卷回收后及时进行检查,剔除不合格的问卷。采用SPSS 24.0软件进行统计分析,数值以均值±标准差表示。组间统计学显著性采用配对t检验、方差分析(F)或卡方分析,P<0.05认为有统计学意义。

2 结果与分析

2.1 艾食用历史考证

“食艾”即以艾草为食。《食疗本草》《证类本草》《本草图经》《本草衍义》《宋史高丽传》《辽史·礼志六·嘉仪下》《岁时广记》等均有食用艾的习俗记载,将熟艾裹入面团做馄饨,春月采嫩艾做菜食、汤饮、饼、糕及酒等食物[5-9]。《中国植物志》中记载,艾遍及全国,其嫩芽及幼苗作菜蔬[1]。1981年人民卫生出版社的《中国食物成分表》与第6版《中国食物成分表标准版》均记录艾蒿是一种野生蔬菜类食品[10-11]。《蕲春县志》记载蕲艾洗、熏、服用皆可,民间亦有长期食用蕲艾的习俗[12]。我国江南地区、湖南湖北、广东的潮汕地区和福建的闽南地区及东亚的日本、韩国等地春季常会食艾,通常除了用鲜嫩蕲艾叶制作青团、艾糍粑、艾草糕、艾麻糍、艾米果、艾草粿、艾草水饺、艾茶、艾酒等食品外,还有嫩艾叶炒饭、陈艾叶煮鸡蛋等食用习俗[9,13]。

2.2 蕲艾食用历史调查

2.2.1 基本信息。此次调查实地走访了蕲春县横车镇、彭思镇、赤东镇、管窑镇、蕲春县城,武穴市梅川镇、四望镇、武穴市区,浠水县散花镇、洗马镇,完成调查问卷610份,剔除掉2份无效问卷后共得到608份有效问卷,有效率99.7%。调查问卷的人群基本信息见表1。在接受调查的608人中,男性(45.2%)少于女性(54.8%),平均年龄45.48岁,其中年龄最大88岁,最小3岁,50岁以上人群占比达55.1%。调查人群中务农或务工最多(53.4%),83.1%的被调查人群喜欢食用蕲艾,健康人群占比96.2%。少数不健康人群所患疾病一般是慢性病和老年病,包括高血压、身体疼痛、风湿病、胃病、中风、坐骨神经痛等。

2.2.2 蕲艾食用频率、食用年限及食用量。从蕲艾食用频率分布情况(表2)可以看出,不同性别(χ2=6.96,P=0.223)、年龄(χ2=164.55,P<0.001)、职业(χ2=140.05,P<0.001)、居住地址(χ2=343.28,P<0.001)的食用频率均有统计学差异。按成年人和未成年人分类来看,调查人群中成年人(57.66岁)平均食用年限为35.14年,日平均食用量为9.04 g,未成年人(12.50岁)平均食用年限为7.13年,日平均食用量为8.04 g。按照特殊人群分类,调查人群中儿童(7.72岁)食用年限为5.09年,日平均食用量为7.63 g;青少年(14.58岁)食用年限为8.00年,日平均食用量为8.28 g;孕产妇(30.63岁)食用年限为12.04年,日平均食用量为11.09 g;65岁以上老年人(72.47岁)食用年限为51.15年,日平均食用量为9.03 g。蕲艾食用年限与食用量分布情况见表3,其中不同性别(F =4.36,P<0.001)、年龄(F=103.74,P<0.001)、职业(F=86.45,P<0.001)和居住地址(F=77.49,P<0.001)的食用年限均有显著差异,不同年龄(F=2.22,P=0.024)、职业(F=4.01,P=0.001)和居住地址(F=8.94,P<0.001)的日食用量有统计学差异。

2.2.3 蕲艾食用方式与食用目的。食用方式可以反映蕲艾的具体消费情况,详见表4。问卷显示,选择艾草糕点作为食用方式的人次数最多(24.49%),其次为鲜艾叶(15.91%)、艾草面食(15.52%)。74.87%的人群偏向于食用蕲艾叶,少数人会食用蕲艾的茎部(12.96%)和根部(9.42%)。食用蕲艾的主要目的是为了传统习俗(32.49%)、保健(28.77%),用于充饥的人数较少(5.87%)。

2.2.4 商户提供蕲艾食品概况。

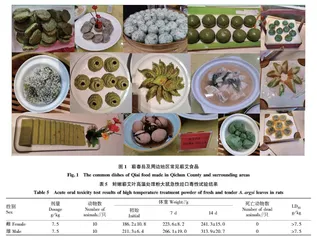

该研究共调查了35家商户,包括17所自营小店、7所餐馆、1所养生美食体验中心、4所酒店、2所超市、3所精品店、1所艾灸馆,平均开店年限为7.4年。商户通过蒸、煮、煎等加工方式制作蕲艾相关食品,见图1。商户主要通过当季采摘和冷冻保存提供蕲艾食品原料,蕲艾每日使用量暂无确定数值。顾客看重蕲艾药用和养生功效,尤其是患有慢性病中老年人和体质阴虚的女性群体。顾客普遍对蕲艾食品感到满意,包括口感、地方特色及养生效果。