特早熟早稻品种选育技术研究与应用

作者: 云鹏 张彩娟 周坤能 郝栖贤 夏加发 李泽福

摘要 双季早稻是粮食生产的重要组成部分。近年来,茬口紧张、季节性矛盾突出、自然灾害频繁发生等问题突出,生产上急需特早熟的早稻新品种。通过收集和鉴定优异特早熟种质资源,结合传统育种和分子育种技术,在协调好特早熟和高产之间关系的基础上,全面提升稻米品质和抗性。现已创制一批特早熟早稻新品系,如庐早301、庐早302、南陵早3号、南陵早4号,这些新品系生育期均较对照品种早熟5 d以上,且丰产性、抗病性和米质表现优良。该研究将为双季早稻产业发展提供新的思路与动力。

关键词 水稻;特早熟早稻;种质资源;分子育种

中图分类号 S 511 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)24-0035-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.24.008

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research and Application of Breeding Techniques of Special-early Maturing Early Rice Varieties

YUN Peng,ZHANG Cai-juan,ZHOU Kun-neng et al

(Anhui Academy of Agricultural Sciences,Hefei,Anhui 230031)

Abstract Double-cropping early rice is an important part of staple crop rice.In recent years,there were prominent problems,such as intensive crops rotation,prominent seasonal contradictions,frequent occurrence of natural disasters.There was an urgent need for new special-early maturing early rice in production.By collecting and identifying excellent special-early maturing germplasm resources,combining traditional breeding and molecular breeding techniques,we aimed to coordinate the relationship between early maturing and high yield,and comprehensively improve rice quality and resistance.A number of new special-early maturing early rice varieties were developed,such as Luzao 301,Luzao 302,Nanlingzao 3,Nanlingzao 4,and the growth period of them were more than 5 d earlier than the control.And the yield ability,disease resistance and rice quality were excellent.This research provided new ideas and impetus for the development of double-cropping early rice.

Key words Rice;Special-early maturing early rice;Germplasm resources;Molecular breeding

早稻作为双季稻的第一季,对确保我国粮食安全起到重要作用[1]。早稻主要分布在我国长江中下游稻区,包括浙江、安徽、江西、湖北、湖南省(区)等,约占全国早稻产量的70%[2]。2023年我国早稻播种面积达到473.31万hm2,单位面积产量5 986.50 kg/hm2,总产量2 833.7万t,约占水稻总产量的13.1%。

近年来双季早稻生产面临着重大挑战,全国早稻种植面积和总产量总体呈现下降的趋势[3-5]。早稻一般在3—4月份播种,7月中下旬收割[6]。“双抢”时节时间紧,劳动强度大,用工成本高,极大降低农民种粮积极性。尤其在温光资源对于水稻生产属于“一季有余,两季不足”的地区,适当提前早稻播期和选育特早熟早稻品种有利于避开高温热害对早稻的影响,提高“双抢”的劳动效率,减轻高温作业对劳动者的危害,对争取早晚稻双季双丰收有重要意义[6-7]。

受全球气候变化的影响,长江中下游稻区每年7—9月由于台风的影响,导致洪涝灾害多发,严重威胁国家粮食安全,因此面对频发的自然灾害选育适宜救灾专用的水稻品种已迫在眉睫[8]。近年来,长江中下游稻区在选用救灾品种上一般以中熟早稻品种为主,其生育期较长(一般在110 d 以上)且耐寒性较差,作翻秋种植的救灾专用水稻产量一般较低,且部分农田要到7月底才能从洪水中退出来。特早熟早稻品种具有更短的生育期,水稻生产自救的时间范围更广,具有重要的生产和社会价值。

水稻抽穗期是决定地域适应性的关键性状,直接影响产量。特定地域条件和生产目标下,品种的抽穗期适宜才能实现产量的最优化。水稻抽穗期是一个受环境条件影响的复杂数量性状,随着水稻功能基因组研究的深入,目前已克隆了超过20个抽穗期数量性状位点(quantitative trait locus,QTL),抽穗期基因之间存在着复杂的调控关系,形成了复杂的调控网络[9]。水稻的抽穗期主要受2条信号途径调控,在长日照和短日照条件下具有不同的调控模式。其中一条是以Hd1为核心的调控通路OsGI-Hd1-Hd3a,其与双子叶模式植物拟南芥中的GI-CO-FT通路相一致,说明这条调控途径相对保守;另一条途径是以Ehd1为核心的调控通路(Hd1/Ghd7/DTH8)-Ehd1-Hd3a/RFT1,该通路在拟南芥中是没有的[9]。绝大部分长江中下游地区的早稻品种都含有无功能型的Ghd7、无功能型的Ghd8和有功能型的Hd1[10-12]。

安徽省芜湖市星火农业实用技术研究所选育出了特早熟早稻品种化感2205和南陵早2号,其生育期比对照提前10 d以上,但产量比对照低[13-14]。鉴于此,笔者在对早稻种质资源表型和基因型鉴定的基础上,结合传统育种和分子育种技术,在特早熟的前提下,兼顾产量、品质和抗性,在多年育种实践基础上,总结了一套完善成熟的特早熟早稻品种选育方法,选育出了一批特早熟早稻新品系参加省级以上区域和生产试验,如庐早301、庐早302、南陵早3号、南陵早4号等,为早稻产业发展提供新的借鉴与动力。

1 选育方法

1.1 种质资源鉴定

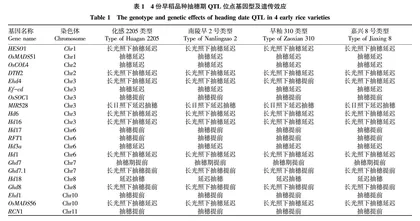

为解析早稻和特早熟早稻基因组,为后续材料创制和改良提供依据,挑选了2份早稻品种早籼310和嘉兴8号(生育期约110 d)、2份特早熟早稻品种化感2205和南陵早2号(生育期约95 d),进行全基因组测序,通过RiceNavi数据库(www.xhhuanglab.cn/tool/RiceNavi.html)对产量、品质、抽穗期、抗性等相关的QTL位点进行基因型分析,共获得了319个QTL的基因型[15]。首先,分析21个抽穗期相关QTL,这些基因中只有位于第3染色体上的Ehd4对抽穗期的影响在4个品种中出现差异,早稻品种早籼310中Ehd4是野生型,在长光照下促进抽穗,而早稻品种嘉兴8号及2个特早熟早稻中的Ehd4是突变型,长光照下延迟抽穗(表1)。因此,该位点不是控制特早熟的关键QTL。值得注意的是,3个主效抽穗期QTL Ghd7、Ghd8和Ghd7.1在4个品种中都是突变型,促进抽穗,且Hd1位点均为野生型(表1),这与前人研究结果相符[10-12]。利用RiceNavi数据库进行抽穗期QTL单倍型分析未能直接找到特早熟早稻品种化感2205和南陵早2号中的特早熟基因,这可能有2种原因。首先是RiceNavi数据库分析还不够深入,只给出了QTL对表型的作用方向,没有具体分析QTL不同单倍型功能的强弱,基因功能强弱的差异同样会导致抽穗期的差异;其次,这2份特早熟早稻品种中可能有未知新基因调控特早熟表型。这就需要构建遗传群体,定位和克隆特早熟QTL,进而指导特早熟早稻的选育。

除了化感2205和南陵早2号,通过大规模筛选鉴定出了一批特早熟种质资源。广泛收集了国内外粳稻种质资源5 200余份,对其中的3 000余份资源进行品质、产量等性状鉴定评价,筛选出一批早熟、优质、综合性状好的资源,如来自东北的粳稻AJ231和AH020在合肥的全生育期不超过80 d,可为特早熟早稻提供基因资源。

1.2 新材料创制

在种质资源鉴定的基础上,开展了特早熟早稻材料的创制和新品种选育。总体目标是比对照早稻品种早熟5~8 d,产量与对照相当,改良品质和抗性。

首先是严格控制生育期,将化感2205和南陵早2号等特早熟资源与高产优质早稻品种杂交,在F2代种植大群体,在田间筛选早熟且农艺性状优良单株,自交至F4或F5代,检测米质基因(Wx、ALK、Chalk5等)和抗性基因(Pik、Pi2、Pigm等),提早淘汰部分株系。从F6代开始,进行米质检测、稻瘟病自然诱发病圃抗性鉴定、小区测产和多点试种以评估综合性状,最终选育出早熟、高产、优质抗病的新品种。

在全基因组诊断的基础上,针对性地改良有缺陷的目标性状,创制出了一批早熟的中间材料。通过RiceNavi数据库分析发现早籼310、嘉兴8号、化感2205和南陵早2号中都不携带Pi2、Pigm等强抗稻瘟病基因。通过连续回交的方法结合分子标记辅助选择,成功将Pi2和Pigm基因导入早籼310背景。选用的Pi2基因供体是粤禾丝苗,Pigm基因供体是恢复系M858-Pigm(抗性基因来自谷梅4号)。通过4次回交得到了早籼310-Pi2和早籼310-Pigm中间材料,稻瘟病自然诱发鉴定和人工接种鉴定表明早籼310-Pi2和早籼310-Pigm的稻瘟病抗性与早籼310相比有了显著增强,且生育期等其他农艺性状变化不大。早籼310-Pi2和早籼310-Pigm已经应用于新的早稻和特早熟早稻新品种选育。

RiceNavi数据库分析发现,这4份材料中均不含已知的耐冷基因,而早稻一般在3月底至4月初播种,容易受倒春寒的影响,特别是以直播的方式种植;而用作翻秋种植的救灾专用水稻可能在灌浆成熟期遇到低温寒潮。因此,有必要通过导入耐冷基因提高特早熟早稻的耐冷性。通过连续回交的方法结合分子标记辅助选择,将来自广亲和材料02428的HAN1基因和粳稻材料日本晴的COLD1基因导入南陵早2号中。目前还在进行回交,有待得到稳定的材料,评估其耐冷性和农艺性状。

利用特早熟早稻生育期短的特点,采用早稻、秋繁和南繁加代的方法,1年种植3季,极大提高了育种效率。将生育期调查、田间农艺性状考察、产量测定等工作安排在正季(3月底至4月初播种),成型株系同时安排3~4个不同试验点。秋繁安排在7月底至8月初播种,南繁一般在12月份播种,秋繁和南繁主要用于加代,可以进行分子标记辅助选择和稻瘟病抗性人工接种鉴定。

2 选育结果

自2019年以来,按照上述特早熟早稻选育方法,成功育成一批特早熟早稻新品种,庐早301、庐早302、南陵早3号、南陵早4号这些新品系生育期均较对照品种早熟5 d以上,丰产性、抗病抗逆性表现优良,目前已参加安徽省特早熟早稻联合体生产试验,其主要特点如下:

2.1 庐早301 全生育期103 d左右,较对照品种(早籼310)早熟5 d左右。株高78 cm,每穗总粒数119.6粒,结实率81.2%,千粒重24.5 g。中抗稻瘟病和白叶枯病,田间鉴定纹枯病发生轻。

2.2 庐早302 全生育期103 d左右,较对照品种(早籼310)早熟5 d左右。株高75 cm,每穗总粒数134.1粒,结实率80.6%,千粒重21.6 g。中抗稻瘟病,感白叶枯病,田间鉴定纹枯病发生轻。