河南省种植业碳排放动态演化分析

作者: 孙康 解月 贠鸿琬 何泽军

摘要 选取河南省2006—2020年相关数据,运用碳排放系数法测算种植业碳排放状况,在此基础上运用灰色GM(1,1)预测模型,预测2021—2030年种植业碳排放发展趋势。结果表明,河南省种植业碳排放总量和排放强度呈现上升—下降的变化特征,且碳排放峰值出现在2015年;化肥是河南省种植业碳排放的最主要碳源;种植业碳排放存在一定空间集聚效应,主要分布在豫东、豫南和豫北地区;预测发现2021—2030年河南省种植业碳排放总量和碳排放强度呈现进一步下降趋势。

关键词 种植业碳排放;动态分析;灰色GM(1,1)预测模型;河南省

中图分类号 X 322 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)01-0046-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.01.011

Analysis on the Dynamic Evolution of Carbon Emissions from Planting Industry in Henan Province

SUN Kang,XIE Yue,YUN Hong-wan et al

(School of Economics and Management,Henan Agricultural University,Zhengzhou,Henan 450046)

Abstract This article selected the relevant data of Henan Province from 2006 to 2020,the carbon emissions of the planting industry was measured by the carbon emission coefficient method, on this basis, the grey GM(1,1) prediction model was used to predict the development trend of carbon emissions of planting industry from 2021 to 2030.The results showed that the total carbon emissions and emission intensity of the planting industry in Henan Province showed a change feature of rising-declining,and the peak of carbon emissions occurred in 2015.Chemical fertilizers were the most important source of carbon emissions from the planting industry in Henan Province;carbon emissions from the planting industry had a certain spatial agglomeration effect, mainly distributed in eastern Henan, southern Henan and northern Henan.It was predicted that the total carbon emission and carbon emission intensity of the planting industry in Henan Province will show a further downward trend from 2021 to 2030.

Key words Carbon emissions of the planting industry;Dynamic analysis;GM(1,1) prediction model;Henan Province

基金项目 中国工程院战略咨询重点项目(2019-XZ-68);河南科技智库调研课题(HNKJZK-2021-31C)。

作者简介 孙康(1996—),男,河南泌阳人,硕士研究生,研究方向:农业资源与区划。通信作者,教授,博士生导师,从事农业经济管理研究。

收稿日期 2022-02-16

碳达峰、碳中和目标作为当前各部门、各领域的一项重点工作,已成为全社会高度关注和热议的话题。种植业减排固碳是实现我国碳达峰、碳中和的重要组成部分。河南作为我国农业大省和粮食生产核心区,用全国6.0%的耕地生产了全国10.1%的粮食和25%以上的小麦,种植业在河南省农业发展中起着重要作用。但在种植业生产中存在着能源浪费和高碳排放等问题,严重制约了河南省农业高质量发展,节能减排刻不容缓。

农业碳排放与生态环境息息相关,因此很多学者围绕农业碳排放进行了相关研究。不少学者认为碳排放系数法已成为农业碳排放测度的重要方法[4-7]。吴贤荣等[8-9]认为我国农业碳排放量总体呈波动上升态势,农业碳排放强度呈上升发展态势;张荧楠等[10-11]对山东省近年来农业碳减排进行了研究;杨滨键等[12]从种植业碳减排成本的角度对2000—2018年山东省种植业碳排放进行了测算,同时对省内区域差异进行了比较与动态趋势变化分析;李远玲等[13]基于县域视角分析了湖南省农业碳排放的时空特征;张红丽等[14-15]从农业碳排放与经济增长关系视角分析了农业碳排放的状况;张志高等[16]对1993—2015年河南省农业碳排放及其时空演变进行了分析;朱通雅[17]研究了长江经济带农业碳排放影响因素的贡献值,认为农业经济发展对长江经济带碳排放起到极大的促进作用,而农业生产效率、劳动力规模和生产结构对农业碳排放有较为显著的抑制作用。总体来看,相关研究主要揭示了农业碳排放的发展现状和演变特征,但未能进一步揭示未来一定时期内农业碳排放的发展趋势。

综上所述,国内外学者对农业碳排放进行了多视角的研究,研究成果日趋丰富,研究方法不断创新,但还存在有待进一步丰富和拓展的地方:一是在研究视角上,大多数学者都是基于大农业的宏观视角进行的相关研究,较少有学者从种植业微观角度出发进行碳排放的相关研究;二是在研究内容上,很少有学者对未来一定时期内河南省种植业碳排放情况进行趋势预测分析。因此,笔者以河南省种植业碳排放为切入点,运用碳排放系数法对河南省2006—2020年种植业碳排放进行测算,在此基础上使用灰色GM(1,1)预测模型对河南省2021—2030年种植业碳排放情况进行预测分析,为促进传统农业向低碳农业发展模式转变、推动河南省农业高质量发展提供一定的现实依据和政策参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源及说明

该研究选取河南省2006—2020年农药、化肥、农膜、灌溉、土地翻耕和农用柴油等相关数据均来自《河南省统计年鉴》;其中农药数据选取农药施用实物量,化肥数据选取化肥施用折纯量,农膜数据选取农用塑料薄膜使用量,灌溉数据选取灌溉面积为准,土地翻耕数据选取以当年农作物总播种面积为准,农用柴油数据选取农用柴油使用量。由于2020年的相关数据暂未公布无法获取,因此将2016—2019年相关数据的平均数值来代替2020年的相关数据。

1.2 研究方法

1.2.1 碳排放系数法。

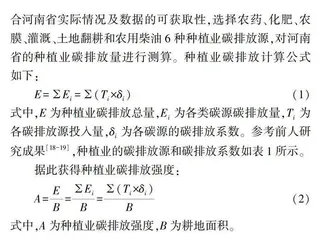

该研究基于农业物质投入方面,结合河南省实际情况及数据的可获取性,选择农药、化肥、农膜、灌溉、土地翻耕和农用柴油6种种植业碳排放源,对河南省的种植业碳排放量进行测算。种植业碳排放计算公式如下:

E=Ei=(Ti×δi)(1)

式中,E为种植业碳排放总量,Ei为各类碳源碳排放量,Ti为各碳排放源投入量,δi为各碳源的碳排放系数。参考前人研究成果[18-19],种植业的碳排放源和碳排放系数如表1所示。

据此获得种植业碳排放强度:

A=EB=EiB=(Ti×δi)B(2)

式中,A为种植业碳排放强度,B为耕地面积。

1.2.2 灰色GM(1,1)预测模型。

灰色系统理论是由邓聚龙教授创立的适用于少数据、贫信息建模的方法理论,广泛应用于农业、工业等社会经济发展的各个层面,能够通过部分已知信息的挖掘,获取有价值的信息,进而对系统未来的演变规律进行合理的描述[20]。GM(1,1)模型是灰色预测理论中重要的组成部分,其中以邓聚龙教授提出的均值GM(1,1)应用最为广泛,该研究基于GM(1,1)模型少数据、低误差的建模特点展开研究,以期能够准确拟合河南省种植业碳排放量在未来的演化趋势特征。灰色GM(1,1)模型的建模原理参考李俊等[21-22]的相关研究。

构建河南省种植业碳排放测算体系,运用碳排放系数法,结合河南省种植业发展实际情况,首先测算出2006—2020年河南省种植业碳排放总量、排放强度和碳排放结构的具体变化情况;其次测算河南省18个地市在“十一五”至“十三五”各个发展时期种植业碳排放总量和排放强度发展状况,探索在一定时期内河南省种植业碳排放空间演化特征;最后运用灰色GM(1,1)预测模型,预测河南省2021—2030年种植业碳排放发展趋势,以期为河南省种植业绿色、低碳发展提供具有针对性的对策建议。

2 结果与分析

2.1 河南省种植业碳排放时空特征分析

2.1.1 碳排放总量时序演变特征。

从碳排放总量来看,根据表2可知,2006—2020年河南省种植业碳排放总量呈现出上升—下降的变化特征。2006—2015年为第1阶段,种植业碳排放总量呈现上升趋势,从2006年的654.72万t增长至2015年的874.71万t,增长33.60%,年均增长率为3.36%;2016—2020年为第2阶段,种植业碳排放总量呈现下降趋势,从2016年的872.26万t下降至2020年的788.80万t,下降9.57%,年均增长率-1.91%。可见河南省种植业碳排放总量在2015年达到峰值(874.71万t)。究其原因,为了转变农业发展方式,推进农业绿色低碳可持续发展,农业农村部(原农业部)于2015年2月17日下发《到2020年农药化肥零增长行动方案》,河南省积极响应这一行动,适度减少农药化肥的使用,种植业发展与资源环境之间的矛盾得到缓和,表明河南省种植业碳排放总量得到一定控制。

2.1.2 碳排放强度时序演变特征。

种植业碳排放强度是指种植业碳排放总量与耕地面积之比,该数值越大表明单位耕地面积的碳排放量越大。由表2可知,2006—2020年河南省种植业碳排放强度也是呈现上升—下降的变化特征。2006—2015年种植业碳排放强度呈现增加趋势,从2006年的909.03 kg/hm2增加至2015年的1 079.11 kg/hm2,增长18.71%,年均增长1.87%;2016—2020年种植业碳排放强度呈现下降趋势,从2016年的1 075.40 kg/hm2下降至2020年的966.61 kg/hm2,下降10.12%,年均下降2.02%。由此可知,河南省种植业碳排放强度增减变化幅度大于碳排放量变化幅度。

2.1.3 碳排放结构演变特征。

从河南省种植业碳排放结构(表2和图1)来看,2006—2020年河南省农药、化肥、农膜、灌溉、土地翻耕和农用柴油产生的碳排放量程度均有所不同,所占比例分别为7.46%、73.07%、9.54%、1.58%、0.56%、7.79%。根据碳排放量所占比例把碳排放源分为3类:第一类是化肥,第二类是农药、农膜和农用柴油,第三类是灌溉和土地翻耕。河南省种植业各类碳源碳排放量从大到小依次为化肥>农膜>农用柴油>农药>灌溉>土地翻耕。化肥是河南省种植业碳排放的最主要碳源,占碳排放总量的73.07%,在2006—2020年河南省化肥碳排放量经历了先增加后减少的趋势,在2015年达到峰值(641.33万t),说明河南省在种植业生产过程中存在大量、不科学施用化肥现象,下一步应该在种植业生产过程中在保证粮食安全的前提下,控制化肥施用总量,提高化肥使用效率。灌溉和土地翻耕产生的碳排放量较少,未来随着节水农业和农业技术水平的发展,灌溉和土地翻耕的碳排放污染将会进一步降低。