辽宁省牧草种质资源现状及开发利用对策

作者: 马凤江 冯良山 杨姝 吴禹 陈小杏 陈玉华

摘要 主要概括辽宁省的自然条件概况,从辽宁省牧草种质资源丰富度、分布及研究现状进行整理和总结。在现有的基础上,分析辽宁省牧草种质资源目前存在的收集数量少且保存方式单一、优势种少且存在丧失的危险、育种繁育体系不健全及仪器设备落后等主要问题,从保护和开发利用出发,提出全面调查并完善牧草种质资源信息、收集鉴定评价牧草种质、加大育种研究和保护力度、建立健全牧草培育体系等牧草种质资源开发利用对策。

关键词 牧草;种质资源;现状;开发利用;对策;辽宁省

中图分类号 S 54 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)01-0050-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.01.012

Current Status and Development and Utilization Countermeasures of Grazing Germplasm Resources in Liaoning Province

MA Feng-jiang, FENG Liang-shan, YANG Shu et al

(Liaoning Academy of Agricultural Sciences, Shenyang,Liaoning 110161)

Abstract This paper mainly summarized the general situation of natural conditions in Liaoning Province, and summarized the richness, distribution and research status of grazing germplasm resources in Liaoning Province.On the existing basis, the main problems of grazing germplasm resources in Liaoning Province, such as small collection quantity, single preservation method, few dominant species and risk of loss, imperfect breeding system and backward instruments and equipment, were analyzed,from the perspective of protection and development and utilization, the development and utilization countermeasures of grazing germplasm resources, such as comprehensive investigation and improvement of germplasm resources information, collection, identification and evaluation of grazing germplasm, strengthening breeding research and protection, and establishing and improving grazing breeding system, were put forward.

Key words Grazing;Germplasm resources;Current status;Development and utilization;Countermeasure;Liaoning Province

基金项目 辽宁省科技民生项目(2021JH210200032);辽宁省农业科学院基本科研业务费计划项目(2021GR2926);辽宁省“兴辽英才计划”项目(XLYC1907089);沈阳市中青年科技创新人才支持计划项目(RC190085)。

作者简介 马凤江(1977—),男,辽宁本溪人,研究员,硕士,从事草类植物种质资源创新、草地生态治理研究。通信作者,硕士研究生,研究方向:植物学。

收稿日期 2022-02-23

草业的发展离不开对牧草的研究,目前关于牧草的研究主要包括育种和种质资源两方面,而牧草育种的基础是牧草种质资源的研究[1]。种质资源又称遗传资源或品种资源,种质被定义为用于改良植物的基因集合,即亲代生物体通过体内的生殖细胞或体细胞传递给子代生物体的遗传物质(包括DNA、RNA)。种质资源一般存在于特定的品种之间,包括古老地方品种、新选育的推广品种、改良品种等,而所有牧草物种及其可遗传物质的总和称之为牧草种质资源[2-5]。牧草种质资源是生物资源的重要组成部分,因其含有丰富的基因源可作为天然的牧草基因库,对牧草的新品种选育、改良以及保护具有重要的意义。辽宁省作为我国北方的重要草地之一,草地植物有着东北植物区系区、华北植物区系区、蒙古草原植物区系区综合交错的特征,物种丰富,地位十分重要[6]。加强辽宁省牧草种质资源的搜集、保护和利用都是当前生态草原建设中的重要任务。

1 辽宁省自然条件概况和牧草种质资源特点

1.1 自然条件概况

辽宁省地处东北地区南部,属于温带大陆性季风气候区,坐落于118°53′~126°46′E、38°43′~43°26′N,横跨了暖温带和中温带[7]。辽宁省地形大体为“六山一水三分田”,山地丘陵呈东西两厢分列、向中部平原下降并向渤海倾斜呈马蹄形,地势呈自西向东、自北向南向中部倾斜[8]。辽宁省土壤区域分布主要为辽东山地丘陵区、辽河平原区、辽西低山丘陵区3种类型。植被类型主要包括有针叶林、落叶阔叶林、针叶落叶阔叶林、矮林、栎树蚕场矮林、灌丛、草丛等类型[9-10]。辽宁省光照充足易积温,夏天温度平均高达22.9 ℃,冬季由于受西伯利亚和蒙古冷气团控制气温较低,均达-7.3 ℃,而全年平均气温在7~11 ℃,年日照时数为2 100~2 600 h[11-12]。辽宁省降水量分布极不均匀,年均降水量在600~1 100 mm,自东南向西北递减,而辽西较其他区域最低,其年均降水量不超于500 mm[13-14]。

1.2 牧草种质资源现状

据20世纪80年代普查,辽宁省天然草原面积仅存338.88万hm2,可利用草原面积占全省草地总面积的95.6%,而辽西地区占全省可利用总面积的46%[15-16]。截至2017年底,辽宁省天然草地面积仅存102.13万hm2[17]。但是由于长期的超载过牧(人为因素)以及自然环境比较恶劣(自然因素)等,导致辽宁省草原区面积越来越少,并且出现草原“三化”现象,每年草原“三化”面积都以上升的速度增加[18-19]。辽宁省作为我国东北草原区的主要部分之一,退化草地修复以及牧草种质资源的研究已经是迫在眉睫。

1.2.1 牧草种质资源丰富度。辽宁省草地资源丰富,包括9个草原类型、11个亚类、34个组、129个型。其中,高等植物涵盖1 025种,共56科389属;草地植物涵盖164种,共46科129属;草原植物共有2 200种,饲用牧草近1 000种,野生优良牧草约320余种[20]。辽宁省牧草含有禾本科、菊科、豆科、毛茛科、百合科、莎草科等,其主要以禾本科和豆科为主,其中,豆科牧草约120余种,禾本科约100余种[21]。

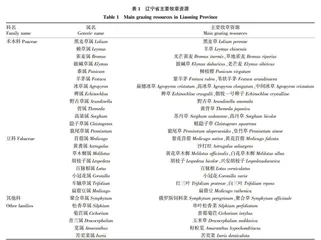

表1为辽宁省主要牧草资源。其中,豆科(Fabaceae)中的紫花苜蓿(Medicago sativa)、沙打旺(Astragalus adsurgens),禾本科(Poaceae)中的黑麦草(Lolium perenne)、羊草(Leymus chinensis)均为优质牧草;朝牧一号稗子(Echinochloa crystalline)是辽宁省朝阳市畜牧科学研究所的郜玉田所育成的,于1990年通过全国草品种审定委员会审定并推广的。其他大部分优质牧草品种几乎是外来引入品种,因此,培育一批新的本地优质牧草品种是当前解决牧草种质资源的重要难题之一。

如表2所示,李丽萍等[22]通过试验完成辽宁省牧草品种的区划,筛选出了一批适应辽宁省天然草地的优质牧草品种,形成了辽东山地紫花苜蓿、沙打旺、无芒雀麦(Bromus inermis)、胡枝子(Lespedeza bicolor)区,辽东半岛紫花苜蓿、沙打旺、无芒雀麦、老芒麦(Elymus sibiricus)区,中部平原紫花苜蓿、沙打旺、中间冰草(Agropyron cristatum)、老芒麦区,辽西低山丘陵紫花苜蓿、沙打旺、无芒雀麦、羊草区4个区域。

1.2.2 牧草种质资源分布。

辽宁省共包含3个植物区系,包括北部的东北植物区系区(长白山植物区系区)、南部的华北植物区系区以及靠近内蒙古西部的蒙古草原植物区系区,而草地植物有着东北植物区系区、华北植物区系区、蒙古草原植物区系区综合交错的特征[8,10,23]。辽宁省共有草甸草原和典型草原两大类型草原。辽宁省草地资源主要分布于东部和西部,辽东地区为高草型草地,而辽西地区为矮草型草地。山地灌丛、草丛和疏林草地为辽东地区主要草地植被类型,其草层、植被生产水平较高,但可利用及营养价值较低;典型草原和草甸草原为辽西地区主要草地植被类型,其草层、植被生产水平较低,但利用、营养价值及优良牧草占比较高[15-16]。其中,辽西地区是辽宁省重要的草地资源分布区,其地形为低山丘陵,该地大部分季节干旱,加上该地区常年开发土地,植被覆盖度低且出现“三化”(退化、沙化、盐碱化)[19,24]。

如图1所示,张茵等[25]对14个监测点位植被盖度进行检测和分析,发现辽宁西北地区的朝阳等地的植被盖度低于辽宁中部地区的本溪、岫岩,甚至阜蒙县以及义县低于全省综合植被盖度。

1.2.3 牧草种质资源研究现状。

目前,辽宁省对牧草种质资源进行了搜集、保存与鉴定评价,并以放入种质资源库以及建立种质资源圃的方式进行保存。对于收集到的种质资源进行整理,归纳牧草种子相关的所有信息。关于牧草种质资源利用方面,在育种上,由郜玉田[26]育成的朝牧一号稗子具有适应性强、抗旱、高度耐盐碱等特点;辽宁省农业科学院选育的早熟沙打旺在东北及华北地区得到了广泛应用。在牧草新品种引进方面,近2年辽宁省农业科学院进行了新一批的牧草新品种的引选,共收集86份牧草种质资源并按照规定进行分类、编号入库;在不同试验区进行试验,筛选出紫花苜蓿、柳枝稷(Panicum virgatum)、无芒雀麦、胡枝子等优良牧草新品种[27]。

2 牧草种质资源保存利用和开发中存在的问题

虽然辽宁省牧草种质资源有了很大的发展,但种子的供给还远不能满足生态草原建设的需要,而且牧草种质资源在保存、利用和开发上还存在着许多问题,主要存在以下几个方面。

2.1 对牧草种质资源的收集数量较少、保存方式单一

目前,辽宁省对牧草种质资源的总体研究水平还比较落后,专门从事于牧草业的单位以及人员少,技术不过关、科研成果缺乏都是普遍的现象。辽宁省牧草种子生产主要以紫花苜蓿、沙打旺为主[28]。虽然说这2个品种已为优势种,在产量、再生能力和适应性都较强,但品种单一、结构简单使其种子在草地生产潜力的发挥性能减弱。辽宁省在种质资源保存方法上只采用种质资源库、种质资源圃等常规方式的保存,由于受科学技术水平、草业相关制度、本地发展环境等各方面因素的限制,并没有从分子、细胞、组织以及器官水平上进行开展,比如从分子水平上的基因库建立、细胞水平上的花粉冷冻保存、组织及器官水平上的无性繁殖、组织培养等[22,29]。而国外已经从现代生物技术分子水平上的一些关键问题出发,着重进行研究包括基因克隆、高效构建基因表达载体等工作[30]。

2.2 本地牧草优势种少、潜在优势种存在丧失的危险

相对于我国别的省份而言,辽宁省本地牧草优势种类少,野生牧草优势种类开发利用更是寥寥无几。虽然说牧草专家育成了一些适应本地的优质牧草新品种,但大半部分的优质牧草种子是通过引进的方式收集的[31]。对于牧草种子的鉴定,由于缺乏系统性的研究导致出现品种分辨不清、利用价值不明,难以开发利用。比如有一些种子在入库时生活力处于最低限,由于基因鉴定及检测能力差,使其种子生活力提前降低甚至降到更新的标准之下;在种质资源圃保存的材料易出现丢失,尤其在进行异花授粉时容易发生遗传变异。再加上收集和保存不善以及保护方式不当,使一些牧草种质资源出现得而复失的局面,在不知不觉中潜在优势种出现丧失,使辽宁省牧草品种多样性受到严重的危害,对辽宁省牧草种质资源的保护和利用都有着不利的影响[22,32]。