北京市北部山区造林工程绩效提升策略研究

作者: 陆也萍 刘笑冰

摘要 为了推进生态文明建设,改善首都生态环境,北京市造林绿化建设持续开展,北京市北部山区造林工程不仅使得北京市森林覆盖率逐年提高,对于提升首都形象和推动生态经济发展有着重要意义。通过对北京市北部山区造林工程现状进行研究,从绩效角度出发,分析了造林工程开展过程中存在的不足,并提出相应的对策建议,以提升北京市北部山区造林工程绩效。

关键词 造林工程;绩效;北京市

中图分类号 S 725 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)01-0104-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.01.022

Study on Performance Improvement Strategy of Afforestation Project in Northern Mountainous Area of Beijing

LU Ye-ping, LIU Xiao-bing

(College of Economics and Management,Beijing University of Agriculture/Beijing Research Center for New Rural Construction, Beijing 102206)

Abstract In order to promote the construction of ecological civilization and improve the ecological environment of the capital, the afforestation construction in Beijing continues. The afforestation project in the northern mountainous areas of Beijing not only improves the forest coverage of Beijing year by year, but also is of great significance to enhance the image of the capital and promote the development of ecological economy. This paper studies the current situation of afforestation project in northern mountainous areas of Beijing, analyzes the shortcomings in the process of afforestation project from the perspective of performance, and puts forward corresponding countermeasures and suggestions to improve the performance of afforestation project in northern mountainous areas of Beijing.

Key words Afforestation project;Achievements;Beijing

基金项目 北京市社会科学基金研究基地重点项目(18JDGLA047)“北京市北部山区造林工程绩效研究”。

作者简介 陆也萍(1997—),女,辽宁朝阳人,硕士研究生,研究方向:农林资源与环境经济。

通信作者,副教授,博士,从事农林资源与环境经济研究。

收稿日期 2021-11-09;修回日期 2021-11-16

近年来,随着社会的高速发展,经济也不断向前发展并推动城市建设日渐完善。然而,在发展过程中生态环境问题不断显现。习近平总书记强调,我国将采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。这个目标事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体,我国要坚定不移地走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。森林作为陆地生态系统的重要组成部分,是系统中最大的碳库,森林碳汇也是应对生态问题的重要方式之一。为了践行“绿水青山就是金山银山”的理念,北京市北部山区造林工程的开展意义重大,不仅使得北京市生态环境得到明显改善,对于推动林业经济的发展也有重要作用。因此,为使造林工程带来的良性成果能够稳定进行,对北京市北部山区造林工程绩效提升的研究就显得至关重要。

1 北京市北部山区造林工程现状

长期以来,北部山区造林工程建设成果显著,提高了北京市森林覆盖率,优化了北京市的生态环境,推动了北京市生态发展,更是解决了森林资源分布不均匀的问题,提高了山区农民的幸福指数,高效地发挥了山区森林提升空气质量、美化环境的生态功能,促进了森林生态保护和社会经济的可持续发展。

1.1 森林资源丰富

随着造林工程的实施,北京市森林资源逐渐丰富。森林面积与森林覆盖率均呈直线上升趋势,北京市森林面积每年增长1万hm2左右,森林覆盖率每年增长0.6%,截至2019年,北京市的造林面积已经到达79.20万hm2,森林覆盖率也已经达到44.0%。

由表1可知,截至2019年,密云区森林面积为14.61万hm2,森林覆盖率高达65.05%,为4个研究区域中森林资源最丰富的。延庆区森林面积11.82万hm2,是4个区中森林面积第三大区,森林覆盖率59.28%,仅次于密云区,位列第2。怀柔区森林面积达12.48万hm2,为4个区中第2,但森林覆盖率58.79%,不及延庆区,位于第3。而昌平区森林面积仅为6.40万hm2,森林覆盖率为47.65%,为4个区中最低的。此外,4个区森林总面积为45.31万hm2,平均森林面积为11.13万hm2,怀柔区、密云区和延庆区均达到平均值。

1.2 生态环境效益提高

工程实施以来,北京市山区土地沙化趋势得以遏制,沙化土地面积持续减少,基本上控制了风沙的危害[1],保护了耕地,全市沙区林木覆盖率大幅提高,区域生态环境明显好转。土壤流水量显著减少,水土流失防治指标均达到目标值;流域周边生活区域的污水和垃圾处理率也得到了提高[2]。与此同时,空气质量也得到了改善,2020年全市各区细颗粒物(PM2.5)年平均浓度在29~40 μg/m3,继2019年密云和怀柔率先达标后,2020 年密云、怀柔、延庆等8个区达到国家二级标准。SO2、NO2等大气污染物的年平均浓度均达到国家二级标准,环境治理效益显著,为北京市民创造了良好的生态屏障,推动了生态环境的建设[3]。

1.3 农户生活质量改善

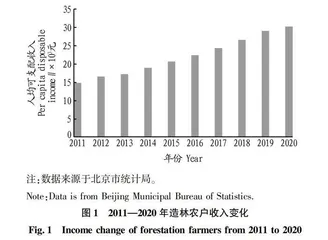

从图1可见,2011—2020年北部山区造林农户收入总体呈不断增长态势,每年农民人均可支配收入增幅约为10%,其中2013年和2020年较前一年的增幅略小,分别为3.79%和4.14%。与2011年相比,2020年农民人均可支配收入增长了104.43%。自北京市实施山区造

林工程以来,带动了山区的发展,不仅使得山区的生态状况得到了改善,还加速了山区区域经济的向前发展,并由此调整就业结构,推动了产业融合及后续产业的发展[4]。在山区造林工程建设实施的情况下,农户耕地面积大量减少,但由于国家补贴收入、非农就业收入的增加,农户家庭总收入不降反增[5]。造林工程为大量劳动力提供了新的就业机会,拓宽了就业渠道,实现了人力资源的充分利用[6],帮助大量农村地区的剩余劳动力以及城市的失业人员解决了就业难题。除此之外,森林所带来的降温增湿、固碳释氧等巨大生态效益[7],提高了人们的健康水平,为人们提供了良好的居住环境。

2 北京市北部山区造林工程困境

2.1 工程建设存在区域差异,可持续性发展任重道远

通过对北京市北部山区造林工程研究区域进行调研和数据分析发现,北京市北部山区造林整体的产出效率较高,但是延庆区产出效率严重偏低;通过对北京市北部山区的密云区、昌平区、怀柔区以及延庆区进行对比,发现在农户认知方面[8],对这4个区的认知程度参差不齐,存在较大的差异,其中,对密云区的认知程度最低,对延庆区的认知程度较高;在农户的参与意愿和满意度方面,各区农户的差异较小,但各区的产业和农户收入来源均较为单一。

2.2 造林工程建设成本增加,治理手段相对单一

研究表明,工程建设难度逐渐增加,主要原因在于:一是对农林水利等各项措施的高度配合,对前山脉区域和平原地区的景观效果要求提高,增加了工程建设难度;二是由于人工和原材料成本的上涨[9],增加了资金需求;三是随着治理的不断深入,交通不便、干旱缺水、立地条件差等因素的制约越来越明显,加大了治理的难度。为迅速改变工程区自然生态条件,扭转风沙肆虐环境的状况,工程建设更多的是考虑荒山荒地的树木种植和生态极端脆弱区的治理,同时为方便工程管理,农业、林业、水利共享措施实施相对独立,尚未形成措施累加效应,工程建设效益难以充分发挥。

2.3 造林补贴有待改进,农户参与意愿有待加强

通过分析农户的收入变化可知,参与造林工程农户的家庭总收入均有所提升[10],并且农户离造林地越远,林地面积越多,获得的国家补贴就越多。因此,绝大部分农户愿意参与造林工程,劳动人口数量的增加也与家庭收入呈正相关。但由于信息不透明、缺乏技术指导等原因,极少部分农户不愿参与后续建设。若没有国家补贴,其种植业收入便会减少;若计入补贴,其种植业收入与家庭总收入均有所增加。由此可知,国家补贴收入对农户收入影响极大,若停止补贴,农户收入相应减少,存在复耕的可能性。

2.4 综合效益有待提高,产业转型道阻且长

近年来北京市生态林业经济高速发展,整体呈上升趋势,社会效益显著[11],在休闲林业和森林旅游开发、森林康养等方面取得了巨大成效,带动部分林业成功转型,但是北京市造林工程在带动整个林业转型时仍困难重重。其中,北京林业总产值作为提高经济效益的重要衡量指标和进一步发展的基础呈下降趋势,林木储备以及经济林果收益呈现波动下降趋势,这与北京造林定位、禁牧禁伐政策等密不可分。工程在促进发展方式转变、绿色生态产业体系建设等方面仍不够完善[7]。在当前产业结构深度调整,发展方式加速转型,加快建设生态文明的重要时期,如何在工程区生态环境得到改善的同时,促进产业发展、保护农民权益、引导农民增收致富,是工程后期面临的重要挑战。

3 改进策略

3.1 深化造林工程改革,推动造林工程可持续

首先,要注重扩大造林规模,开拓造林面积,深化造林工程的改革;在平原造林的同时,也应当加大对山区如昌平区、延庆区、密云区以及怀柔区造林的投资力度,通过扩大造林规模,带动北京市生态、经济、社会的共同发展。其次,应加强技术进步,引导造林工程向对提高技术、引进人才等深层次方向的转移,加大人力资本的投入,以技术创新引领造林工程的全面创新发展。最后,造林的综合产出效率较低,不利于造林工程的可持续发展[12],因此要合理利用造林资金。因此,可以将部分造林资金用于造林地区的树木养护、护林员的培训等后续林业发展,以提升造林工程的可持续性。

3.2 加大工程投资力度,完善森林治理措施

随着建设区域的不断扩大,建设难度不断增加,建设成本越来越高,加之近年来物价和劳动力成本的逐年提高,造林工程建设的投资标准也需要得到提升。因此,建议在确保政府投入的基础上,积极鼓励民营企业、外资企业、社会团体和个人采取股份制、股份合作制、个体承包等多种形式投资和参与工程建设,努力开拓资金筹措渠道,建立稳定多元化的工程建设投资新机制,加大投资力度。

3.3 确立合理补贴制度,促使政策完善