徽杭古道植物景观资源类型分析

作者: 钱阳昕 王小德

摘要 以徽杭古道的植物景观作为研究对象,依据植物景观空间类型的不同把徽杭古道沿线植物空间分为垂直植物空间、覆盖植物空间、半开敞植物空间、开敞植物空间、封闭植物空间,依据植物景观构成类型的不同分成自然乔木景观林、灌木林地景观廊、水湿生景观带、生产型植物景观区四大类。依据以上分析结果,结合徽杭古道沿线调查汇总的常见群落模式,总结出徽杭古道植物景观的要点,并给出提升和营造建议。

关键词 徽杭古道;植物景观;空间类型;景观资源

中图分类号 S 731.3 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)02-0111-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.02.028

Analysis of Plant Landscape along Huizhou Hangzhou Ancient Road

QIAN Yang-xin1,WANG Xiao-de2

(1.School of Landscape Architecture,Zhejiang A&F University,Hangzhou,Zhejiang 311300;2.School of Art and Design,Zhejiang A&F University,Hangzhou,Zhejiang 311300)

Abstract According to the different types of space,the plant space along the Huizhou Hangzhou ancient road is divided into vertical plant space,covered plant space,semi open plant space,open plant space and closed plant space.According to the different types of plant landscape composition,it is divided into four categories:natural arbor landscape forest,shrub forest landscape corridor,hygroscopic landscape belt and productive plant landscape area.Based on the above analysis results,combined with the common community patterns along the Huizhou Hangzhou ancient road,the main points of plant landscape along the Huizhou Hangzhou ancient road are summarized,and suggestions for improvement and construction are given.

Key words Huizhou Hangzhou ancient road;Plant landscape;Space type;Landscape resources

作者简介 钱阳昕(1997—), 男, 安徽淮南人,硕士研究生,研究方向:风景园林规划设计、风景园林植物应用。通信作者,教授,博士,硕士生导师,从事植物造景、生态园林研究。

收稿日期 2022-03-14

徽杭古道作为跨省的生态景观单元,有着重要的文化、旅游价值。该区域属于亚热带季风气候,植物风貌有着中原向江南过渡的特点,温暖湿润的山地环境造就了良好的植物景观,拥有丰富的野生观赏植物种质资源。作为跨度较大的线形自然空间,徽杭古道沿线环境随着海拔和维度的改变而自然过渡,生态保护和人文旅游的价值日益突出。该研究通过对徽杭古道植物景观资源的空间类型和构成类型进行调查,分析徽杭古道周边山林的森林资源和景观分布特点,梳理该区域特有的景观风貌,探索追求生态价值和景观价值的营建策略,并为徽杭古道植物景观的保护和利用提供参考。

1 徽杭古道的概况

徽杭古道是连接着东侧的浙江临安和西端的安徽绩溪的交通廊道,现保存良好路段全长近20 km,植物群落变化复杂。徽杭古道全线路面海拔高差约为800 m,山脉地理高差千余米,属亚热带季风气候,年降水量约为2 000 mm,主要集中在春夏。

在徽杭公路通车之前,徽杭古道是徽州人通往上海和杭州的捷径。它始建于唐代,是继“丝绸之路”“茶马古道”之后,中国第三条著名的古道,这是古代徽商和浙商互通贸易的重要渠道,其开辟和发展与两地独特的地理环境密切相关,曾被称为浙皖两地的生命线,历史上曾在政治、经济、文化等方面发挥过重要作用。同时,它也是一条自然景观与神秘文化相结合的走廊。

徽杭古道位于著名的清凉峰国家级自然保护区,其生物资源和区系组成具有古老性、过渡性、多样性,联系广泛及珍稀物种多、密度大等特点。它具有独特的地理地貌特征,已成为众多游客的旅游和观光之地。除自驾外,现可由绩溪、临安乘公交车或包车前往。2011年成功创建国家AAAA级旅游景区,2013年被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

2 植物景观空间类型

植物景观的空间研究可以按照空间郁闭度的不同进行分类[1],按照该分类方式的原理,结合徽杭古道区域现状,可以把沿线范围分为垂直植物空间、覆盖植物空间、半开敞植物空间、开敞植物空间和封闭植物空间五大类,依次对应徽杭古道沿线的5个路段。

2.1 垂直植物空间

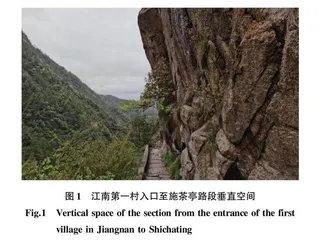

一般的垂直植物空间是指利用植物封闭的两侧垂直面,营造的具有“夹景”效果的空间。而徽杭古道江南第一村入口至施茶亭路段的垂直空间较为特殊,是由古道一侧高耸的山崖构成空间骨架,另一侧自然生长的小乔木虽然不足以遮蔽视线,但悬崖对人的行动和心理起到的限制效果使得只能前进带来的垂直纵深感被加强(图1)。

此空间路段岩生植物较多,纵向植物分布大致为山顶的草本,石壁上的灌木,接近路面处的小乔木,斜坡下的常绿落叶混交乔木和近水的湿生植物。这里有溪流在峡谷底端快速流动。

富有浙江和安徽地方特色的群落结构则从植被的角度展现出具有江南丘陵区特色的植物景观。相较于在平坦地形上构建的人工复层结构,这种随着地势高低变化产生的自然复层结构中的植物群落具有稳定性高、景观效果突出、生态效益好、游赏体验丰富等优点[2]。

2.2 覆盖植物空间

覆盖植物空间一般通过枝干的分枝点较高且树冠密集的大乔木构成骨架,形成顶部覆盖、遮荫效果好的空间感觉。下雪堂至施茶亭路段虽然没有分布成片的大乔木,但受地形的影响依然营造出了很强的覆盖空间效果(图2)。

此处临近徽杭古道中间位置,是植被较为茂盛的区域。溪流在此处汇聚,有一些耐水湿的乔木生长在周围,此处向下俯视可见西溪湖坝,水体浮叶荡漾,深不见底。

2.3 半开敞植物空间

半开敞空间是指区域四周并不完全开敞,部分视角被植物阻隔的空间,是开敞空间向封闭空间的过渡。蓝天凹至下雪堂路段区域就属于该空间类型(图3)。

这里虽沿山路海拔逐渐升高,但因更接近谷底,地面湿度较大,湿生草本植物成片生长。由于树木和山体的部分遮蔽效果,视野开阔的空间为楔形。这里的经济林构成了大面积的山地农业景观,山核桃林春色盎然,秋色明媚,错落舒朗,地方产业经济林风貌特色显著。

2.4 开敞植物空间

开敞空间指人们的视线高出植物景观的空间,在徽杭古道中位于南天门至蓝天凹路段(图4)。这里接近山顶,路面坡度放缓,乔木渐疏,光照变强,喜光的小灌木和草本植物较多,湿度降低,视野开阔,并在山顶处构成大场地自由空间。

2.5 封闭植物空间 封闭空间是指四周、顶面都有植物围合、遮挡的空间,围合感很强烈。徽杭古道临安浙基田至南天门路段的山林中,阳光被密林遮蔽,阴冷潮湿,地形复杂,道路曲折狭窄,可视距离较短,属于封闭空间的类型(图5)。

这里蕨类及其他喜湿耐阴的地被植物与爬行类小动物众多,植物景观体现出了浓厚的浙皖地方特色。植物生长相关的周围空间的各种因素,包括气候、土壤、地形、水源、日照、生物、人类活动等,构成了对该区域植物影响较大的生长环境。此处的植物景观特点突出,其群落组织、生长类型以及生态演替形成过程的特征,与上述各种生态因子主要和次要、有利或有害的作用密切相关,并随着时间和空间的影响产生适应性的变化[3]。

3 植物景观构成类型

根据林地分类标准和徽杭古道森林景观发展现状,分析古道两侧景观可视面的主要植物属性,将区域范围内的植物景观按照主要构成的差异划分为自然乔木景观林、灌木林地景观廊、水湿生景观带、生产型植物景观区。按照生境类型、群落类型、人类干扰程度评价区域的近自然性,可得出徽杭古道研究区域内自然乔木景观林的自然性最好,生产型植物景观区属于人工型改造区域。

3.1 自然乔木景观林

自然乔木景观林是此区域面积最大的植物景观构成类型(图6)。徽杭古道的地带性植被为常绿落叶阔叶混交林,基调树种有青冈(Quercus glauca)、枹栎(Quercus serrata)、山核桃(Carya cathayensis)等,骨干树种包括常绿型的香樟(Cinnamomum camphora)、石楠(Photinia serratifolia)、木荷(Schima superba)、杉木(Cunninghamia lanceolata)、黄山松(Pinus taiwanensis)和落叶型的枫香(Liquidambar formosana)、油桐(Vernicia fordii)、野桐(Mallotus japonicus)、桃树(Juglans regia)等。在这个自然空间中,听觉的声音感与空间感在鸟兽轻鸣、溪涧叮咚中被营造出立体的游赏体验,这些体验能在人的审美结构中形成很强的相关性和互补性[4]。

3.2 灌木林地景观廊 受地形、海拔和光线的影响,灌木林地一般呈廊状分布,其中南天门至蓝天凹路段分布面积最大(图7)。徽杭古道的灌木主要包括常绿型的石斑木(Rhaphiolepis indica)、乌饭树(Vaccinium bracteatum)、檵木(Loropetalum chinense)、山茶(Schima superba)和落叶型的山鸡椒(Litsea cubeba)、金樱子(Rosa laevigata)、绣线菊(Spiraea salicifolia)、紫藤(Wisteria sinensis)、野山楂(Crataegus cuneata)、腊莲绣球(Hydrangea strigosa)、蜡瓣花(Corylopsis sinensis)、猕猴桃(Actinidia chinensis)、杜鹃(Rhododendron simsii)等。

3.3 水湿生景观带

水湿生景观带沿山间的溪涧呈带状分布,根据立地条件的不同,不同区域的植物种类也有所差异(图8)。蓝天凹至下雪堂路段区域水流缓慢,水中植物较为丰富,水边分布着湿地草坪,由于这里的生态环境良好、小气候十分适宜,周围的动植物拥有极其优越的生境。

3.4 生产型植物景观区

徽杭古道研究范围内的生产型景观区主要包括山核桃林、草本药材种植区和农作物种植区(图9)。其中山核桃林面积最大、代表性最强、景观效果最突出。中国原始农业固有“天时、地利、人和”的哲学思想,新农人利用当地气候与水土以及天然的有利地形,以较少的人工影响在古道边坡开垦出的山核桃林,也体现出了以生态学理论为指导、利用自然场地内各元素相互作用而实现人与自然共生的永续农业精神[5],使传统文化在延续和发展中迸发出了新的生命力。