中国特有植物地涌金莲的化学成分及应用价值研究进展

作者: 唐靓 李丕睿 冯博雅 赵万里 陈雨

摘要 地涌金莲是芭蕉科多年生大型丛生草本植物,为我国特有植物,主要分布在我国西南地区,用作当地草药历史悠久。地涌金莲的化学成分主要包括二芳基庚酮类、脂肪类、甾醇类等。药理作用研究发现,地涌金莲具有止血、消炎、抗菌、抗肿瘤以及抗氧化等作用。对地涌金莲的化学成分和应用价值进行综述,以期为中国特有植物地涌金莲的植物化学研究提供参考,加强对其的资源保护与合理开发利用。

关键词 地涌金莲;特有植物;化学成分;应用价值

中图分类号 R 284 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)03-0015-08

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.03.004

Research Progress on Chemical Constituents and Application Values of Chinese Endemic Plant Musella lasiocarpa

TANG Liang1,2, LI Pi-rui2, FENG Bo-ya2 et al

(1. College of Chemical Engineering, Nanjing Forestry University, Nanjing,Jiangsu 210037; 2. Jiangsu Province Engineering Research Center of Eco-cultivation and High-value Utilization of Chinese Medicinal Materials, Institute of Botany, Jiangsu Province and Chinese Academy of Sciences (Nanjing Botanical Garden Mem. Sun Yat-Sen), Nanjing ,Jiangsu 210014)

Abstract Musella lasiocarpa is a perennial large clump plant of the Musaceae family and has a long history of being used as local herbal medicine. M.lasiocarpa is a unique plant in China and is mainly distributed in the southwest of China. The chemical constituents of M.lasiocarpa mainly include diarylheptanones, fats, sterols, and etc. Pharmacological studies have found that M.lasiocarpa has the functions of hemostasis, anti-inflammatory, antibacterial, anti-tumor and antioxidant. In this paper, the chemical constituents and application values of M.lasiocarpa are reviewed, in order to provide a reference for the phytochemical research of Chinese endemic plant M.lasiocarpa, and to strengthen its resource protection and rational development and utilization.

Key words Musella lasiocarpa;Chinese indigenous plant;Chemical constituents;Application values

基金项目 国家自然科学基金面上项目(32070360)。

作者简介 唐靓(1996—),女,四川达州人,硕士研究生,研究方向:天然药物化学。通信作者,研究员,博士,从事天然药物化学研究。

收稿日期 2022-04-14;修回日期 2022-05-11

地涌金莲[Musella lasiocarpa(Fr.)C.Y.Wu ex H.W.Li]是芭蕉科(Musaceae)地涌金莲属大型丛生草本植物,是地涌金莲属植物唯一成员,别名地涌莲、千叶佛莲、矮芭蕉等[1]。地涌金莲原产我国云南和四川等西南地区,是我国特有植物,现已驯化成为热带和亚热带花卉。其花除具有观赏价值外,还可入药,具有收敛止血作用,民间用于治疗白带、红崩及大肠下血;茎汁可用于解酒及草乌中毒[2]。此外,地涌金莲的假茎可作饲料,具有饲用价值[3];其根系发达,可涵养水分,防止水土流失,具有生态价值[4],可见地涌金莲有着广阔的开发利用前景。

前期,对地涌金莲的研究多侧重于种群遗传多样性[5-7]、组培快繁技术[8-11]、园艺观赏价值[12]、引种栽培技术[13]以及保护生物学[14]等方面。近年来,地涌金莲的化学成分及其药理活性也逐渐受到关注。已有研究表明,该植物主要含二芳基庚烷类、phenylphenalenone类、甾醇类和长链脂肪类等化学成分,其中phenylphenalenone类化合物是香蕉的植保素。现代药理学研究表明,地涌金莲化学成分具有抗氧化、抗菌和抗肿瘤等药理活性。为进一步深入挖掘其资源价值,该研究从生物学特征、地理分布、化学成分、药用价值和观赏价值等方面,对地涌金莲的研究进展进行了系统梳理,并提出了开发利用展望,以期为地涌金莲的资源保护和合理开发利用提供参考。

1 生物学特征

地涌金莲植株较矮小,地上部分的叶鞘层层包围重叠,螺旋状排列,称为假茎,假茎粗壮,高约1.0~1.5 m;叶片呈浓绿色,形似芭蕉叶;最具观赏性的苞片一般为金黄色,极少数为橙红色[15]。地涌金莲因其先花后叶,于早春开花时忽从地下涌冒而出,悄然绽放,故谓之“地涌金莲”。地涌金莲为雌雄同株植物,雌、雄花着生于同一花序上,花序下部的花为两性花或雌花,每苞片内一般有3朵花,少数为2~4朵花,极少数只有1朵花;上部的花为雄花,每苞片内一般有4朵花,少数为2~3或5~6朵花,极少数只有1朵花[15]。它的花期长达8~10个月,开花后假茎逐渐枯萎而死。所结果实为浆果,三棱状卵形,外被黑褐色硬毛,内具多粒扁球形种子,种子颜色多为褐色或黑褐色[16]。

2 地理分布

野生地涌金莲现主要分布于云南省西北部和中部以及四川省南部金沙江流域,生长在海拔1 600~2 200 m的悬崖峭壁[17]。2019年Ma等[17]报道了地涌金莲的生长起源,在中国西南地区的悬崖生境中发现了9个野生地涌金莲种群。通过对3个叶绿体DNA片段(psbA-trnH、trnL-F和rpl16)进行系统发育分析,揭示了目前野生地涌金莲种群的分布格局及其传播途径的影响因素,推断地涌金莲野生种群的起源在金沙江的丽江一带,靠近延边、攀枝花。造成这种情况的原因可能与青藏高原的隆起、横断山的造山运动以及古地中海的西退有关。古红河的改道和河流对其支流的截流是导致地涌金莲野生种群生境破碎化的主要因素。

3 地涌金莲化学成分

地涌金莲的化学成分含有二芳基庚酮类、脂肪类、甾醇类以及其他化合物,主要活性成分为二芳基庚酮类化合物。

3.1 二芳基庚酮类

地涌金莲中二芳基庚酮类化合物主要包括:phenylphenalenone类、acenaphthone类、musellarines类以及线性二芳基庚烷类化合物。该植物中二芳基庚酮类化合物结构类型丰富,是研究二芳基庚烷类成分之间生源关系的理想植物对象。

3.1.1

Phenylphenalenones类。

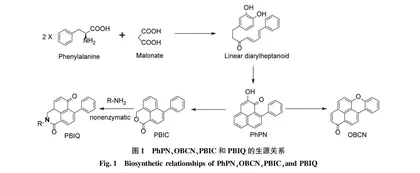

苯基非那烯酮(phenylphenalenones)类化合物是一类源自苯丙氨酸合成途径的稠环二芳基庚烷类天然产物,目前仅发现于单子叶植物纲芭蕉科(Musaceae)、血皮草科(Haemodoraceae)、旅人蕉科(Strelitziaceae)和雨久花科(Pontederiaceae)植物中[18]。该类化合物是一种酚类代谢物,由一个含酮基团的三环非那烯酮和一个侧苯环组成。根据它们的结构差异,又可分为四大类:phenylphenalenones(PhPN)、oxabenzochrysenones(OBCN)、phenylbenzoisochromenones(PBIC)和phenylbenzoisoquinolinediones(PBIQ)[19]。它们之间的生源关系如图1所示,是由苯丙氨酸和甲酸合成二芳基庚烷中间体,二芳基庚烷发生[4+2]环化形成PhPN母核,PhPN进一步氧化可形成OBCN、PBIC和PBIQ类化合物。目前,从地涌金莲植物中得到的phenylphenalenones类化合物均为PhPN类化合物。

2001年,杨维力等[20]从地涌金莲全草中首次分离和鉴定出4个PhPN类化合物,分别是2-hydroxy-9-(4′-hydroxyphenyl)-phenalen-1-one(1)、2-methoxy-9-(4′-hydroxyphenyl)-phenalen-1-one(2)、2-hydroxy-9-phenyl-phenalen-1-one(3)、2-methoxy-9-phenyl-phenalen-1-one(4)。2006年,Qin等[21]从地涌金莲的地上部分分离得到了2-methoxy-9-(4′-hydroxyphenyl)-phenalen-1-one(2)。2011年,Dong等[22]从地涌金莲植物中首次分离得到2个新的phenylphenalenone类化合物2-methoxy-9-(3′,4′-dihydroxyphenyl)-1H-phenalen-1-one(6)和2-methoxy-9-(3′-methoxy-4′-hydroxyphenyl)-1H-phenalen-1-one(7)。

3.1.2 acenaphthone类。

Dong等[22]从地涌金莲的地上部分分离出了acenaphthone类化合物,这是从地涌金莲植物中获得的新的acenaphtylene衍生物(10)。

3.1.3 musellarins类。

Dong等[22]从地涌金莲的地上部分还分离出了5个双环二芳基庚烷类化合物(11~15)。2014年,Li等[23]通过Achmatowicz 重排、Kishi 还原和 Friedel-Crafts 环化反应构建三环骨架,在合成的最后阶段中芳基重氮盐经 Heck 偶联反应将芳基以 2,6-反式方式引入二氢吡喃等关键合成步骤用 15~16 步反应实现了musellarin A~C(11~13)的非对映选择性全合成。2015年,付蕾等[24]还从青龙衣抗肿瘤活性部位分离得到环状二芳基庚烷类化合物枫杨素,并在此基础上进行了其首次全合成,作者将目标化合物拆分成Ar1-C4和Ar2-C3 2个片段,先通过羟醛缩合反应构建C7骨架,然后氢化还原,再经过威廉森合成法合成环二苯醚,最后在酸性条件下脱保护得到目标化合物。目前,从地涌金莲植物中分离得到的二芳基庚酮类化合物共17个(1~17)(图2),具体化合物名称如表1所示。

3.2 脂肪类

从地涌金莲分离和鉴定出的化合物中,除二芳基庚酮类化合物以外,还包括脂肪类化合物(18~36),它们大多为长链饱和脂肪酸,如硬脂酸[25]、二十二、二十四、二十六、二十八、三十碳酸等长链饱和脂肪酸[20],少数为不饱和脂肪酸[26]以及烷烃类化合物[21,25],2021年,Li等[26]通过GC-MS分析技术,从地涌金莲乙酸乙酯部分中鉴定出了一些脂肪类化合物,如图3、表2所示。