安徽省叩甲科一新纪录种

作者: 胡降临 林芳 虞磊 韩杰 舒玉 钱阳平 潘少杰

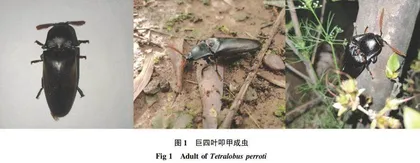

摘要 2021年5月9日,在安徽省休宁县岭南林场发现一个安徽省叩甲科新纪录种——巨四叶叩甲(Tetralobus perroti),对其形态特征、分布和习性进行了详细描述,提供了标本照与生态照,并对其区系、危害及防治策略进行了分析与讨论。

关键词 安徽省;巨四叶叩甲;新纪录种

中图分类号 Q969.48 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)04-0077-02

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.04.018

A New Record of Elateridae in Anhui Province

HU Jiang-lin1,LIN Fang2,YU Lei3 et al

(1.Landscape Bureau of Huangshan Scenic Area Management Committee of Anhui Province,Huangshan,Anhui 245800;2.Comprehensive Administrative Enforcement Detachmentin Ecological Environment of Huangshan City,Huangshan,Anhui 245000;3.School of Life Science,Anhui University,Hefei,Anhui 230039)

Abstract On May 9,2021,Tetralobus perroti, a new record species of Elateridae from Anhui Province,was reported in Lingnan forest farm of Xiuning County,Anhui Province.Morphological characteristics,distribution and habit were described in details,and specimen photos and ecological photos were provided.Its flora,hazard and control strategies were also analyzed and discussed.

Key words Anhui Province;Tetralobus perroti;New record

叩甲总科(Elaterodae)隶属于昆虫纲(Insecta)鞘翅目(Coleoptera)多食亚目(Polyphaga),我国分布有4个科,分别为叩甲科(Elateridae)、隐唇叩甲科(Eucnemidae)、粗角叩甲科(Throscidae)、地叩甲科(Cebrionidae)。其中,叩甲科(Elateridae)是叩甲总科中最大的一个科,也是鞘翅目昆虫中的一个大科,全世界已知10 000余种,我国记录约570种[1]。多数种类是农林植食性地下害虫,也有部分天敌种类,经济意义十分重要[2]。四叶叩甲族在全世界记录有2亚族4属,在我国仅有1属1种,即四叶叩甲属(Tetralobus)巨四叶叩甲,是叩甲科中体形最大的一个属,也是叩甲科中体型最大的一个种,全世界已知49种,亚种仅记述3种,我国于1990年在四川首次纪录[3]。

休宁县隶属于安徽省黄山市,与浙江和江西两省交界,既是重要的交通枢纽,也是自然旅游胜地。岭南林场位于安徽休宁县最南部,地理坐标为119°10′~119°20′E、29°23′~29°35′N,最高海拔1 264 m,既是省级自然保护区,也是休宁县的四大国有林场之一,管辖面积3 931.93 hm2,共有森林资源总面积3 657.35 hm2。境内地形复杂,以丘陵为主,还伴有中山和低山等2种类型,气候湿润温和,四季分明,属亚热带季风气候,植被茂密丰富,属于典型的亚热带常绿阔叶与落叶阔叶混交林植被带,自然环境优越,具有丰富的生物资源[4-5]。

2021年5月9日,笔者在岭南林场进行昆虫调查时,发现并拍摄到巨四叶叩甲(Tetralobus perroti),经查阅文献资料核实[1-3,6-7],为安徽省新纪录种。该发现不仅补充了巨四叶叩甲的地理分布,也为安徽省生物多样性研究提供了本底数据与理论支持。

1 材料与方法

1.1 标本采集

采集方法:灯诱法,是指利用昆虫尤其是成虫的趋光性采集昆虫的方法。将灯光诱捕装置安放于空地之上,利用昆虫的趋光性,应用450 W的自镇流荧光高压汞灯进行灯诱。灯诱时间为19:00~24:00。采集并记录昆虫的种类和数量,拍摄照片。

采集地点:安徽省休宁县岭南林场,29.461 434 55°N,118.152 913 26°E,海拔312 m。

采集人:胡降临、虞磊、舒玉。

1.2 标本制作、鉴定与保存 标本制作采用针插法,主要由回软、针插、整姿、定型和干燥5个步骤组成[8]。制作好的标本放置于装有干燥剂和防虫剂的标本盒中,并附上标签,置于避光的干燥处保存。鉴定依据《中国经济叩甲图志》[1]和《中国昆虫生态大图鉴》[6]等参考文献。标本现保存于安徽大学生命科学学院标本室。

2 结果与分析

2.1 分类地位 昆虫纲(Insecta)、鞘翅目(Coleoptera)、多食亚目(Polyphaga)、叩甲总科(Elaterodae)、叩甲科(Elateridae)、萤叩甲亚科(Pyrophorinae)、四叶叩甲族(Tetralobini)、四叶叩甲属(Tetralobus)。

2.2 物种特征

体长43~54 mm,体宽15~19 mm,体型十分粗大且宽厚(图1)。体黑色,略有光泽,体表被有棕色细毛,中胸腹板两侧细毛略长且密集。额凹陷,前缘突出,唇基向上与额连接形成锐角或直角。触角短,11节,第2、3节小,从第4节起明显栉状,生有橘红色狭长叶片,近端部内侧有1齿突,雄性扇状,雌性锯齿状。前胸背板宽明显大于长,背面隆起,上有粗糙刻点,侧缘波状,背面凸起不太明显,向两侧和向后逐渐降低,后角厚实,下边缘,端部下弯。小盾片三角形,低凹。鞘翅长,无条纹,具细密刻点。腹面和腹部密布刻点,前胸腹后突具有中纵沟。足黑色,跗节叶片呈橘红色。

观察标本:3♂♂,安徽省休宁县岭南林场,2021-Ⅴ-9。

2.3 分布 国外分布:越南。

国内分布:安徽、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、福建、四川、贵州、广西、广东、海南[1-3,6-7]。安徽省为首次发现。

2.4 生活习性

巨四叶叩甲为杂食性昆虫,但一般以素食为主,喜食植物的地下层茎杆和根,为害多种农作物、林木、果树、牧草和中药材等。成虫多见于5—8月,有一定的趋光性,常见于我国南方的山地,偶尔见于田埂上。

2.5 区系分析

世界动物地理区系一般划分为6界,分别为古北界、新北界、东洋界、澳洲界、非洲界和新热带界[9]。中国动物地理区系一般分为华北区、蒙新区、青藏区、东北区、西南区、华中区和华南区7个大区。其中,东北区、华北区、蒙新区、青藏区属于古北界,西南区、华中区和华南区属于东洋界[10]。巨四叶叩甲之前报道分布于越南和我国江苏、浙江、江西、湖北、湖南、福建、四川、贵州、广西、广东、海南等地[1-3,6-7]。越南在世界动物地理划分上属于东洋界。中国在世界动物地理上地跨东洋界和古北界。巨四叶叩甲在华北区、华中区、华南区、西南区和青藏区均有分布,表明巨四叶叩甲在世界动物地理上主要分布于东洋界和古北界。休宁县岭南林场位于安徽最南部,在中国动物地理上属于华中区,在世界动物地理区划中处于东洋界,符合巨四叶叩甲的地理分布特点。

3 危害与防治

叩甲科是以素食为主的杂食性昆虫,其幼虫又名金针虫、铁线虫,是重要的地下害虫,主要为害土豆、玉米、大豆、棉花、高粱等作物,具有重要的经济意义[11]。巨四叶叩甲主要以植物的地下层茎杆和根为食[12],对多种农作物、果树和中草药等产生了巨大危害。

目前,我国地下害虫防治方法主要分为化学防治、生物防治、物理防治和农业防治四大类。化学防治具有高效和方便的特点,但是农药残留物多,对环境危害大。生物防治对环境污染少,具有更加环保的特点,且能有效降低地下害虫的危害,已成为大势所趋,主要方法包括保护和利用寄生蜂等天敌物种对地下害虫进行防治[13]、利用昆虫性信息素防治害虫[14-16]、使用植物源农药防治害虫[17]、使用动物粪便做底肥或追肥进行害虫治理等[18]。物理防治主要是利用害虫的习性进行防治,例如昆虫的趋光性[19-21]、趋色性[22-23]和对糖醋液的趋性[24-25]等,同样具有环保的优点。农业防治包括选用抗病、虫品种、肥料处理、深耕翻犁、适时灌水、清理田园等,是综合防治的一个重要组成部分,具有经济、安全、有效的特点。巨四叶叩甲作为重要的地下害虫之一,具有一定的趋光性,可以采用物理防治,比如杀虫灯来进行简单的防治,但杀虫灯的使用受挂灯地点和气候等因素的影响较大,有时并不能取得理想的效果。为了有效减轻巨四叶叩甲的危害,可以采用综合防治的方法,生物防治、物理防治和农业防治协调使用,不仅能减少对生态环境的破坏,还能获得较高的经济效益。

4 结论与讨论

四叶叩甲族在全世界记录有2亚族4属,在中国仅有1属1种,即四叶叩甲属巨四叶叩甲,也是叩甲科中体型最大的一个种[1]。此前研究表明该种仅分布在越南和我国江苏、浙江、江西、湖北、湖南、福建、四川、贵州、广西、广东、海南等地[1-3,6-7],此次研究发现该种在安徽也有分布,为安徽叩甲科一新纪录种。该研究结果扩展了巨四叶叩甲的地理分布和区系组成,补充了我国昆虫资源数据,并为今后巨四叶叩甲的保护和生物防治提供理论支持。

此次巨四叶叩甲安徽省新纪录的发现对物种地理分布研究以及安徽省生物多样性保护具有重要意义。昆虫是生物资源的重要组成部分,是经济社会可持续发展的重要战略资源之一。后续将进一步加强对安徽省昆虫本底资源的调查与研究工作。

参考文献

[1]江世宏,王书永.中国经济叩甲图志[M].北京:中国农业出版社,1999:55-56.

[2]王姹.贵州省雷公山国家级自然保护区叩甲科昆虫多样性研究[D].贵阳:贵州师范大学,2020.

[3]江世宏.中国叩甲科一新记录[J].四川动物,1990,9(1):42.

[4]李燕,刘成功,李秀芹,等.岭南林场混交林林分空间结构特征分析[J].分子植物育种,2018,16(11):3768-3776.

[5]肖文杰.基于数字高程模型的岭南林场地形与树种(组)的关联分析[D].合肥:安徽农业大学,2014.

[6]张巍巍,李元胜.中国昆虫生态大图鉴[M].重庆:重庆大学出版社,2011:296.

[7]孙长海,王子微,胡春林.江苏分布的中国珍稀昆虫 Ⅱ.鞘翅目[J].江苏农业科学,2011,39(6):564-565.

[8]田立新,胡春林.昆虫分类学的原理和方法[M].南京:江苏科学技术出版社,1989.

[9]章士美.中国农林昆虫地理区划[M].北京:中国农业出版社,1998:3.

[10]张荣祖.中国动物地理[M].北京:科学出版社,2011:124-135.