乡村振兴背景下农民感恩教育的缺失与重构

作者: 张前锐 李鑫 唐婕 邹太龙

摘要 农民感恩教育是以唤醒与强化农民感恩意识、激发与厚植农民感恩情怀为旨趣的价值观教育。开展农民感恩教育既是衔接脱贫攻坚成果与乡村振兴的重要路径,也是促进乡风文明社会的必然之举,更是提升农民感恩意识的应有之义。然而,在当下乡村振兴进程中,农民感恩教育存在感恩教育观念边缘化、感恩文化断裂化与感恩教育形式化等问题。要使农民感恩教育重新焕发活力,需要发扬先进文化的育人价值、发挥新乡贤的榜样作用、关注物质奖励的诱导作用和重视舆论媒体的宣传作用。

关键词 乡村振兴;感恩教育;感恩意识

中图分类号 G412 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)04-0249-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.04.060

The Absence and Reconstruction of Peasant Gratitude Education under the Background of Rural Revitalization

ZHANG Qian-rui,LI Xin,TANG Jie et al

(School of Teacher Education, Hubei Minzu University, Enshi, Hubei 445000)

Abstract The peasant gratitude education is a kind of value education aimed at awakening and strengthening peasants’ gratitude consciousness, stimulating and deepening peasants’ gratitude feelings. Carrying out peasant gratitude education is not only an important way to link up the achievements of poverty alleviation and rural revitalization, an inevitable move to promote the rural cultural civilization, but also a necessary part of enhancing peasants’ gratitude consciousness. However, in the current process of rural revitalization, there are some problems in gratitude education, such as marginalization of gratitude education concept, fragmentation of gratitude culture and formalization of gratitude education. In order to revitalize the gratitude education of farmers, we need to carry forward the educational value of advanced culture, give full play to the role of new township sages, pay attention to the inducing role of material rewards and emphasize the propaganda role of public opinion media.

Key words Rural revitalization;Gratitude education;Gratitude consciousness

自乡村振兴战略实施以来,我国农村经济快速发展,农民生活水平显著提高,实现了“三不愁两保障”。然而,农村经济快速发展的同时农民精神文明建设并未与之同步,“一些村庄‘形虽在,神已散’,优秀道德规范、公序良俗失效,不孝父母、不管子女、不守婚则、不睦邻里等现象增多[1]”。由于感恩教育观念边缘化、感恩文化断裂化与教育内容形式化等影响,部分人认为感恩教育可有可无,从而忽视了“感恩”在农民精神文明建设中的重要作用,渐渐导致部分农民感恩意识的缺失。感恩作为一种由施恩者与受惠者组成的蕴含情感态度与价值观在内的人际交互活动,兼具改善人际关系与动员个体服务社会的现实意义。习近平总书记指出“农村精神文明建设很重要,……要物质文明和精神文明一起抓,特别要注重提升农民精神风貌[1]”。因此,开展农民感恩教育、唤醒农民感恩意识是当前农民精神文明建设中一项重要而紧迫的任务。

1 农民感恩教育在乡村振兴战略中的价值意蕴

作为一种以意识、情感和行为为中心的教育,感恩教育不是教学方法而是一种教育思想或教育理念[2],其根本任务在于唤醒人的感恩意识。具体而言,农民感恩教育有助于巩固脱贫攻坚成果,促进乡村发展;有利于改善村邻关系,培育和谐乡风;有益于提升农民感恩意识,唤醒农民自主性与主动性。

1.1 衔接脱贫攻坚与乡村振兴的重要路径

从原始社会到封建社会再到现当代社会,人在社会发展中始终具有极其重要的作用。在社会现代化进程中,人的现代化是现代化国家不可或缺的因素,它是现代化制度和经济长期发展并取得成功的先决条件[3]。这也就意味着,只有不断实现人的现代化才能为社会现代化、经济现代化提供源源不断的人力支撑。在乡村振兴进程中,人是乡村振兴最关键也最重要的因素。巩固乡村振兴成果不能单纯依靠政策驱动,衔接脱贫攻坚与乡村振兴必须依靠农民本身的发展自主性与主动性。只有不断激发农民内生动力,才能真正衔接好脱贫攻坚与乡村振兴。

乡村振兴的持续发展需要不断激发农民自身的内在活力,提升农民发展的积极性、自主性与主动性。在乡村振兴中,农民感恩教育的作用在于促进农民思想观念的转变,使其向善向上,并意识到乡村振兴的主人翁与直接受益者是农民本身。感恩教育作为一种精神层面的价值观教育,它以我国优秀传统感恩文化为载体“以文化人”,利用各种各样的教育活动渗透价值观教育“以娱促人”,通过形式多样的感恩活动向农民传递、灌输积极向上的教育理念,实现农民价值观念的转变,从而唤醒农民的感恩意识。

1.2 促进乡风文明社会的必然之举

乡风文明是指农民在物质生活和精神生活中形成的生活习惯、文化心理、价值观念等,本质上乡风文明的核心就是乡村精神文明建设,涵盖文化、法治、风俗、社会治安等多个方面[4]。乡风文明是乡村振兴的保障,开展农民感恩教育也就是在进行农民精神文明建设。2018年,中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》明确指出:“持续推进农村精神文明建设,提升农民精神风貌,倡导科学文明生活,不断提高乡村社会文明程度”[5]。2021年,中共中央、国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》指出要“加强新时代农村精神文明建设”[6],并提出了开展农村精神文明建设的具体措施。

建设乡风文明社会,不仅需要扭转农民不良的生活习惯、不当的价值观念,还需要促进优秀乡村文化的发展、促进民俗风尚的改变。感恩教育在乡风文明建设中具有不能忽视的地位,就其本身而言,感恩活动是由施恩者与受惠者组成的人际交往活动,它传递着彼此间的情感态度与价值观。良好的感恩活动,有助于改善农民之间的情感关系,在一定程度上改善农民固有价值观念。其次,感恩教育与其他教育不同之处在于它更加注重扩充人的善端,使人心存善念。“今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心”[7],感恩教育便是将这种“怵惕恻隐之心”激活并放大。最后,感恩本就是一种文化,开展农民感恩教育也即在发扬我国优秀传统文化,使孝悌仁义等传统文化在乡村再次生根发芽。

1.3 提升农民感恩意识的应有之义

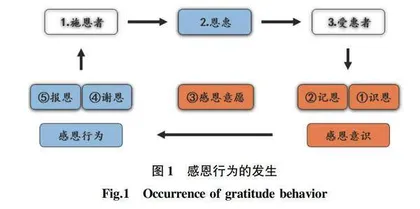

在感恩行为的发生中(图1),感恩包括了施恩者与受惠者二维主体,涵盖了感恩意识和感恩行为两方面。以往伦理学中关于感恩的论述主要集中于“二阶感恩”(dyadic gratitude)和“三阶感恩”(triadic gratitude)[8],囿于二者并未涉及受惠者的感恩意识和感恩意愿,因此以往感恩教育理论研究本身存在一定的偏颇,因而指导实践活动难免陷于尴尬境地。在现实中,由于感恩意识不强,部分人忽视了“识恩”与“记恩”,从而导致感恩回路受阻,无法实现“谢恩”与“报恩”,最终在一定程度上导致道德感淡化、人际关系冷漠。其最终结果是感恩教育观念边缘化、感恩文化断裂化与感恩活动形式化。

感恩教育的主要任务在于唤醒和增强人的感恩意识,使人将感恩意愿转化为“谢恩”与“报恩”等感恩行为。感恩是一种交互的活动,它指向受惠者意识到来自施恩者的善意善行,也即“识恩”与“记恩”,并通过感恩意识使人以善意善行回应施恩者的善意善行。提升农民感恩意识是农民感恩教育的应有之义,在个体层面,农民感恩教育的任务亦在于唤醒农民的感恩意识,从而破解乡村治理过程中人际关系异化、情感关系物化、道德规范失序等现实难题。在社会层面,农民感恩教育的另一个基本任务在于使农民意识到资源索取与回报社会的价值意义,唤醒农民发展的自主性,实现由“输血式”向“造血式”发展。

2 乡村振兴进程中农民感恩教育的缺失表征

农民感恩教育在乡村治理中有加强农民精神文明建设、促进乡风文明的重要作用。有效的乡村治理离不开感恩教育作用的发挥,而当下农民感恩教育还有不足之处,一是教育观念边缘化,感恩教育可有可无;二是感恩文化断裂化,精神文明发展不足;三是感恩教育形式化,乡村振兴动力不足。

2.1 感恩教育观念边缘化,感恩教育缺失

所谓边缘化是指人或事物的发展趋势与主流发展趋势相悖,呈现出“非中心”与“非主流”的特点。而事实上,边缘化中的人或事物往往存在被忽视、被漠视、被遗忘的风险,一旦某种事物不再被重视,那么该种事物也即存在消失的致命危机。近代以来,科技革命在全世界范围内掀起了一场以实用科学为基础的竞争浪潮,各国纷纷意识到数学、物理、生物、电子和信息技术等实用科学在维护国家安全中的价值意义。与此同时,学校教育为使未来的主要劳动力具备这些知识,提高国民素质,往往更加注重这些“科学知识最有价值”的灌输。而那些包括感恩教育在内的道德教育既然不能使人具备征服世界的才能,那么它也就被判定为“无用”的教育[9]。在这样的背景下,人们对感恩教育的重视程度也就逐渐降低。

既然感恩教育不能使人具备某种改变世界的技能,又不能直接作用于国民经济的增长,有人认为就不必花费大力气开展感恩教育了。正是由于这种不当的唯功利主义取向导致感恩教育观念边缘化,带来的直接影响是认为感恩教育可有可无,也就不注重感恩教育在全群体中大力推广。在德育方面,我国的确注重青少年的道德教育,提倡“五育并举”,要求人的全面发展。但道德教育的教育对象往往是学生群体,对成年人的关注并不多。与此同时,感恩教育的教育对象往往局限于学生群体,对成年人和中老年的关注不足,而对农民的关注少之又少。由于农民感恩教育逐渐边缘化,不再为大众所重视,因此农民感恩教育也就缺失。

2.2 感恩文化断裂化,精神文明发展不足

在社会转型与现代化进程中,感恩文化便处于断裂化尴尬处境之中。文化断裂(cultural ruptures)是指某个文化与个体内在认同之间撞击产生的断裂,是一段被遗弃的状态[10],其表现为某种文化在继承和发扬过程中出现中断的趋势,或不被大众高度重视。以儒家“忠孝仁礼义”为核心的感恩文化在发展过程中,曾一度被人为忽视、批判,这造成了部分感恩文化的流失、部分人不再重视感恩文化中的“忠孝仁义”对人的价值意义。造成感恩文化断裂化的原因是多样的,一是农村经济的转型与社会的迁跃冲击着乡土文化的基床,冲刷着农民感恩意识的形成;二是农民对乡村主体感丧失,从而导致农民与乡村的利益关联、情感眷念与价值归属的流失[11]。“无主体熟人社会”带来的弊端之一便在于农民对生长在乡土之上的“忠孝仁义”的漠视。三是过往特定历史时期下,包括感恩文化在内的儒家文化、传统文化遭到严重打击,导致部分文化内核流失。